Waltrud Wamser-Krasznai Dr. med. Dr. phil.

-

Römer und Germanen, Italiener und Deutsche sind von alters her verbunden in Freud und Leid, in Freundschaft und Feindschaft, in Herablassung und Bewunderung. Was dem Deutschen sein Fleckerl-Teppich (Sachsen-Weimar-Eisennach, Reuß jüngere Linie, Löwenstein-Wertheim-Freudenberg) ist dem Italiener sein Campanilismo. Germanicus war ein Beiname derjenigen römischen Feldherren und Kaiser, denen es gelang, die Scharte der verlorenen Varusschlacht auszuwetzen und sich – vorübergehend – ein namhaftes Stück Germanien einzuverleiben.

Anfangs bestehen die römischen Militärlager aus Erdwällen mit hölzernen Palisaden, die Unterkünfte aus ledernen Zelten[1]. Im Jahre 2 n. Chr. beschreibt der Geometer Hygin (Hyginus Gromaticus) wie ein Castrum entsteht. Vermessungs-Ingenieure stecken die beiden Hauptachsen, den Cardo und den Decumanus, ab. Für rechte Winkel benutzt man eine Kombination aus Lot und Visiergerät, die Groma[2]. Das Haupttor, die Porta praetoria, öffnet sich in Marschrichtung, gegen den Feind, An der höchsten Stelle des Lagers befindet sich die Porta decumana. In der Mitte liegen die Stabsgebäude/Principia, mit dem Fahnenheiligtum und dem Bildnis des Kaisers[3], das Praetorium, der Sitz des Kommandanten und die Mannschaftsbaracken/Centuriae. Vorratsgebäude, Werkstätten und Lazarett/Valetudinarium, schließen sich an. Letzteres gehört, wie wir aus Xanten/Vetera wissen, zu den ersten unter Kaiser Claudius (41-54 n. Chr.) aus Stein errichteten Bauwerken[4], deren Identifizierung mit Hilfe der dort gefundenen medizinischen Instrumente gelingt. Im Valetudinarium wurden die Soldaten sowohl ambulant als auch stationär behandelt. Ihre Gesundheit zu erhalten ist erstrangig. Über Aquädukte wird frisches Wasser herangeführt.

Abb. 1: Pont du Gard bei Nîmes, Provence, Aufnahme der Verfasserin

Die Badegebäude/Thermen liegen meist vor den Kastell-Mauern. Mittels Fußbodenheizungen/Hypokausten werden die Warmbäder/ Caldarien erwärmt.

Abb. 2: Hypokausten, Leptis Magna/Libyen, 2. Jh. n. Chr., Aufnahme der Verfasserin (2009)

Wie die Stabs- und Mannschaftsgebäude verfügen auch Thermen über Gemeinschafts-Toiletten/Latrinen. Viele sind mit einer ständigen Wasserspülung ausgestattet.

Abb. 3: Latrine in der Hafentherme von Leptis Magna / Libyen, Aufnahme der Verfasserin (2009)

Die Therapie ist nicht in jedem Fall unangenehm. In Aquincum erhält die Legio Secunda Adiutrix zollfreien Wein für das Lazarett. Der griechische Arzt Dioskourides (1. Jh. n. Chr.) empfiehlt Wein gegen Husten. Arzneien werden häufig mit Wein gemischt[5].

Vor der Einstellung des Rekruten steht eine körperliche Untersuchung. Ungeeignete werden ausgesondert. Exerzieren ist an der Tagesordnung. Marschübungen im Laufschritt bezeichnet man als ambulatus – Spaziergang[6]!

Militärärzte sind im Allgemeinen Unfreie, oft griechische Kriegsgefangene. Sie bekleiden keinen besonders hohen Rang, bringen es allenfalls zum Hauptmann, oft nur zum Sanitätsgefreiten; doch da sie die medizinische Versorgung der Truppen gewährleisten, verleiht ihnen bereits Caesar im Jahr 46 v. Chr. das römische Bürgerrecht[7].

Müssen Rekruten wegen schwerer Verletzungsfolgen oder körperlicher bzw. geistiger Gebrechen vorzeitig ausgemustert werden, so entspricht das der ehrenhaften Entlassung. Sie durften dann heiraten und erhielten ein Stück Land[8].

Seit Augustus gilt für dienstverpflichtete Soldaten das Eheverbot. Erst mit der ehrenvollen Entlassung, also nach wenigstens 25-jähriger Dienstzeit, erhalten sie das Recht auf Eheschließung. Das ändert sich unter Septimius Severus (193-211), der auch den aktiven Soldaten die Heirat gestattet. Vorher waren Soldatenehen und die vielen eheähnlichen Verhältnisse rechtsunwirksam; sogar eine vorher geschlossene Ehe begann mit dem Eintritt des Rekruten ins Heer zu ruhen. Die zahlreichen Kinder „ex castris“ hatten vor allem erbrechtliche Nachteile. Darüber wissen wir aus den erhaltenen Militärdiplomen:

„Der Imperator Caesar………..gibt denjenigen Reitern und Fußsoldaten………deren Namen unten angegeben sind, ihren Kindern und Nachkommen das Bürgerrecht und das Eherecht mit den Frauen, die sie zu diesem Zeitpunkt schon hatten, oder wenn sie Junggesellen sind, mit denen, die sie später nehmen, jedoch nur mit einer.“

Dass die Sorge des Kaisers für seine Soldaten noch in anderer Weise über den Zeitpunkt der Dienstentlassung hinaus gehen konnte, besagt die Bauinschrift an einem Balneum in Singidunum/Moesia superior (Belgrad): Dieses Bad steht ausschließlich „in usum emeritis quondam Alexandriae“, dem Gebrauch durch die Veteranen der 4. Legion Severiana Alexandrina zur Verfügung[9]. Aus dem Namen der Legion geht der des Kaisers Severus Alexander hervor. Wir befinden uns in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.

Die Kleidung des Soldaten besteht gewöhnlich in einer kurzärmeligen Tunica, einem Mantel und den Caligae[10] für die Füße. Der Feldzeichenträger/Signifer (Abb. 4) ist mit einer langärmeligen Tunicaa mancata bekleidet. Sein Haarschnitt entspricht dem des Kaisers, Traianus.

Abb. 4: Grabrelief, Aquincum/Pannonien, 2. Jh. n. Chr., Aufnahme der Verfasserin

Gefangene Barbaren (Chatten?) stellt man spärlich bekleidet, mit grobschlächtigen Körpern und strähnigen Haaren dar (Abb. 5). Sie sind schmachvoll aneinander gekettet, die Hände hinter dem Rücken gefesselt[11].

Abb. 5: Sockelrelief aus Mainz-Kästrich, 2. Jh. n. Chr., Aufnahme der Verfasserin

Als Schutzgötter verehren die Soldaten Diana, Merkur, Kastor und Pollux, aber auch die Heilkundigen, Asklepios und Hygieia/Salus. Die Auxiliartruppen behalten ihre Stammesgötter wie die keltische Pferdegöttin Epona. In einem Militär-Schwimmbad in Bu-Ngem/Tripolitana fand sich ein aus dem Jahr 203 n. Chr. entstandenes Weihgedicht an die Göttin Salus, verfasst von dem Zenturionen Q. Avidius Quintianus[12], der einerseits die glückliche Rückkehr des Heeres und andererseits die Wohltat des Wassers in der Gluthitze des Südens preist.

Am germanischen Limes liegen im Abstand von 15 bis 20 km die durch Wachtürme kontrollierten Auxiliar-Kastelle. Einen florierenden kleinen Grenzverkehr bezeugen noch heute die lange vor dem Einmarsch unserer Befreier aus dem Westen genetisch fixierten klassischen Nasen und das dunklere Hautkolorit meiner Cousinen!

Joseph Victor von Scheffel (1826-1886) hat es in unnachahmliche Verse gegossen:

Ein Römer stand in finst’rer Nacht

Am deutschen Grenzwall Posten…

An eine Jungfrau Chattenstamms

Hat er sein Herz vertandelt,

Er war ihr oft im Lederwams

Als Kaufmann zugewandelt…Abgekürzt zitierte Literatur:

Busch 1999: St. Busch, Versus Balnearum (Stuttgart und Leipzig 1999)

Johnson 1987: A. Johnson, Römische Kastelle (Mainz 1987)

Junkelmann 82000: M. Junkelmann, Die Legionen des Augustus (Mainz 82000)

Selzer 1988: W. Selzer, Römische Steindenkmäler. Mainz in römischer Zeit (Mainz 1988)

Steger 2004: F. Steger, Asklepiosmediin. Medizinischer Alltag in der römischen Kaiserzeit (Stuttgart 2004)

[1] Die älteste ausführliche Beschreibung stammt von Polybios aus der Mitte des 2. Jh. v. Chr. Pol. VI.

[2] Johnon 1987, 54 f. Abb. 22.

[3] Tac. Hist. III, 13; An. IV, 2.

[4] Johnon 1987, 257.

[5] Johnson 1987, 182.

[6] Vegetius I, 27; III, 2; Johnson a. O. 179.

[7] Steger 2004, 49 und Anm. 207.

[8] Steger 2004, 69.

[9] Busch 1999, 266 f.

[10] Junkelmann 82000, 96 Taf. 25. 158-161 Abb. 9.

[11] Selzer 1988, 69. 241 Kat. 263 Abb. 47.

[12] Busch 1999, 560-563. -

Wie geht es dir?

Eine entsetzliche Frage! Wie sollte wohl die Antwort darauf lauten? Allemal: danke, gut. Und Dir? Auch gut. Na, dafür können sich jetzt beide etwas kaufen. Viel schlimmer treiben es die Amis auch nicht, mit ihrem how do you do – how do you do, die zeigen wenigstens gleich offen, dass sie es gar nicht wissen wollen, nämlich wie es dir wirklich geht. Eine banale, vollkommen überflüssige Begrüßungsfloskel. Wehe, man nimmt die Frage ernst. Das ist mir einmal passiert, als mir das Wasser bis zum Hals stand und ich tatsächlich anfing davon zu erzählen. Diese Verständnislosigkeit und absolute Hilflosigkeit! Mein damaliger Gesprächspartner, der im Übrigen durchaus von mir geschätzte Ehemann meiner Cousine, hätte nur noch zu sagen brauchen: dann erzähl es doch einem Psychologen!

Eine Freundin geht genauso leichtfertig und gedankenlos mit dieser Frage um. Ich weiß es schon vorher, jetzt kommt wieder: wie geht’s Dir denn? Trotzdem ärgere ich mich schwarz, fange ein bisschen an zu erzählen und merke schnell, dass eigentlich sie es ist, die reden will, nicht einmal von schwerwiegenden Dingen, sondern Banalitäten. Umso schlimmer.

Wie geht’s dir denn? Eine furchbare Frage!

-

Zum Thema: Was uns geprägt hat.

Waltrud Wamser-Krasznai: Sprache.

Wie bin ich nur, ein gut bürgerliches hessisches Frauenzimmer, in diesen östlichen Schlamassel hineingeraten? Mein Petúr und ich passen doch überhaupt nicht zusammen. Wir sind so verschieden, dass ständig die Fetzen fliegen. Wir halten einander nur aus, weil er so viel unterwegs ist und wir vollkommen unterschiedliche Freizeit-Interessen haben. Was verbindet uns dann überhaupt? Antwort: Wir sprechen dieselbe Sprache.

Ha, ha, ha, höre ich da. Der eine artikuliert sich zwar geläufig und endlos in fünf Sprachen, aber mit so schwerem Akzent als wäre er gerade von einer Operettenbühne heruntergesprungen. Die andere spricht außer deutsch, italienisch (und irgendwie auch englisch) ganz brauchbar eine Art Monarchie- Ungarisch. Das kann es also nicht sein.

Unsere gemeinsame Sprache ist vielmehr die einer verflossenen Generation und eines vergleichbaren familiären Hintergrundes. Wir kennen und gebrauchen dieselben Wörter und Fremdwörter und vermeiden dieselben Klischees wie: echt? gut aufgestellt, Sinn machen – falsch, ganz falsch. Es heißt im Englischen: to make sense, in unserer Muttersprache aber: es hat Sinn, es ergibt keinen Sinn. Wir Deutschen sind in unserem vorauseilenden Gehorsam halt Großverbraucher von Anglizismen, die einem schon zu den Ohren herauskommen wie das allgegenwärtige „okay“ oder gar „cool“.

Petúr und ich wechseln unsere Umgangssprache abhängig vom Thema, nach Lust, Laune und Vermögen. Wir haben beide an Sprachen Interesse und verfügen wohl auch über ein gewisses Sprachgefühl.

Was das Schreiben angeht – da ist es ein bisschen anders. Einer der ersten Sätze, den ich von meinem Petúr hörte, betrifft die Unlust, um nicht zu sagen: die Unfähigkeit der Technokraten zu allem, was Schreiben heißt. So wurde ich denn eines Tages nicht ganz ohne Verdienst zur „Ober-Burgschreiberin“ ernannt, nämlich auf „Kraszna-Horka“, einem der vielen von der Kaiserin/Königin Maria Theresia an diese Krasznais verliehenen Stammsitze.

Was uns geprägt hat, hängt meiner Meinung und Erfahrung nach ganz entscheidend mit „Sprache“ zusammen. Im Gegensatz zu den Verhältnissen bei meinen Klassenkamerad/inn/en, deren Väter gewöhnlich die einzigen Ernährer der Familie waren, abends spät und völlig kaputt von der Arbeit kamen und nur noch ihre Ruhe haben wollten, saß mein Vater bereits mit uns am Mittagstisch, bereit zu hören, zu reden und Auskunft zu geben. Zu dieser Zeit herrschte Mangel an Lateinlehrern, und Papa, der seinem Studium entsprechend naturwissenschaftliche Fächer unterrichtete, in der Schule aber neun Jahre lang Lateinunterricht gehabt hatte, konnte einspringen. Auch als Nachhilfelehrer war er gefragt. An diesen Stunden durfte ich stillschweigend teilnehmen. Sie gerieten zu einer Fundgrube der Allgemeinbildung, denn mein Vater leitete lateinische (und griechische) Ausdrücke, die man damals noch in der Umgangssprache verwendete, bis zu ihrem Ursprung ab. Da gab es immer wieder freudige Überraschungen. Später hatte ich das Glück, bei der Vorbereitung auf das Graecum einen Lehrer zu treffen, der diese Methode ebenfalls praktizierte und vom Alt-Griechischen bis hin zum Italienischen ableitete. Sehr einprägsam!

Als ich meinen Petúr kennenlernte, ärgerte ich mich anfangs schrecklich, wenn er mit anderen Ungarn stundenlang unverständliches Zeug redete. Ich beklagte mich und erhielt die lakonische Antwort: „Dann lern‘ s halt“. Recht hat er gehabt. Auch Ungarisch ist nicht un-lernbar.

Die Kehrseite der Medaille: Ich verstehe die Sprache der heutigen jungen Leute nur mühsam und unvollkommen, verabscheue ihre Abkürzungen und Amerikanismen und muss mir Mühe geben, in meinem Alltag nicht allzu weit entfernt von der Lebenswelt sitzen zu bleiben – eine Gestrige also ganz gewiss, hoffentlich nicht eine „Ewig-Gestrige“!

-

Was rollt denn da?

Fahrzeuge natürlich, aber auch Lebewesen. Wie sind die im Altertum entstandenen rollenden Objekte zu deuten? Als Spielzeug, Kultgegenstände, Grabbeigaben? Sehen wir uns rollende Statuetten der Antike daraufhin an und versuchen uns selbst eine Meinung zu bilden.

Karren und Wagen sind seit vorgeschichtlicher Zeit mit Hilfe von Rädern beweglich. Auf sie wollen wir hier nicht näher eingehen[1]. Doch es gibt auch Wasserfahrzeuge mit Rädern. Die altertümlichen Raddampfer auf dem Mississippi sind berühmt. Vitruv beschrieb im 1. Jh. v. Chr. das Schaufelrad.

Abb. 1: Räderschiff aus dem römischen Ägypten, 2.-3. Jh. n. Chr.

Nach Andres 2000, 218 f. Kat. Abb. 141Räderschiff:

Die Räder (Abb. 1) symbolisieren einen Wagen, auf dem das Boot gezogen werden konnte; doch aus der Darstellung im Relief lässt sich schließen, dass die Funktion als Fahrzeug nicht beabsichtigt war. Das kleine Schiff hatte eher eine Bedeutung im privaten Kult bzw. im Totenkult, etwa als Medium zur Überfahrt der Sterblichen in die andere Welt. Die Tonfarbe weist in den Fayum, wo ähnliche Terrakotta-Boote in Wandnischen gefunden wurden[2]. Auf einigen der aus dem römischen Ägypten stammenden Vergleichsexemplare befindet sich ein ‚Passagier‘, den man mit der jugendlichen Gestalt des Harpokrates (des kleinen Horus) verband. Vielleicht handelt es sich bei der stilisierten Figur am Heck des Räderschiffs (Abb. 1) um eine Anspielung auf diesen Kindgott[3].

Kriegsschiff auf Rädern:

Nach einer Scholie des Eustathios zu Ilias XI, 20 hatte der zyprische König Kinyras einer griechischen Gesandtschaft 50 Schiffe gegen Troia versprochen; davon lief aber nur eines vom Stapel. Die anderen ließ der doppelzüngige Herrscher aus Ton verfertigen und mit tönernen Kriegern bemannen. In einem Terrakotta-Fragment aus Salamis/Zypern, das aus einem Schiffsbug mit Rammsporn und Schild sowie einer Durchbohrung für die Räder besteht, könnte sich dieser Mythos spiegeln[4].

Rollenden Lebewesen wurden viel häufiger tierische Formen als menschliche oder menschenähnliche Gestalt gegeben. In Mesopotamien und in den Ländern am östlichen Mittelmeer stellte man schon seit dem Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. Tiere auf Rädern, vor allem Widder, dar[5]. Auch rollbare Gefäße in Tiergestalt haben eine lange Tradition[6]. Da sie zumeist in Heiligtümern gefunden wurden, liegt es nah, sie mit der Libatio, der Trankspende für eine Gottheit, zu verbinden. Eine einfache Vorrichtung[7] ermöglichte, die Tiergefäße hin und her zu ziehen, bevor man aus ihnen spendete.

Tierfiguren und Gegenstände auf Rädern, mit einer Zugvorrichtung und aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt finden sich bis heute in Kinderzimmern; so lassen entsprechende antike Statuetten ebenfalls fast automatisch an Spielerisches denken[8]. Ist es aber statthaft, von beweglichen Geräten unserer Zeit auf die Situation im Altertum zu schließen? Waren Material und Konstruktion der auf uns gekommenen antiken Figuren robust genug für den bekanntlich oft rauen Umgang von Kindern mit einem Spielgerät?[9]. Allenfalls ein hölzernes Räderpferd aus dem spätantik-frühbyzantinischen Ägypten[10] hätte den kindlichen Spielen widerstehen können.

Anders ist es bei einem Reiter auf Rädern (Abb. 2), der in unmittelbarer Nähe des Aphrodite-Altars von Tamassos/Zypern geborgen wurde. Die aus massivem Kalkstein bestehende Figur ist wegen ihres Gewichts und der Höhe und Länge von jeweils knapp 20 cm kaum als Spielzeug geeignet. Auch der Fundort spricht für einen sakralen Aspekt[11].

Abb. 2: Tamassos/Zypern, Fund-Nr. 485/1975

Nach Buchholz – Nobis 1978, 300 Abb. 7Nicht nur Pferde mit und ohne Reiter[12], auch andere Tierfiguren hat man mit Rädern ausgestattet. Gelegentlich sitzt das Wesen auf einem Sockel, durch den die Achse führt[13].

Vögel:

Woher die Taube auf Rädern stammt (Abb. 3) wissen wir nicht. Zwar ist die Knubbe[14] zum Einfädeln einer Zugschnur durchbohrt, doch eignen sich die tönernen Räder nicht zum häufigen Gebrauch. Auch dieser Statuette kommt wohl eher kultische Bedeutung zu. Nicht zufällig sind Tauben der Göttin Aphrodite heilig.

Abb. 3 Taube auf Rädern, Unteritalien, 4.-3. Jh. v. Chr.

Nach Andres 2000, 132 Kat. Abb. 90Eine vom Rücken schräg nach vorn zur Brust führende Bohrung macht den Wasservogel auf Rädern (Abb. 4) zum Aufhängen geeignet. Vermutlich hingen derartige Vögel (Gesamthöhe 6,8 cm) an den Ästen heiliger Bäume in Kultbezirken unter freiem Himmel. Die Sitte war in der frühen Eisenzeit im Gebiet des südlichen Balkans und in Nordgriechenland heimisch; einen Schwerpunkt gab es in Pherais/Thessalien[15]. Als Amulett scheint der Gegenstand nicht fungiert zu haben; entsprechende Hinweise fehlen.

Abb. 4: Thessalische (?) Bronze, 2. Hälfte des 8. Jhs. v. Chr.

Prähistorische Staatssammlung München, nach Zaalhaas 1996, 72 Abb. 52Rollende anthropomorphe Figuren sind selten. Wir haben wenige Beispiele von Sterblichen, einzelnen dämonischen Wesen und göttlichen Gestalten.

Sterbliche: Krieger-Figuren

Eine Gruppe von etwa 24 archaischen Terrakotta-Statuetten aus Salamis/Zypern ist durch Bärte als männlich, durch spitze helmartige Kopfbedeckungen und Wangenklappen als kriegerisch ausgewiesen. Die Arme sind angehoben, die Beine durch Räder ersetzt, wobei die Radachse quer durch das untere Ende der offenbar mit einem langen Gewand bekleideten Körper führt[16] (Abb. 5). Der Thorax weist eine weitere, größere, Öffnung auf. Durch diese konnte ein Stab, an dem die Figur „wie ein Spielzeug“[17] zu bewegen war, geschoben werden. Ob derartige Statuetten eine, wie V. Karageorghis meint, zweifache Bedeutung hatten, nämlich als Spielgerät und als Votivgabe im Heiligtum[18], ist allerdings offen.

Abb. 5: Aus Salamis/Zypern, 6. Jh. v. Chr.

Nach V. Karageorghis 1995, 142 f. Taf. 82, 1Dämonische Mischwesen:

In Etrurien entstand bereits im 8. Jh. v. Chr. aus Bronze eine Räucherpfanne auf Rädern. Sie stellt einen geschwänzten, als flaches Deckelgefäß gebildeten Vogelkörper dar, überragt von zwei Hirschköpfen mit langen Hälsen[19].

In der römischen Kaiserzeit fertigte man ein Mischwesen auf vier Rädern an, den Rosshahn, dessen Pferdekörper in einem Hahnenschwanz endet. Auch der Reiter ist eine dämonische Erscheinung[20].

Gottheit:

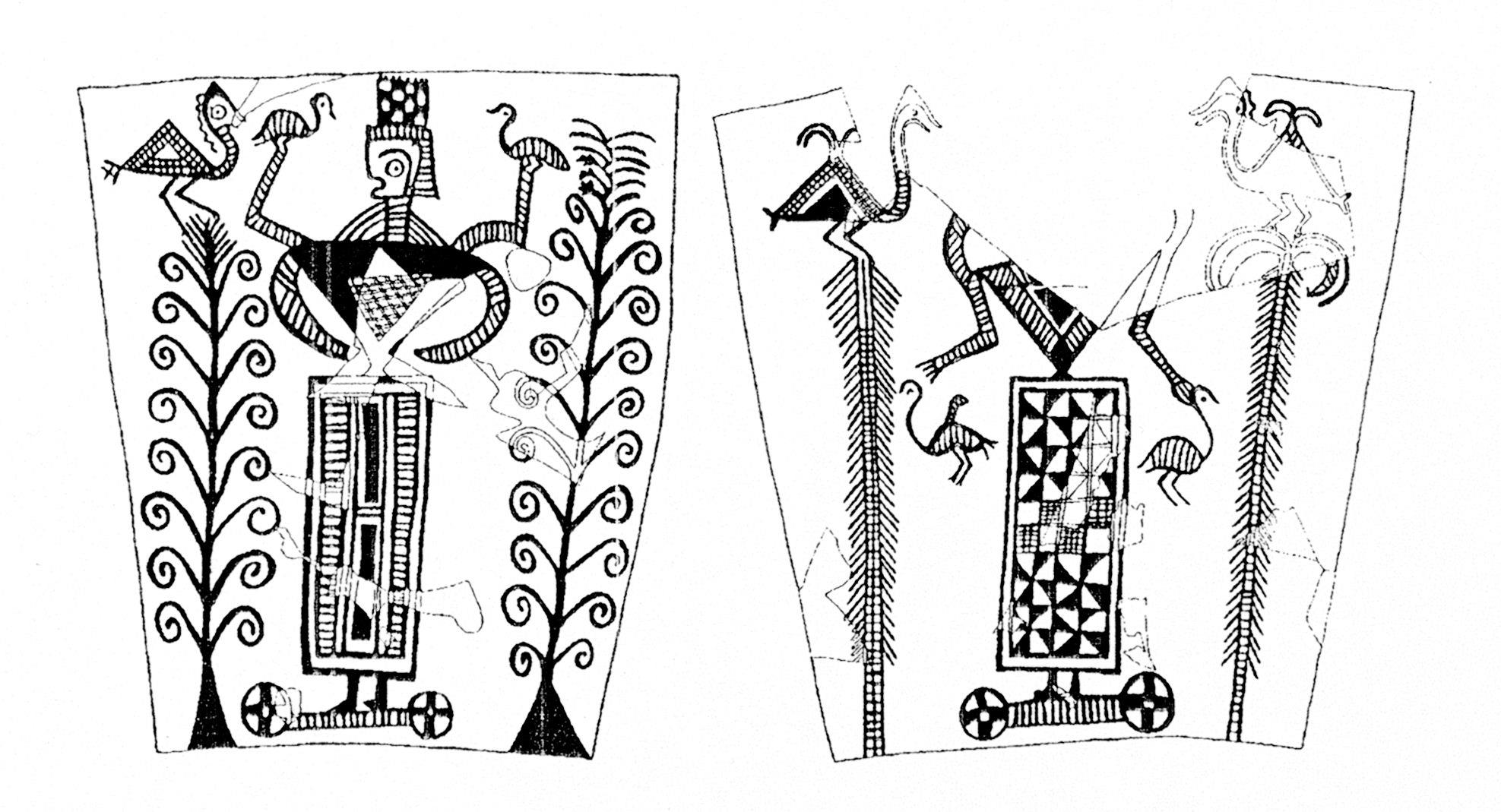

Aus der Nord-Nekropole von Knossos stammt ein Pithos (großes Vorratsgefäß) mit dem Relief einer weiblichen Naturgottheit, auf einer Platte mit Rollen[21] (Abb.6). Die Vorderseite des Gefäßes zeigt die Göttin mit je einem Vogel in den erhobenen Händen, auf der Rückseite sind die Arme gesenkt. Von den Ästen der flankierenden Bäume wird das Motiv aufgenommen. Handelt es sich um eine Darstellung des Werdens und Vergehens in der Natur?[22]

Abb. 6: Naturgottheit auf Rollen, Pithos aus der Nord-Nekropole von

Knossos. Nach Matthäus 2005, 327 f. Abb. 17Wie wir sehen, fungierten die rollenden Statuetten, so weit wir ihren Fundkontext kennen oder auf ihren Fundort schließen können, in der Antike zumeist als Kultobjekte und Grabbeigaben[23]. Die Verwendung als Amulett ist fraglich. Kinderspielzeug dagegen setzt ein weit widerstandfähigeres Material voraus als Kalkstein oder Terrakotta zu bieten vermögen.

Abgekürzt zitierte Literatur und Bildnachweis:

Andres 2000: M. Andres, Die Antikensammlung. Hessisches Puppenmuseum Hanau-Wilhelmsbad (Hanau 2000) Abb. 1. 3

Bianco – Tagliente 1993: S. Bianco – M. Taglienete, Il Museo Nazionale della Siritide di Policoro (Bari 1993)

Borger 1977: H. Borger, Das Römisch-Germanische Museum Köln (München 1977)

Brouskari 1985: M. Brouskari, The Paul und Alexandra Canellopulos‘ Museum (Athens 1985)

Buchholz 1978: H.-G. Buchholz, Tamassos, Zypern, 1974-1976. 3. Bericht, Archäologischer Anzeiger 1978, 155-230

Buchholz 1980: H.-G. Buchholz, Grabungen in Tamassos und Liste der ausgestellten Stücke, Anhang II in: Schätze aus Zypern. Ausstellung 5. November bis 7. Dezember 1980, Akademisches Kunstmuseum der Universität (Bonn 1980) Nr. 217

Buchholz – Nobis 1976/77: H.-G. Buchholz – G. Nobis, Tierreste aus Tamassos auf Zypern, Acta praehistorica et archaeologica 7/8,1976/77 271- 300 Abb. 2

Buchholz – Untiedt 1996: G.-G. Buchholz – K. Untiedt, Tamassos. Ein antikes Königreich auf Zypern (Jonsered 1996)

Buchholz – Wamser-Krasznai 2017: H.-G. Buchholz – W. Wamser-Krasznai, Tiere – Reiter – Wagen. Aus den Heiligtümern von Tamassos, in: W. Wamser-Krasznai, Streufunde (Filderstadt 2017) 23-26

Cholidis 1989: N. Cholidis, Tiere und tierförmige Gefäße auf Rädern. Gedanken zum Spielzeug im Alten Orient, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 121,1989, 197-220

Crouwel 1985: J. H. Crouwel, Carts in Iron Age Cyprus, RDAC 1985, 203-221

Crouwel 1992: J. H. Crouwel, Chariots and other Wheeled Vehicles in Iron Age Greece (Amsterdam 1992)

Crouwel – Tatton-Brown 1988: J. H. Crouwel – V. Tatton-Brown, Ridden Horses in Iron Age Cyprus, RDAC 1988 II, 77-87 Taf. 24-26

Fittà 1998: M. Fittà, Spiele und Spielzeug in der Antike (Darmstadt 1998)

Guggisberg 1996: M. A. Guggisberg, Frühgriechische Tierkeramik (Mainz 1996)

Karageorghis 2002: V. Karageorghis, Ancient Art from Cyprus in the Collection of George and Nifeli Giabra Pierides (Athen 2002)

Karageorghis 1995: V. Karageorghis, The Coroplastic Art of Ancient Cyprus 4. The Cypro-Archaic Period, Small Male Figurines (Nicosia 1995) Abb. 5

Lembke 2004: K. Lembke, Die Skulpturen aus dem Quellheiligtum von Amrit (Mainz 2004)

Lubsen-Admiraal – Crouwel 1989: St. Lubsen-Admiraal – J. Crouwel, Cyprus & Aphrodite (s‘ Gravenhage 1989)

Matthäus 2005: H. Matthäus, Toreutik und Vasenmalerei im früheisenzeitlichen Kreta: Minoisches Erbe, lokale Traditionen und Fremdeinflüsse, in: C. E. Suter – Chr. Uehlinger (Hrsg.), Crafts and Images in Contact. Orbis Biblicus et Orientalis 210 (Fribourg – Göttingen 2005) 291-350 Abb. 6

Th. Monloups, Figurines à roulettes, Salamine de Chypre XII. Les figurines de

terre cuite de tradition archaique (Paris 1984) 151-169

Rühfel 1984: H. Rühfel, Das Kind in der griechischen Kunst (Mainz 1984)

Schefold 1993: K. Schefold, Götter- und Heldensagen der Griechen in der Früh-

und Hocharchaischen Kunst (München 1993)

- Strøm, The Early Sanctuary of the Argive Heraion and its External Relations

(8th.- Early 6th. Cent. BC.) Proceedings of the Danish Institute at Athens I

(Athens 1995) 37-128

- A. Trofimova, Greeks on the Black Sea (Los Angeles 2007)

Ulbrich 2008: A. Ulbrich, Kypris. Heiligtümer und Kulte weiblicher Gottheiten auf Zypern in der kyproarchaischen und kyproklassischen Epoche. Königszeit (Münster 2008)

Vierneisel-Schlörb 1997: B. Vierneisel-Schlörb, Kerameikos 15. Die

Figürlichen Terrakotten I. (München 1997)

Zahlhaas 1996: G. Zahlhaas, Aus Noahs Arche. Tierbilder der Sammlung

Mildenberg aus fünf Jahrtausenden (Mainz 1996) Abb. 4

[1] Z. B. Fragment eines tönernen Wagenmodells aus dem Aphrodite-Heiligtum in Tamassos, Buchholz-Untiedt 1996, 129 Abb. 69 a; Crouwel 1985, 204-212 Taf. 31-34; V. Karageorghis 1995, 121-123 Taf. 73. 74, 1-3..

[2] Andres 2000, 218 f. Kat.-Nr. 141.

[3] LIMC IV (1988) 431 f. Nr. 230 a. d. e. f Taf. 253 f. s. v. Harpokrates (Tram Tan Tin – B. Jaeger – S. Poulin).

[4] Monloups 1984, 158 f. Abb. 601.Taf. 29.

[5] Andres 2000, 33 Kat.-Nr. 10; Cholidis 1989, 204. 215 Abb. 6; Fittà 1998, 74 Abb. 132.

[6] Cholidis 1989, 199.

[7] Eine Öse, durch die man eine Schnur ziehen konnte, oder ein Gefäßhals, um den man ein Band legte, Cholidis 1989, 202.

[8] Andres 2000, 16. 205.

[9] Verneinend: Cholidis 1989, 197-205; ebenso Guggisberg 1996, 299 f. Anm. 1405. 1409. Beispiele für den mehr als rauen Umgang von Kindern mit lebenden Spieltieren: Schildkröte, Fittà 1998, 66 Abb. 105; „Gans-Würger“, Rühfel 1984, 255 Abb. 108.

[10] Andres 2000, 229.

[11] Buchholz – Wamser-Krasznai 2017, 23-26 Bild 7; Terrakottastatuette eines reitenden Kriegers auf Rädern aus dem Quellheiligtum von Amrit, Lembke 2004, 154, Nr. 14 Taf. 3 f.; Reiter auf Räderpferd aus dem Heiligtum von Ayia Irini, Lubsen-Admiraal – Crouwel 1989, 170 f. Nr. 178 Farbtafel 77; zur Wahrscheinlichkeit des sakralen Gebrauchs: Cholidis 1989, 204; „Groupe sacrificiel (?)“ Monloup 1984, 157 f. Nr. 599 Taf. 29; attisch-subgeometrisches Räderpferd vom Kerameikos, Athen, Vierneisel-Schlörb 1997, 167 Nr. 526 Taf. 26.

[12] Terrakottafigur eines Reiters auf Rädern, Attika, Brouskari 1985, 24 f.; Borger 1977, 90 Abb. 29; attisch-geometrisches Pferd auf Rädern, Zahlhaas 1996, 121f. 127 Abb. 101 Holzpferd auf Rädern aus Ägypten, 235.

[13] Andres 2000, 46 Nr. 23; Löwe auf Standplatte mit vier Rädern, 203 Nr. 126; ebenso Lasttier, 206 Nr. 127; Widder, Cholidis 1989, 203 f. 207 Abb. 6. 7. 215 Abb. 20-31; Stier, Trofimova 2007, 207 Abb. 106; Tiere auf Rädern in Gräbern der frühen Eisenzeit, Basilicata, Bianco – Tagliente 1993, 56; kleine Ton-Ferkel aus einem Heiligtum von Salamis/Zypern, Monloups 11. 165 Nr. 613. 614 Taf. 30; Maus, Krokodil, Huhn, Fittà 1998, 69 f. Abb. 114. 117.

[14] Andres 2000, 16. 132 Katn Nr. 90.

[15] Zaalhaas 1996, 28. 72 Abb. 52; gleichartige Vogelfiguren aus Bronze ohne Räder, mit prismenförmigem Stempelfuß im argivischen Heraion, Strøm 1995, 62-68 Abb. 26; auf hohem zylindrischem Fuß mit zwei eingeschalteten Kugeln, Brouskari 1985, 27 f.

[16] Monloups 1984, 23. 151-160

[17] „De mouvoir le personnage sur ses roulettes, comme un jouet“, Monloups 1984, 152.

[18] Karageorghis 1995, 142 f. Taf. 82, 1; zur Deutung und zur zypern- bzw. salamis-spezifischen Entstehung der Statuetten v. a. Monloups 1984, 18-23.

[19] Aus der Monterozzi-Nekropole von Tarquinia, Bianchi Bandinelli – Giuliano 1974, 30. 404 Abb. 29.

[20] Reiter im Kapuzenmantel, Telesphoros? Andres 2000, 205 Kat.-Nr. 128; ohne Kopfbedeckung, Fittà, 1998, 74 Abb. 130.

[21] Matthäus 2005, 327 f. Abb. 17; Schefold 1993, 59 Abb. 37 a. b.

[22] Schefold 1993, 59.

[23] Mylonas 2003, 67 und Anm. 52; Senff 1993, 62 und Anm. 51; Andres 2000, 16; Fittà 1998, 70; Cholidis 1989, 197f.; s.; Monloup 1984, 152-157; zur möglicherweise verkürzten Darstellung von Pferd und Wagen durch Pferde mit Rädern, sowie zum trojanischen Pferd auf Rädern: Meyer 2010, 20-22.

-

Im Rom der Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz

Stand 06.05.2019

In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist Rom voller Katzen und „eine brüllende, ratternde Verkehrshölle, in der gehetzte und mürrische Leute ihren mühsamen Tag bestehen“ (In Rom zu leben, Engelsbrücke, 11).

Heute gibt es keine Katzen mehr in Rom, wenigstens keine „öffentlichen“. Früher wurden sie in manchen Winkeln von alten Weiblein gefüttert. Man kann Betrachtungen darüber anstellen, wie sich die Römer der Katzen entledigt haben; ich weiß es nicht, denke mir aber, dass diese Tiere ihr Leben z. B. in den Laboratorien der pharmazeutischen Industrie gelassen haben – aus heutiger Sicht eine abscheuliche Vorstellung. Angeregt durch Picassos Gemälde <Katze und Vogel> skizzierte Marie Luise Kaschnitz Betrachtungen zu diesem Thema in ihrem Tagebuch[1] und verfasste einen Essay (Die Katze, Engelsbrücke 66) und ein Gedicht (Picasso in Rom[2]). Das von dem Bild ausgehende Unheimliche und Fürchterliche nimmt einen breiten Raum ein, vor allem weil zu der „grinsenden Verschlagenheit und Bosheit“ des Tieres „noch die Heimtücke des Menschen“ komme, der im Gegensatz zur unbewusst handelnden Kreatur für seine mörderischen Taten selbst verantwortlich ist.

„Dachüber[3]

Schleicht die dämonische

Katze. Zerrissenen

Vogel im Zahn.“

Mit Rom hat das Gedicht wenig zu tun. Die Überschrift bezieht sich auf die große Picasso-Ausstellung in der Galleria d’Arte Moderna im Jahr 1953[4].

Auch der Durchgangsverkehr ist jetzt aus der Innenstadt verbannt. Personenwagen benötigen eine Sonder-Erlaubnis, und die öffentlichen Verkehrsmittel sind natürlich ständig überfüllt, aber von einer „brüllenden Verkehrshölle“ kann nicht mehr die Rede sein. Selbst langsame Fußgänger sind imstande eine Straße unangefochten zu überqueren.

Die Kaschnitz, Gattin des österreichischen Archäologen Guido von Kaschnitz-Weinberg, der von 1953-1956 das Amt des 1. Direktors im Deutschen Archäologischen Institut bekleidete, lebte ab 1925 immer wieder in Rom, zunächst in der stillen „Via Sardegna, nahe der ebenfalls noch stillen Via Veneto“ (Orte, 51 f.). Zu dieser Zeit war Walter Amelung „Erster Sekretar“, wie man damals sagte, des Istituto Archeologico Germanico ROMA. Er „ist einmal Schauspieler gewesen, hat eine sonore Stimme und ein gewaltiges, mitreißendes Lachen … nennt seine Mitarbeiter, die alle schon in den Dreißigern sind ,… Ragazzi und setzt ihnen, wenn sie einmal Vorträge halten dürfen ,.. Schokolade und Kuchen vor. … Ein strenger, todernster Schweizer ist Bibliothekar, einen unschuldigen Kuss hat er einmal mit den Worten <man bittet, in der Bibliothek jedes unnötige Geräusch zu unterlassen> gerügt.“

„Die Via Treviso ist in den dreißiger Jahren eine hochmoderne Straße, siebenstöckige Mietshäuser mit Zentralheizung und Lift, da bewohnen wir bei einem Bankdirektor, der vor kurzem Konkurs gemacht hat, zwei Zimmer. … gleich hinter den neuen Häusern beginnt die Campagna …Viel später werde ich erfahren, dass der Bankdirektor einmal einen Angestellten mit dem Namen James Joyce gehabt hat.“(Orte, 67 f.)

Im Oktober 1937 sieht die Kaschnitz im Palazzo delle Esposizioni eine Ausstellung: Mostra Augustea della Romanità, in der die „vermeintlich spirituelle … Kontinuität“ zwischen der Herrschaft der römischen Kaiser und derjenigen Mussolinis in Szene gesetzt ist. Die heutige Via dei Fori Imperiali, anfangs Via dell‘ Impero, zu deren Anlage der Duce das Ausgrabungsgebiet der Kaiserfora rücksichtslos hatte durchschneiden lassen[5], ist ein eindrucksvolles Zeichen dieser Zeit.

Nachsommer auf dem Palatin (Engelsbrücke 57 f.)

„Zu Füßen der Treppe am Westabhang das Heiligtum der Großen Mutter…Ein Teppich von Steineichelsaat um den Altar der Magna Dea, um die Bruchstücke von Stucksäulen, um die sitzende Frauenstatue, die den von der düsteren Größe des Ortes erweckten Vorstellungen der Kybele nicht entspricht. Noch weiter dem Abhang zu frührömische Dörfer, Pfahllöcher viereckiger und eiförmiger Hütten, die sich im neunten Jahrhundert vor Christus die neuen Ansiedler bauten, schön in der Sonne und den aus dem Osten Eingewanderten gewiss sehr angenehm. Später wurde dort alles enteignet, kaiserliche Zone, für Paläste und öffentliche Bauten bestimmt. Des Augustus Haus, mit schäbigen Kämmerchen und Innenhöfchen, ist noch bescheiden, fast kleinbürgerlich, gemessen an dem Goldenen Haus des Nero oder an den Riesenbauten der flavischen Zeit.“

Zimmer der Livia (Engelsbrücke 69 f.)

„Der Ort ihrer ländlichen Rast [gemeint ist die Villa der Livia in Prima Porta] blieb ihr lieb…Dort wurde ihr später die Statue ihres Mannes aufgestellt, Augustus [<von Prima Porta>] mit der Siegergebärde, mit dem Panzer, auf dem zurückgegebene Feldzeichen und eroberte Provinzen und, als Sinnbild des Imperiums, Himmel und Erde dargestellt waren.“

Schlange des Äskulap (Engelsbrücke 71 f.)

„Wie die Sage erzählt, war es die Schlange des Heilgottes Aesculap, die, von Epidaurus übers Meer geholt und tiberaufwärts gebracht, an dieser Stelle das Schiff verließ und sich auf der Insel heimisch machte. Aber wer sich heute über die Brüstung beugt, sieht im Wasser keine heilige Schlange, sondern faules Stroh, verdorbene Früchte…Seit den Zeiten des Tempelschlafes ist der Ort Heilstätte geblieben; zu Bestrahlungen und Behandlungen wandern die Römer über die beiden kurzen Brücken ins uralte Hospital. Dort geht es … sauber zu, da wird der alten Heilüberlieferung noch immer Genüge getan…“

Torre Pignatara (Engelsbrücke 77 f.)

„… zu beiden Seiten der Via Casilina … die Torre Pignatara ist ein Grab, erbaut vom Kaiser Constantin am Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus und wohl zunächst zu seiner eigenen Ruhestätte und erst später zu der seiner Mutter bestimmt. Der große Porphyrsarkophag, den man an dieser Stelle gefunden hat, ist der der Kaiserin Helena…Dass der Rundbau aus constantinischer Zeit stammt, steht außer Zweifel … Die Kuppel ist eingestürzt, auch ein Teil der ehemals mit Marmor verkleideten Ziegelmauern … der Sarkophag der Kaiserin Helena steht im Museum im Vatikan. Die Torre aber, dieses letzte Zeugnis einer großen Vergangenheit, gibt dem Ort eine melancholische Würde, der Geruch des frischen Grases und der schwarzen Erde … erwecken die Empfindung eines zeitlosen römischen Lebens und einer, bei aller Armut und Verwahrlosung, unverwüstlichen Kraft.“

1961 – da ist die Kaschnitz längst verwitwet – hat sie einen so guten Namen als Schriftstellerin, dass sie eine Einladung als Ehrengast der Deutschen Akademie in die Villa Massimo in Rom erhält. Die meisten anderen Stipendiaten sind Maler und Bildhauer „… da saß ich unter Glyzinien in der Sonne und machte römische Gedichte“. Eine Tagebuchnotiz: „Cocktail Bibliothek … 2 Staffeleien, moderner Maltisch voller Farbkleckse. Terrasse … Steineichenallee. Zypressen – umrandet von lärmender Großstadt…“ wird zur Folie für das Gedicht „Villa Massimo“[6]. „… Italienisch konnte kaum einer“ von den Gästen (sie natürlich ausgenommen), „lernte es auch nicht in den neun Monaten … die Worte <quanto costa> und <troppo caro> waren „ihre einzigen Versuche“ (Orte 104 f.).

„Einen gewissen römischen Weg“ ist sie oft gegangen, „die schmale Via Vittoria … an der Piazza di Spagna hin … immer auf den …Pincio zu … vom Brunnen vor der Villa Medici weht das Wasser und benetzt mein Gesicht … ist man schon hoch über … der Innenstadt … schenkt der Kuppel von Sankt Peter einen milde anerkennenden Blick.

… Dann … verliere ich mich in den hinteren Gründen … wo ich mein Schreibheft aufschlagen kann, und einmal wird über mir die Mimose, einmal der Magnolienbaum und einmal der Judasbaum blühen.“ (Orte 132 f.)

„Das ewige Rom wollte der Professor uns … nahebringen … zeigte … das Reiterstandbild des Marc Aurel, nicht auf dem Kapitol, sondern auf dem noch wüsten Gelände von San Giovanni …“ Der Reiter war „für den Stifter der Staatskirche, … Kaiser Konstantin“, gehalten worden. Erst 1941erhielt Marc Aurel seinen Platz auf dem nach Entwürfen von Michelangelo hergestellten Pflaster mit dem „prachtvollen Zirkelstern“ (Orte 232).

Bekanntlich steht das restaurierte Original heute gut geschützt im Kapitolinischen Museum; den Platz schmückt eine Kopie.

Mythos und Politik (Engelsbrücke, 30 f.)

„… In der stadtrömischen Plastik riecht alles nach Staatsauftrag und Propaganda, das allgemein Menschliche ist kein Stoff mehr, die Phantasie ist tot. Mit den republikanischen Togastatuen fängt es an, mürrischen, glatzköpfigen Beamten, am Forum aufgestellt, bis ihrer zu viele wurden und man die jeweils ältesten in den Kalkofen warf .. .Die historischen Reliefs sind der reinste Ausdruck des Wirklichkeitsfanatismus, neben dem es nur noch etwas Aberglauben [und] Zeichendeutung … gab. … Was … sich die berühmten Säulen hinaufwindet, sind immer wieder Soldaten, vor der Schlacht, nach der Schlacht, am Haarschopf gezerrte Gefangene und der Kaiser, der anfeuert oder belohnt. … so etwas wie die sterbende Niobide oder andere vom Schicksal getroffene Zivilpersonen gibt es nicht. Das Bedürfnis nach solchen Dingen wurde durch endlose, oft serienmäßige Nachbildung griechischer Originale befriedigt … eine in Stein gehauene Gruppe von Juristen ist eine dürre Gesellschaft, und die auf den Säulen verewigten Maßnahmen zur Verteidigung des Reiches sprechen weniger deutlich für die gute Sache als für die Gewalt.“

„Weihnachtsmarkt auf der Piazza Navona unter einem goldrauchigen Sciroccohimmel, das Pflaster vom letzten Regenguss noch spiegelnd nass…Wir standen ein wenig ratlos herum und betrachteten bald die in Goldpapier gewickelten und zum Anhängen an den Christbaum bestimmten Kleinrevolver, bald die Niklasse, die auf blanken aufziehbaren Motorrädchen thronten … Tannenbäume lehnten am Marmorbrunnen, hager und melancholisch, wie schlecht eingebürgerte Fremdlinge, die sich nach dem Geruch von Lebkuchenherzen und Springerles [für die Unkundigen: ein knochenhartes Anisgebäck aus hölzernen Modeln geformt] sehnen.“ (Engelsbrücke 84 f.)

Colosseum (Engelsbrücke 176)

… „Der großen Ruine aus der flavischen Epoche noch solche mitreißende Kraft zuzubilligen, fällt heute schwer…Die Übergröße als solche beeindruckt nicht mehr, und was sich dort drin begab an Tier- und Menschenschinderei, wirkt abstoßend, alle römischen Amphitheater haben diesen Geruch von Schweiß, Blut und Massenerregung, daran“ kann auch „das ahnungslose Gebaren der heutigen Jünglinge und Mädchen“ nicht viel ändern, „die in den Mondscheinnächten ihre Kofferradios dort spielen lassen und tanzen, irgendwo zwischen Himmel und Erde auf dem Gebirge von Stein.“

Das Recht der Massen auf die Cappella Sistina (Engelsbrücke 205 f.)

„Über … die Unmöglichkeit vor irgendeinem der großen Kunstwerke in Rom noch einen Augenblick still zu verweilen, erhebt sich oft ein großes Klagegespräch, das am Ende fast immer in einen Streit ausartet. Die Frage ist, was hat der durch sein Arbeitsleben an einer rechten Vorbildung verhinderte Reisende aus Amerika, Deutschland, Holland usw. von solchem Durchgetriebenwerden, hat er überhaupt etwas anderes davon als Kopfweh und Minderwertigkeitsgefühle, Beschämung und Zorn. Man sollte, schlagen die Unerbittlichen vor, die Massen vom Besuch der römischen Museen ausschließen, einen Befähigungsnachweis verlangen und damit für die Studierenden und wirklich Genießenden Raum und Stille schaffen. Eines Wortes von L. C. [Ludwig Curtius] wird gedacht, man sieht nur, was man weiß, also was man schon im Geiste kennt und sucht und was man mit anderen Dingen in Beziehung setzen kann.“

„Geht nicht in die Nähe des Obelisken

Er stürzt

Sprünge durchlaufen ihn

Risse hieroglyphisch

Seine Zeit ist gekommen.“ (Römischer Sommer 3, Strophe 3[7])Welchen von den vielen Obelisken in dieser Stadt der Obelisken meint die Autorin? Hat sie überhaupt einen bestimmten Vertreter vor Augen? Ihr Essay „Der Obelisk“ (Engelsbrücke, 213 f.) handelt von einem Exemplar, das von „Augustus aus Ägypten hergeschleppt … aus Heliopolis stammend … 1586 … aus dem nahgelegenen Circus auf den Platz vor St. Peter gebracht und dort unter großen Mühen aufgerichtet“ wurde.

Nicht immer ist die Lyrik der Kaschnitz so gegenständlich wie in der Strophe vom Obelisken, der doch einige (fast) vollständige Sätze enthält. Oft ballen sich eigenwillige Kontraktionen und Verknappungen, wenn die Verfasserin etwa in dem Gedicht Picasso in Rom „die zuckergussweiße Säulenhalle“ beschwört[8]; oder man erinnert sich, wenn die „Kinder strotzen im bleichen gierigen Fettfleisch“, an die Erzählung „Das dicke Kind“, in deren unangenehmer Protagonistin die Autorin sich selbst erkennt[9]. Nur dass die Kaschnitz keineswegs dick war, wenigstens nicht in den sechziger Jahren, als ich sie in Marburg sah und hörte, wo sie während einer Autoren-Lesung ihre Texte eindrucksvoll interpretierte.

Ausgewählte, abgekürzt zitierte Literatur:

Dagmar von Gersdorff, Marie Luise Kaschnitz. Eine Biographie (Frankfurt am Main 21995)

Marie Luise Kaschnitz, Gesammelte Werke, Fünfter Band. Die Gedichte (Insel Frankfurt am Main 1985)

Marie Luise Kaschnitz, Orte (Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992)

Marie Luise Kaschnitz, Engelsbrücke. Römische Betrachtungen (dtv München 51983)

Marie Luise Kaschnitz, Lange Schatten (dt—b München 71971)

Marie Luise Kaschnitz, Beschreibung eines Dorfes (Suhrkamp Frankfurt am Main 1980)

Marie Luise Kaschnitz, Griechische Mythen (dtv München 61984)

Marie Luise Kaschnitz, Eisbären (Insel, Frankfurt am Main 1972)

Katharina Weil, „Meine Adern Porphyr“. Antikenrezeption im Werk von Marie Luise Kaschnitz (Heidelberg 2017)

[1] Weil 2017, 630 f.

[2] Kaschnitz, Die Gedichte 283 f.

[3] Ein „Neologismus“, Weil 2017, 640.

[4] Weil 2017, 625 mit Anm. 3.

[5] Weil 2017, 309-311.

[6] Weil 2017, 643.

[7] Kaschnitz, Die Gedichte S. 422 f.

[8] Oder auch: „Wölfinnenrom“, in: Römischer Sommer 1, S. 422, Gesammelte Werke 5 Die Gedichte.

[9] In: „Lange Schatten“, 106-112; sehr instruktiv zu dieser autobiographischen Erzählung: Dagmar von Gersdorff 1995, 22-24.

-

Wie viele Freundinnen habe ich schon verloren, auf die eine oder andere Weise. Ich gehe ihren Spuren nach.

B., die Schwierige

Mit dem Aufsätzchen „Spaziergang mit schweren Folgen“ habe ich ihr schon ein kleines, wie ich finde durchaus positives, Denkmal zu Lebzeiten gesetzt (W. Wamser-Krasznai, Mäander, Filderstadt 2018, 39 f.). Bald darauf wurde unsere Beziehung wirklich schwierig. Da ist ihre Sprechweise mit einer Menge höchst überflüssiger Füllwörter, die sie selbst gar nicht als solche registriert wie „und-und-und“, „wie gesagt“ (wenn sie es noch gar nicht gesagt hat), „und so weiter und so fort“, „pi pa po“, oder mit Phrasen wie „vom Feinsten“. Wenn man das einmal gemerkt hat, kann man es kaum noch ertragen.

Dass wir in weltanschaulicher Hinsicht nicht übereinstimmen, fand ich weniger schlimm. Die Beschäftigung mit Politik überlasse ich weitgehend meinem sehr informierten Mann, mit dem sie deshalb ebenfalls schon mehrfach zusammengestoßen ist. Eine wirkliche Last sind mir ihre pessimistische Weltsicht, ihre depressive Gemütslage und die negative Stimmung, mit der sie in aller Regel von ihren vielen, vorher geradezu hektisch betriebenen Fernreisen zurückkommt.

An das Thema unseres letzten, entscheidenden Streitgesprächs kann ich mich kaum erinnern, es war etwas Banales und gipfelte in dem gegenseitigen Vorwurf „Du lässt mich ja nie ausreden“. Nun muss ich zugeben: es kann mir schon passieren, dass ich jemanden nicht ausreden lasse, in dem Gefühl sonst selbst nicht mehr zu Wort zu kommen. Wir saßen zu zweit in einer Kneipe, einem Familienbetrieb – alle sind meine ehemaligen Patienten – wo die immer lauter, am Ende fast schreiend ausgetragene Debatte coram publico, aber glücklicherweise ohne weitere Gäste, stattfand.

Die Situation war etwa seit einem Jahr eskaliert. Es hatte sich eingespielt, dass B. bei uns nächtigte und ihren Wagen solange bei uns einstellte, während sie mit dem Zug weiter zum Flughafen und zu ihren Fahrten in die Welt aufbrach. Wir hatten ihr einen Hausschlüssel gegeben. Im Jahr 2018 nahm sie die Möglichkeit bereits siebenmal in Anspruch, revanchierte sich meist mit einer Einladung zum Abendessen oder mit einem Mitbringsel. Wenn mir auch unsere zunehmend aggressiven Gespräche langsam zu viel wurden, bekam ich doch kurz darauf immer Mitleid und ein schlechtes Gewissen, weil ich zwei Beine habe und sie nur eines. Deshalb meinte ich, ihr trotz allem etwas Gutes tun zu müssen. Am Morgen nach dem dramatischen Abend kam von ihr so etwas wie eine halbe Entschuldigung, wir gingen aber nicht mehr darauf ein und wünschten ihr nur gute Reise.

Inzwischen entschloss ich mich, diese Sache im Hinblick auf meine Seelenruhe zu beenden. Das Dumme war, dass ich bei ihrer Rückkehr nicht da sein würde, und auch mein Mann wollte sie lieber nicht treffen. Ich schrieb ihr also einen „Scheidebrief“, der mir ganz gelungen schien. Jede Schuldzuweisung vermeidend – zu einem Streit gehören ja immer mindestens zwei – bat ich sie, den Schlüssel in den Briefkasten zu werfen. Überhaupt bin ich ja besser mit dem geschriebenen Wort bei der Hand als mit dem gesprochenen. Petúr informierte mich telefonisch über den Fortgang. Sie deponierte den Schlüssel richtig im Briefkasten und schrieb dazu, sie habe schon länger darunter gelitten, unsere Gastfreundschaft so oft in Anspruch genommen zu haben. Sie meine aber, zwei alte Leute wie wir sollten sich trotz aller Verschiedenheit lieber vertragen und ich könne sie jeder Zeit besuchen, wenn ich in ihre Gegend komme. Alle Achtung, ein nobler Brief, sie hat ja aristokratischen Wurzeln. Lassen wir die Angelegenheit erst einmal auf sich beruhen und sehen dann weiter.

Vier Wochen später: Ich habe den Eindruck, dass wir sehr gut ohne einander auskommen.

A., die Kämpferin.

Sie ist an Brustkrebs gestorben, ein handfestes Frauenzimmer, Kollegin, ihrem Mann, mit dem sie eine Gemeinschaftspraxis betrieb, weit überlegen. Als er ihr gegenüber im Suff einmal tätlich wurde, überlegte sie, ihn zu verlassen und besprach das mit mir. Von meinem damaligen Rat bin ich heute noch überzeugt: trennt euch innerhalb des Hauses und bezüglich der Freizeitaktivitäten, bleibt aber im Übrigen zusammen, für die Praxis und wegen der Familie. Bald danach wurde sie krank. So weit ich das beurteilen kann, war er ihr eine verlässliche Stütze auf dem Weg zu den verschiedenen Therapieversuchen, ein Beistand in Verzagtheit und Schmerz. Manchmal suche ich nach Spuren der Familie. Sie sind für mich nicht mehr auffindbar.

H., die Handfeste.

Eine verlässliche Gefährtin, auf Reisen und auch sonst, immer dann wenn Hilfe gebraucht wurde. Sie ging „nur“ zu einer Routine-Untersuchung, wäre am liebsten selbst mit dem Auto dorthin und auch wieder zurück gefahren. Aber sie kam nicht zurück. Der Schreck war furchtbar. Er übertraf sogar den Schmerz über den Verlust, er hält heute noch an. Mit ihr konnte ich singen; sie kannte dieselben Lieder und mochte dieselben Gedichte wie ich. Manchmal hat sie mich etwas zu sehr bewundert, aber ein bisschen Bewunderung kann man ganz gut vertragen. Mit ihrer Familie stehen wir in freundschaftlicher Verbindung.

M., die Fromme.

Um M. musste ich richtig kämpfen. Sie war meinen Altvorderen zu „einfach“, mir aber viel lieber als die feinen Honoratiorentöchter, mit denen meine Großmutter mich lieber gesehen hätte. Wir haben nebeneinander die Schulbank gedrückt bis sie den Schulort verließ. Die Freundschaft bestand weiter. Einmal besuchte ich sie, um mit ihr zusammen zu lernen, es war wohl kurz vor dem Physikum. Sie behandelte ihre Mutter schlecht, was mich ebenso störte wie ihre immer stärker hervortretende Frömmigkeit. Sie fing an, mich zu katechisieren. Ich habe mir Mühe gegeben, sie zu verstehen. Einmal nahm ich sogar an einer wie mir schien sektiererischen Gruppenveranstaltung teil. Man stand im Kreis, einzelne Teilnehmer traten vor („aus sich heraus“?) und erzählten etwas von sich. Das sollte einen oder sie selbst wohl näher an ein angestrebtes Ziel heranführen. Nun, ich entzog mich, geriet nicht in dieses Fahrwasser, hielt das Missionieren aber noch einige Jahre lang aus. Schließlich schrieb ich ihr einen Abschiedsbrief . Gelegentlich habe ich ein wenig ihren Werdegang verfolgt, und auch den ihres Mannes, der es zu einer Chefarztstelle brachte. Die Trennung war richtig, nur hätte ich mich schon früher dazu entschließen sollen.

E., die Verhängnisvolle.

Mit ihr war es viel schlimmer, eine richtig unangenehme Geschichte. Während des Krankenpflege-Praktikums lud mich eine Schwester zum Kaffee ein. Als ich mich nach diesen acht Wochen verabschiedete, bat sie mich um das Du. Wir korrespondierten. Sie war Gast bei meiner Hochzeit Nr. 1. Inzwischen hatte sie zu anderen Krankenhäusern gewechselt, wurde irgendwann Oberin, bewarb sich dann aber (!) in meiner ersten Praxis als Assistentin! Ich hätte jemanden Tüchtiges und Loyales gebrauchen können und machte einen meiner großen Fehler. Wie naiv kann man bloß sein? Mit „Freunden“ macht man doch keine Geschäfte! Vor allem war es unmöglich durchzuhalten, dass wir privat per Du waren, sie mich in der Praxis aber siezte und mit Frau Doktor anredete. Sie war häufig krank geschrieben, oft aus orthopädischen Gründen, also auch von mir selbst. Ein Krankenstand dauerte so lang, dass sie wieder in ihre Heimat wechselte. Eines Abends erhielt ich den Anruf ihres Bruders, der mir in wohlgesetzten Worten ihre Opiat-Sucht verriet. Man hatte entsprechende Einstiche an ihren Armen gefunden.

Glücklicherweise wurde es dann nicht ganz so fatal wie es klingt, denn das Mophin stammte nicht aus meiner Praxis, konnte es gar nicht, da ich überzeugt war, als Orthopädin weder Opiate noch Giftschrank nötig zu haben. Immerhin kam es zu einer außerordentlichen Kündigung und einer schmerzhaften Abfindungs-Zahlung.

Später schrieb sie einen langen Entschuldigungsbrief und wollte die Sache wieder begradigen. Das habe ich abgelehnt. Während dieser Affäre hat mich mein Ehemann Nr. 1, das muss ich ihm lassen, beraten und moralisch unterstützt. Gerade habe ich nach ihren Spuren gesucht. Auf der Traueranzeige zum Tod ihres wenig jüngeren Bruders ist sie nicht genannt. Entweder war sie vor ihm gestorben oder er hat sich ebenfalls von ihr distanziert.

Ende der Geschichte.

F., die Besondere

Sie hat mir von allen vielleicht am nächsten gestanden, un‘ amicizia particolare. Wir reisten zusammen, lernten Italienisch zusammen, studierten Orchideen-Fächer zusammen. Ich habe sie oft zum Heulen gebracht, indem ich sie ablehnend behandelte, da ich allzu viel Nähe schwer ertrage. Auch die Heulerei stieß mich ab. Dann „verließ“ sie mich, indem sie vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausschied. Sie sagte kein Wort, stellte mich vor die vollendete Tatsache. Damit rächte sie sich für die Zurückweisung, die sie allzu oft von mir erfahren hatte. Natürlich fühlte ich mich allein gelassen im täglichen Kampf, was aber kein Grund zum Aufgeben war. Jetzt erst recht! Bald ereilte sie eine tödliche Krankheit. Ich habe sie getreulich begleitet, abgesehen von einer Ausnahme, die ich mir heute noch übel nehme. Täglich war ich bei ihr, oft zwei- bis dreimal, nur am Abend vor ihrem Tod nicht. Ein nicht wieder gut zu machendes Versäumnis.

Einmal habe ich ihr richtig schlecht geraten. Wir waren mit ihrem Wagen zusammen in Apulien unterwegs. Jeder weiß, dass anständige Autos dort keine Minute sicher sind. Unser Quartiergeber riet, den Wagen in eine verschließbare Scheune zu stellen. In meiner Verblendung hielt ich den Parkplatz vor dem Haus für sicher genug. Der Wagen wurde sozusagen vor unseren Augen entführt, auf Nimmerwiedersehen. Wir fuhren mit der Bahn zurück, von Bari aus dauert das eine Weile. Meine Zerknirschung war groß, nützte aber nichts. Sie war großzügig und nachsichtig. Es blieben nur eine völlig zwecklose Anzeige gegen Unbekannt, die Versicherung und ein verlustreicher Neukauf. Auch das geht mir heute noch nach.

T., die Pragmatische.

Sie hatte hoch begabte Geschwister, einen Schauspieler, einen Professor, eine Sängerin, gehörte selbst zu den „ganz Normalen“, zu ihrem Glück, wie ich meine. Ihre Mutter war eine interessante, tüchtige, aparte Frau, allzu früh verwitwet. In der Oberstufe verbrachte ich viele Nachmittage dort, wurde in die Familie integriert, aß Marmeladenbrot und trank Zichorienkaffee mit ihnen. Die Mutter war oft mit ihrer Schwiegermutter, die ihre Wurzeln in unserer kleinen Stadt hatte und für alle sorgte, unterwegs, und die beiden standen allem Anschein nach im besten Einvernehmen. Dann trat ein Mann hinzu, ein entfernt Verwandter. Er und die Mutter gewöhnten sich an einander, was von den Familienmitgliedern, auch von der Schwiegermutter, offenbar wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde. Nach einem kleinen Autounfall, der für das ältere Paar glimpflich ausging, veränderte sich ihr Wesen (wie ich sehe, meine ich die Mutter wenn ich „sie“ sage und von „ihr“ schreibe; so muss ich meine Freundin konsequent mit ihrem Kürzel bezeichnen). Wahrscheinlich hatte sie primär eine depressive Veranlagung, die nun durchschlug. Sie ging in Therapie, zu Schlafkuren, war aber weiterhin, wenn sie konnte, beruflich tätig. Was zu dem gewaltsamen Ausbruch führte, wurde nie ganz klar. Jedenfalls fand die jüngere Tochter eines Tages die beiden Leichen, die Schwiegermutter erschlagen und die Mutter erhängt. Das junge Mädchen erholte sich nie mehr von dem Schock, wurde ihrerseits depressiv. Eine Zeitlang kam sie in meine Praxis, immer mit orthopädischen Symptomen, hinter denen die psychosomatische Grundstruktur leicht zu erkennen war. Die Tragödie ging natürlich durch den Blätterwald.

T. führte mit Mann, Kindern und Beruf ein „normales“ Leben. Wir sahen uns regelmäßig bei Klassentreffen und bei anderen Gelegenheiten. Dann bekam sie ein Sarkom, ein sehr aggressives, das sie ganz schnell dahinraffte. Ich hielt telefonisch Kontakt mit ihr. Das Sprechen fiel ihr schwer, aber sie wollte doch immer von mir angerufen sein. Ihre Spuren verblassen.

S., die „Weibliche“.

Wieder war die Mutter in der fünfköpfigen Familie bei Weitem die Interessanteste, auch, mit Verlaub, die Klügste. Ich hätte sie mir als meine Ersatz-Mutter vorstellen können, aber meine Großmutter biss alle Kandidatinnen weg, die sich ihrem Schwiegersohn nur zu nähern wagten. Diese Mutter, von mir Tante genannt, war diplomatisch und hielt das aus, benahm sich reizend zu meiner Großmutter und blieb meinem Vater gegenüber ausreichend distanziert. Ich war oft und gern dort. S., ein weiteres Mädchen und ich hatten zusammen ein „Kränzchen“, rauchten die ersten Zigaretten miteinander und veranstalteten gemeinsam kleine Theateraufführungen.

S. war graziös, ein wenig kokett, hatte im Gegensatz zu mir „Verehrer“. Ihre Ehe blieb lange kinderlos. Schließlich überredete sie ihren Mann, ein Sohn kam, vom Vater nicht gewollt, es ging auch alles schief mit dem Jungen. Trotzdem überlebte er beide Eltern, die kurz hintereinander an malignen Tumoren verstarben. Zur Familie haben wir weiterhin gute Beziehungen.

Maren, die Tapfere.

Dem „Requiem für eine Kommilitonin“, Homepage des BDSÄ, Bundesverband Deutscher Schriftsteller-Ärzte 2017, ist nichts mehr hinzuzufügen.

U., die Erfolgreiche.

Obwohl wir beide das Physikum in Marburg absolviert hatten, lernten wir einander erst in Freiburg richtig kennen. Wir siezten uns, nannten uns „Fräulein“, wie es damals Brauch war. Doch das änderte sich bald, als wir uns bei der Sportmedizin trafen. Sie machte Karriere, legte eine ansehnliche experimentelle Promotion hin, habilitierte sich, wurde Oberärztin, Professorin, Institutsleiterin. Männer an sich heran zu lassen, fiel ihr schwer. Einmal lernten wir jemanden kennen, der sich sehr um sie bemühte; das ging aber schnell zu Ende als er, wie ich vermute, „mehr“ wollte. Ihre Prüderie war vielleicht auf das von der Familie missbilligend und nur mühsam ertragene Doppelleben ihres Vaters zurückzuführen.

Ich nahm an allen ihren Auszeichnungen und Festlichkeiten teil. Wir hatten gemeinsame Liebhabereien, Musik, Literatur, antike Kunst, reisten ein paarmal zusammen. Anfangs war ich ein bisschen eifersüchtig auf ihre Lebensgefährtin – wie weit das geht, haben wir nie vertieft – aber dann lernte ich diese näher kennen und schätzen. U. und ich standen ständig in Verbindung, wenn es persönlich nicht möglich war, dann brieflich und telefonisch, später per E-Mail.

Seit etwa drei Jahren lässt das alles nach. Es geht nicht von mir aus, ich habe nachgefragt, nachgebohrt, meinerseits geschrieben und telefoniert. Einmal machte die Gefährtin eine Andeutung zum Thema „Gedächtnis“. Da hatte ich es auch schon gemerkt. Sie vergisst, was besprochen oder schriftlich mitgeteilt wird. Neulich bekam ich gleichzeitig vier nahezu inhaltsgleiche E-Mails von ihr. Sie sagte kürzlich selbst einmal von sich, dass sie nicht mehr so könne, wie sie gern wolle. Ihren Fachbereich und ihre Steckenpferde hat sie nach wie vor im Griff, spricht dann lebhaft und interessant. Aber die Kommunikation lässt nach; die Initiative geht fast immer von mir aus. Ich fürchte, dass ich sie eines Tages ganz an das, sagen wir: abnehmende Gedächtnis, verlieren werde. Aber wer kann schon in die Zukunft schauen?

-

Wer Ohren hat zu hören[1]…

Im alten Ägypten war das Ohr mehr als nur ein Sinnesorgan, das krank werden und die Fähigkeit des Hörens einbüßen konnte. Es hatte zentrale Bedeutung für das Leben selbst. Man glaubte nämlich, dass der Hauch des Lebens in das rechte, der des Todes in das linke Ohr eintrete[2]. Göttern wie dem Ptah oder dem Amon-Re wurden steinerne Stelen mit Reliefs in Form von Ohren gestiftet, um wie aus den Inschriften hervorgeht[3] gnädiges Gehör zu erbitten oder für die Gewährung eines Wunsches zu danken.

Gottheiten und andere machtvolle Wesen, denen besondere Kräfte gegen Krankheit und Not zugeschrieben wurden, mit anatomischen Votiven zu beschenken ist ein seit prähistorischen Zeiten überlieferter Brauch. Aus Ton, Marmor, Kalkstein und Metallen entstanden Nachbildungen von Körperteilen. In Wallfahrtskirchen, wo Sinnesorgane, Gliedmaßen und Herzen aus Holz oder Wachs, Kunststoff oder dünnem Blech die Altäre und Heiligenbilder schmücken, lebt die Tradition fort.

Den Ohr-Votiven kommen außer ihrer Bedeutung für die Erkrankung oder Heilung des Hörorgans noch andere Funktionen zu. Sie appellieren als materialisierte Bitte an die „gnädig hörende“ Gottheit, im griechischen Sprachraum: ἐπήκοος /epékoos. Weihinschriften mit dem Epitheton epékoos Waren natürlich besonders geeignet, die Dringlichkeit des Anliegens zu unterstreichen[4].

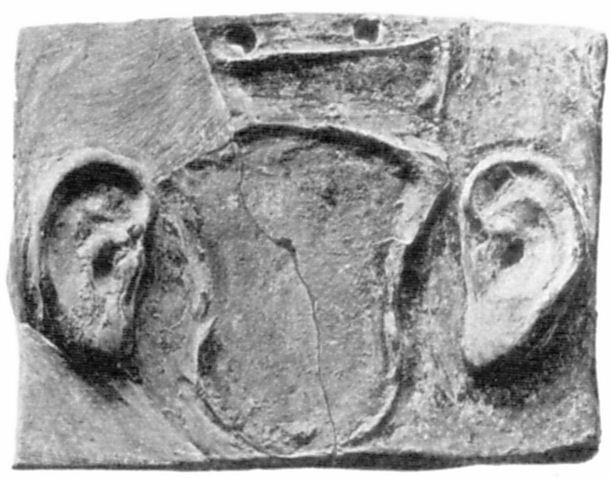

Bild 1: Ohren-Relief, Kassel[5]

Nach Bieber 1910, 5 f. Taf. I, 2

Die mutmaßliche Entstehungszeit des Marmorreliefs (Bild 1) oszilliert zwischen dem 5/4. Jh. v. Chr. und der römischen Kaiserzeit. Margarete Bieber ist die einzige, die ihre hohe Datierung, unter Berufung auf Furtwängler, begründet: „Die beiden Ohren haben die runde und breite Form, die Furtwängler als die typisch attische für das perikleische und das folgende Zeitalter erwiesen hat. Er charakterisiert sie als eine breite, gedrückte Form mit sehr weiter Muschelhöhle und kurzem Läppchen“[6].

Gelegentlich nimmt ein Ohrenpaar eine weitere figürliche Darstellung in die Mitte[7]. Eine Votivtafel aus dem Asklepieion von Korinth zeigt den Abdruck eines inzwischen verlorenen, von Ohren gerahmten männlichen Geschlechtsorgans.

Bild 2: Korinth, 4. Jh. v. Chr. Terrakotta

Nach Roebuck, 1951, 120 Nr. 10 Taf. 33

Anders als in Griechenland handelt es sich in Etrurien und Latium auch bei den Darstellungen paariger Sinnesorgane, wie Ohren oder Augen, meist um Einzelexemplare. Man fertigte sie in Serie aus preiswertem Ton[8]; nur ausnahmsweise sind sie mit Inschriften versehen. Wenige nennen göttliche Adressaten, wie die etruskische Vea oder die römische Minerva. Auch der Ceres und ihrer Tochter Proserpina, der Uni (Juno) und Turan (Venus) sowie dem Apollon[9] kamen anatomische Votive zu. Andere in kleinen, ländlichen Heiligtümern verehrte Gottheiten blieben anonym.

Selten sind an Körperteil-Votiven krankhafte Veränderungen dargestellt[10].

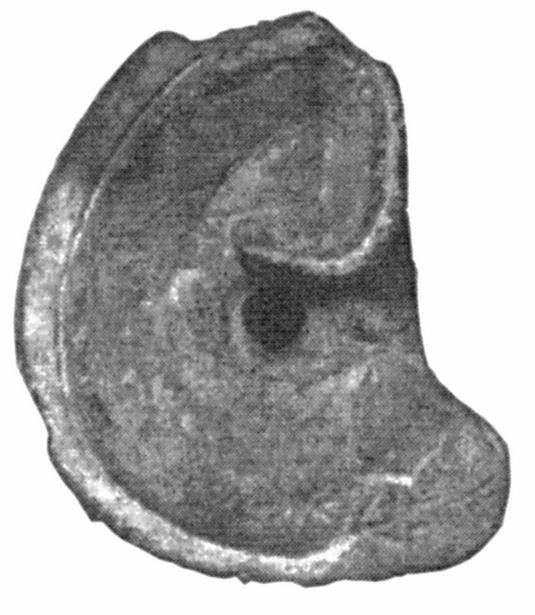

Der epigraphische Hinweis auf eine Norm-Abweichung am Lobulus eines zyprischen Kalksteinohrs ist eine Rarität. In syllabischer Schrift deuten sich die Worte an: „Ich gehöre einem Tauben“[11].

Bild 3: Nach Masson 1998, 27 Nr. i. j. Taf. 7

In früharchaischer Zeit hat man vor allem in Attika bestimmte Teile des menschlichen Körpers stark stilisiert wiedergegeben. Das ornamentale Ohr des über drei Meter hohen Kuros A von Sounion ist übergroß und flach, vertikal ausgerichtet und auffallend weit oben platziert.

Bild 4: Kouros aus Sounion, Detail. Anf. 6. Jh. v. Chr.

Nach Martini 1990, 18 f. Abb. 3

Die anatomischen Details sind in die Fläche eingetieft. Eine gleichförmig breite Grube trennt Helix und Anthelix, die oben in zwei gekrümmte Grate übergehen. Unten schließt das Ohrläppchen an, das mit zwei konzentrischen Rinnen, einer breiteren und einer schmalen, geschmückt ist. Vorn zwischen Ohrmuschel und Lobus sitzt der knopfförmige Tragus. Ein Antitragus ist nicht angegeben[12].

Mit ähnlichen konzentrischen Kreise wie auf dem Ohrläppchen des Kouros hat man wenig später die Ohrscheiben an zyprischen Frauenköpfen verziert.

Bild 5: Spätarchaisches Frauenköpfchen, Tamassos/Zypern

Fund-Nr. 613/1975. Grabung Buchholz[13]

Die aufwändig geschmückte junge Frau trägt zusätzlich ein Diadem und eine Ohrmuschel-Verkleidung aus Edelmetall. Ob das dünne Blech über dem Gehörgang dazu angetan war, den Lärm der Welt ein wenig zu dämpfen?

Abgekürzt zitierte Literatur und Bildnachweis:

Bieber 1910: M. Bieber, Attische Reliefs in Cassel, AM 35, 1910, 5-16 Bild 1

Bieber 1815: M. Bieber. Die antiken Skulpturen und Bronzen des Königlichen Museum Fridericianum in Cassel (Marburg 1915) Beilage, Taf. I f.

Buchholz 1978: H.-G. Buchholz, Tamassos, Zypern, 1974-1976, 3. Bericht, AA 1978, 155-230

Buchholz – Untiedt 1996: H.-G. Buchholz – K. Untiedt, Tamassos. Ein antikes Königreich auf Zypern (Jonsered 1996) Bild 5

Çambel – Özyar 2003: H. Çambel – A. Özyar, Karatepe – Aslantaş Azatiwataya (Mainz 2003)

Forsén 1996: B. Forsén, Griechische Gliederweihungen (Helsinki 1996)

Gercke 2007: P. Gercke – N. Zimmermann-Elseify, Antike Steinskulpturen und Neuzeitliche Nachbildungen in Kassel (Mainz 2007)

Hermary – Mertens 2014: A. Hermary – J. R. Mertens, The Cesnola Collection of Cypriot Art: Stone Sculpture. New York. Metropolitan Museum of Art (New Haven 2014)

Karageorghis 2000: V. Karageorghis, Ancient Art from Cyprus. The Cesnola Collection in The Metropolitan Museum of Art (New York 2000)

Krug 1985: A. Krug, Heilkunst und Heilkult (München 1985)

Macintosh Turfa 2004: J. Macintosh Turfa, Weihgeschenke, Röm., ThesCra I (Los Angeles 2004) 362 f. Commentary

Martini 1990: W. Martini, Die archaische Plastik der Griechen (Darmstadt 1990) Bild 4

Masson 1998: O. Masson, Les Ex-Voto trouvés par L. Palma di Cesnola à

Golgoi en 1870, Mélanges Olivier Masson, Centre d’Études Chypriotes, Cahier

27 (Paris 1998) 25-29 Taf. 6-10 Bild 3

Recke – Wamser-Krasznai 2008: M. Recke – W. Wamser-Krasznai, Kultische Anatomie. Etruskische Körperteil-Votive aus der Antikensammlung der JLU Gießen (Ingolstadt 2008)

Richter 1988: G.M.A. Richter, Kouroi (New York 1988, reprinted from 31970)

Roebuck 1951: C. Roebuck, Corinth 14. The Asklepieion and Lerna (Princeton 1951) Bild 2

Schnalke 1990: Th. Schnalke – C. Selheim, Asklepios, Heilgott und Heilkult (Erlangen- Nürnberg 1990)

Stierlin 1986: H. Stierlin, Kleinasiatisches Griechenland (1986)

Van Straten 1981: F. T. van Straten, Gifts for the Gods, in: H. S. Versnel (Hrsg.), Faith Hope and Worship (Leiden 1981) 65-151

Weinreich 1912: O. Weinreich, ΘΕΟΙ ΕΠΗΚΟΟΙ, AM 37, 1912, 1-68

[1] Math. 11, 15.

[2] pEbers 100, 3, zit. bei Schnalke 1990, 74.

[3] Weinreich 1912, 47.

[4] s. z. B. Van Straten 1981, 83: an Isis, die gnädig erhörende, oder ders. a. O. 116 Nr. 6.1, „Kallistrate ἐπήκόῳ – der gnädig hörenden – Artemis Kolainis.

[5] Forsén 1996, 32 f. Abb. 5; Gercke 2007, 306 Abb. 101; Krug 1985, 151 Abb. 68; Schnalke 1990, 68 Abb. 34; Van Straten 1981, 106 Nr. 1.5.

[6] Bieber 1910, 5-7 Taf. 1, 1; dies. 1915, 37 Nr. 76 Taf. 33;

[7] Marmorrelief mit Serapis, London, Van Straten 1981, 83 Abb. 12; Tabula ansata mit Doppelaxt zwischen Ohren am Zeustempel von Euromos, Stierlin 1986, 115 Abb. 79.

[8] Recke – Wamser-Krasznai 2008, mit zahlreichen Literaturangaben..

[9] Macintosh Turfa 2004, 362.

[10] Ausnahme: Korinth, Hand mit ‚Abszess‘, Roebuck 1961, 124 Nr. 60 Taf. 40.

[11] Aus Golgoi, Hermary – Mertens 2014, 285 Nr. 395. 396; Karageorghis 2000, Nr. 418; Masson 1998, 27 Nr. i – 1881. j – 1882 Taf. 7.

[12] Çambel – Özyar 2003, 119 Abb. 144 Taf. 33; Richter 1988, 43 Abb. 33-39..

[13] Buchholz 1978, 222 Anm. 132; ders. – Untiedt 1996, 128 Abb. 32 c; ausführliche Publikation des Köpfchens durch W. Wamser-Krasznai im Druck.

-

Tischlein deck dich! – Andere Sitten.

August 2018: Ein eigenartiges Erlebnis mit zwei älteren Herren/Männern in Budapest. Der eine, nennen wir ihn Ádám, versteht und spricht nur wenig deutsch. Er war einst als Motorboot-Europameister unter anderem auf dem Masch-See unterwegs, zu einer Zeit als mein späterer Ehemann ebenfalls Hannover unsicher machte. Der andere, den wir Dezső nennen wollen, hatte 35 Jahre in Norddeutschland gelebt, nach einander mit drei deutschen (Ehe-) Frauen, beruflich erfolgreich. Noch heute verbringt er die Hälfte jeden Jahres in Deutschland. Zwischen Bremen und Budapest pendelt er mit dem Zug hin und her, erster Klasse.

Es war ausgemacht, dass ich in Budapest endlich einmal kosher essen sollte. Davon war seit zehn Jahren die Rede, ohne dass es bisher geklappt hatte. Die beiden alten Buben hatten sich angeboten, mich zu begleiten. Sie waren nett und höflich; nur packte Ádám mich beim Reden ständig am Arm, eine mediterrane Gewohnheit, die mein preußisches Gemüt wallen lässt, sodass ich schließlich meine Aktentasche als Barriere zwischen uns stellte. In der kosheren Gaststätte, sehr gepflegt und fast leer, waltete ein levantinischer Kellner, der mir gegenüber die erwartete Distanz an den Tag legte, vor allem weil Dezső, den ich eigens gebeten hatte, ungarisch mit mir zu sprechen, hartnäckig bei der deutschen Sprache blieb.

Jetzt kommt endlich so etwas wie eine Pointe: Àdám bestellt lediglich ein Bier, aber nichts zu essen. Er hatte schon zu Hause gegessen! Seine Frau lasse ihn nicht ohne Mittagessen auf die Straße. Ich versuche zu verstehen, was mir halbwegs gelingt als ich höre, dass seine Frau eine begnadete Sólet (Scholet)- Köchin ist. Mit meinem Essen, Lekváros csirke, einem in Pflaumenmus und Honig geschmorten Geflügel, bin ich sehr zufrieden. Es naht die Rechnung. Inzwischen ist mir schon klar, dass ich den Löwenanteil selbst werde bestreiten müssen, einschließlich des einsamen Bieres. Ein wenig peinlich scheint das dem guten Dezsőke im Nachhinein doch gewesen zu sein, denn er lädt uns anschließend noch zu einem Kaffee ein, in eine Rom-Kocsma, eine „Ruinen-Kneipe“, wie sie heute von unternehmungslustigen Bio-Anhängern betrieben werden, auf Grundstücken mit den Ruinen 100 Jahre alter Bauwerke. So hoffen die jungen Leute das stilvolle Ambiente zu retten. Diese Etablissements sind meist von schönen Höfen, Gärten und alten Bäumen umgeben. Man sitzt dort sehr angenehm. Ich fühle mich an eine ebenso gemütliche, längst aufgelassene Wirtschaft in der Straße neben der Wohnung meiner Schwiegereltern erinnert. Dieses Grundstück ist jetzt Personal-Parkplatz für das benachbarte Kinderkrankenhaus. Einige der hohen alten Bäume stehen noch.

Nun – die beiden Herren zeigen mir anschließend noch manches Interessante in diesem Viertel, in dem wenigstens die glatt-kosheren Lokale geschlossen sind wie es sich gehört – es ist nämlich Samstag, Schabbes. Als wir um die Ecke biegen, stehe ich plötzlich vor dem wohlbekannten Rókus-Kórház und der Semmelweis-Statue an der Rákóczi-út. Jetzt bin ich wieder orientiert.

Bleibender Eindruck von dieser Mittagsstunde: Man kann jemanden zum Essen treffen, ohne selbst mit zu essen. Kurios.

Etliche Jahre früher: Wir besuchen ein Arztehepaar – Freunde, die viel gereist und häufig „draußen“ sind, auch bei uns. Das Abendessen brutzelt auf dem Herd. Die Möbel des angrenzenden sogenannten Wohnzimmers sind unter Schonbezügen verborgen. Wir trinken etwas. Mein Mann hält sich wie immer streng an die in Ungarn von jeher geltende Null-Promille-Regel für Autofahrer. Unsere Gastgeber legen uns reichlich vor, essen selbst aber nichts. Sie haben bereits gegessen, sagen sie. Das wiederholt sich bei späteren Gelegenheiten. Beide sind wohlbeleibt, irgendwann werden sie wohl essen. „Draußen“, bei uns, ist mir nichts aufgefallen. Ich erkenne: Man kann Gäste zum Abendessen einladen ohne mit ihnen zu essen.

Weitere Jahre zurück, unsere Altvorderen konnten noch dabei sein, folgen wir der Einladung eines vor 20 Jahren aus Ungarn nach Paris ausgewanderten Paares. Auf dem Montmartre steigen wir mühsam in einen fünften Stock, mein armer Vater schafft es kaum. Dann werden wir üppig bewirtet. Aber die Hausfrau isst nicht mit uns, ja sie hat nicht einmal für sich selbst gedeckt, springt nur herum, trägt auf und ab, lächelt, nötigt und sorgt für eine ungemütliche Atmosphäre. Kurios.

Ganz so merkwürdig ging es bei der Patentante meines Mannes nicht zu. Sie sprach nicht nur ausgezeichnet deutsch und russisch, sondern war überhaupt eine kluge, gebildete Frau mit ihren ganz eigenen Kategorien. Es gab deren zwei: A wie ardinär und B wie brima! In der Nachkriegszeit hatte Tante Ágnes auf Grund ihrer Sprachkenntnisse mehr zum Lebensunterhalt der Familie beigetragen als ihr Mann. Immerhin liegt ein Gedeck für sie bereit, auch wenn sie sich nicht hinsetzt, damit sie sich besser um das „Wohl“ der lieben Gäste kümmern kann.

Auch dies kommt mir, einer biederen Europäerin aus dem mittleren Westen, kurios vor. Ich bin nur froh, dass meine Schwiegermutter bei ihren Einladungen zwar alles überblickte und im Griff hatte, im Übrigen aber verstand, Gast bei sich selbst zu sein.

Das ist lange her. Heute sprechen und hören die jungen Leute in Ungarn ebenso Amerikanisch wie unsere, sind ebenso arbeitslos, tragen die gleichen zerrissenen Jeans, lassen sich tätowieren und piercen, starren und lauschen in den unphysiologischsten Haltungen ohne Unterlass auf das, was ihnen ihre Smartphones vermitteln und werfen, wenn man Glück hat, kurz ein Hallo hin, ein Hey, Hi, oder auch „Szía“ – mit ähnlicher Bedeutung, vielleicht ist es eine verstümmelte Form von „Grüß dich“!

Andere Sitten? Nein, Globalisierung!

-

Dornige Pfade

An der einzigen höheren Schule in unserer kleinen Stadt war Griechisch kein Unterrichtsfach. Um mir den Wunsch nach bescheidenen Kenntnissen in dieser Sprache zu erfüllen, hätte ich an das Gymnasium in einer benachbarten Kreisstadt wechseln müssen, damals undenkbar!

Das Graecum

Als dann viel später die Gelegenheit kam, meine Facharzt-Praxis ein wenig zu reduzieren und ein Steckenpferd zu reiten, lebte der alte Wunsch wieder auf. Zunächst wurde ich Gasthörerin, dann ordentlich eingeschriebene Studentin der Klassischen Archäologie – da war das Graecum dann ohnehin vorgeschrieben. Um 7.45 Uhr mittwochs, dem einzig möglichen Tag, drückte ich die Schulbank. Der Griechisch-Lehrer legte netterweise die eine und andere Sonderschicht, nie länger als 10 Minuten, für mich ein. Schon auf der halben Strecke zwischen Wohn- und Arbeitsstätte einerseits und dem Studienort andererseits wechselte ich gleichsam auf einen anderen Planeten. Nach der bestandenen Graecums-Prüfung auf dem Rückweg zur Nachmittagssprechstunde schwebte ich förmlich auf Wolken. Jetzt konnte mich doch nichts und niemand mehr vollkommen traurig machen!

Magister artium

Aber der Weg zu den Sternen ist lang und dornenvoll. Das nächste Ziel war der Magister artium, nicht ganz einfach neben den Praxis-Verpflichtungen. Die Dozenten erwiesen sich als großzügig. Einmal durfte ich früher weggehen, ein anderes Mal später kommen. Von einem älteren Kommilitonen, einem Techniker, der nun Vor- und Frühgeschichte studierte, hörte ich, dass ihm für die Promotion sein früheres akademisches Studium als zweites Nebenfach angerechnet worden war. Eine analoge Lösung gab es zunächst nicht. Als ich im akademischen Prüfungsamt erschien, hieß es: Medizin und Klassische Archäologie? Nein, das ist doch wirklich gar zu weit von einander entfernt! Ich hatte „Psychologie“ in petto, das ging dann. Brav und durchaus interessiert absolvierte ich die vier vorgeschriebenen Seminare und Vorlesungen (heute würde man wohl sagen: Module), Allgemeine Psychologie, Sozialpsychologie, Arbeits-Psychologie, das vierte habe ich vergessen. Dann gab es, als ich so weit war, keinen Prüfer für den Magister-Studiengang. Erneut sprach ich beim Prüfungsamt vor. Dort residierte inzwischen eine andere Sachbearbeiterin. „Was wollen Sie denn mit noch einem zweiten Nebenfach“, hieß es jetzt. „Sie haben doch ein volles akademisches Studium abgeschlossen, das können wir anrechnen“. Mir fehlten die Worte. Aber die Erleichterung war groß.

Für die Magisterarbeit waren die „Die italischen Terrakotten der Antikensammlung der Justus-Liebig-Universität Gießen“ zu bearbeiten. Ursprünglich hatte ich mir die Terrakotten-Sammlung in ihrer Gesamtheit, ca. 100 Objekte, vorgenommen aber vor dieser Fülle kapitulieren müssen. Die Arbeit wurde mit einer schwachen Zwei bewertet, hauptsächlich wohl wegen der schlechten Abbildungen, die meinen Zweitgutachter immerzu „vor die Vitrinen zwangen“. Bei der Ausfertigung der Urkunde war der Gender-Wahn bereits ausgebrochen; ich wurde gefragt, ob ich mich „Magistra artium“ nennen wolle.

Intermezzo

Obwohl unser Institutsleiter mir danach die Promotion anbot, zog ich es zunächst vor, mir den Wunsch nach einer Bearbeitung aller in Gießen vorhandenen antiken Terrakotten zu erfüllen. Ohne mir Gedanken über die dazu erforderlichen Mittel zu machen, strebte ich eine gedruckte Publikation an. Anfangs legte ich meine Entwürfe unserem Professor vor. Er redigierte sie exakt, wurde es aber bald leid und gab mich an seinen Assistenten ab. Nachdem ich auf diese Weise etwa ein Jahr vertrödelt hatte, riet mir mein hauseigener Finanz- und Wirtschaftsminister, doch lieber eine Dissertation in Angriff zu nehmen; da sähe man eher, wofür man arbeite. Ich war sehr schnell überzeugt und mein Professor fackelte nicht lange: „Von Ihnen hätte ich gern eine Typologie der Tarentiner Symposiasten“. Sie seien im Rahmen der Magisterarbeit zu kurz gekommen, darin stecke mehr Potential. Es gab kein Zögern, dieses Thema nahm ich sofort an.

Die Dissertation

Neben der Praxis kostete die Promotion noch einmal fünf Jahre. Um Geld und Zeit zu sparen, entschloss ich mich zu einer seit kurzer Zeit möglichen rechtsgültigen Internet-Publikation: Studien zu den Typen der Tarentiner Symposiasten. Diss. Justus-Liebig-Universität Gießen 2002. http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2003/1184. Die erforderlichen „besseren“ Abbildungen finanzierte eine Stiftung. Ab 2003 durfte ich dann neben dem Dr. med. auch den Titel „Dr. phil.“ führen.

Sich selbst gedruckt lesen!

Noch immer waren auf dem Weg zu den Sternen zwei Vorhaben zu verwirklichen: eine gedruckte Ausgabe der leicht überarbeiteten Dissertation und ein gedruckter Katalog der Terrakotten aus der Gießener Antiken-Sammlung. Die Dissertation liegt längst vor, befriedigend, ansehnlich und auch für Nicht-Fachleute einigermaßen lesbar.

Zum Katalog aber gab es nur noch negative Äußerungen. Derartige Kataloge würden heute nicht mehr gefördert. Ich kann das nicht glauben, denn inzwischen kamen weitere Terrakotten-Kataloge heraus, die sicher nicht alle ganz und gar von ihren Verfassern finanziert worden sind. Einige enthalten mäßige Abbildungen, unbegründete Datierungen oder unzureichende Kommentare. Es sind aber auch sehr nachahmenswerte Veröffentlichungen darunter.

Später hieß es dann, wenn schon eine Publikation unserer bemerkenswerten Sammlung erschiene, müsse das in anspruchsvoller Form und mit neuen erstklassigen Abbildungen geschehen. Dafür fehlten natürlich die Mittel. Auch eine vorgesehene Foto-Aktion kam bis heute aus Kostengründen nicht zu Stande. Von dem Vorschlag, die Terrakotten online auf unserer Homepage zu publizieren, war ich wenig begeistert, sah jedoch vorläufig keine andere Möglichkeit. So machte ich mich an die Arbeit und hatte überraschend viel Freude daran. Ich ahnte noch nicht, dass mir auch hier reichlich dorniges und unwegsames Gelände bevorstand. Meine Texte mussten natürlich von der Chefin und dem Kustos der Antikensammlung gebilligt werden. Das hieß vor allem: antichambrieren, um Termine betteln, vertagt werden, warten. Bald hatte eine Grabung Vorrang, ein Kongress, eine Dienstreise, bald ein krankes Kind, ein Wasserschaden, ein Vortrag. Zuweilen musste ich herbe Kritik einstecken, lernte aber eine Menge und erhielt viele Anregungen, manchmal sogar Anerkennung und Lob. Während der Vertretungsphase im Institut lief es zunächst wie am Schnürchen, dann aber forderten die eigenen Projekte des Interimsleiters ihr Recht. Trotzdem ließ er mich nicht hängen und so gelang es glücklicherweise, die meisten Terrakotta-Objekte, von denen halbwegs brauchbare Aufnahmen existieren, online zu veröffentlichen.

Nun sind andere Zeiten angebrochen. Auf der einen Seite eine neue junge Arbeitsgruppe, auf der anderen ich, eine richtige Altlast, ein Dorn im Auge. Die erträumte gedruckte Publikation, die ich inzwischen selbst hätte finanzieren wollen, wurde mir versagt. Zwar bin ich sofort auf ein anderes Pferd, dem ich ebenfalls durchaus mit Vergnügen die Sporen gebe, umgestiegen, doch das Ziel ist weit, der Pfad bleibt dornig. Oder ist vielleicht der Weg schon das Ziel?

-

Lastenausgleich.

Fragmentarisches aus Kindheit und Jugend

In Darmstadt, nahe am Woog im „Tintenviertel“, hatten wir eine Wohnung im Erdgeschoss, dazu eine Vermieterin, die nicht wollte, dass das kleine Waltrudchen – drei Jahre alt mochte ich gewesen sein – auf ihrem Hof spielte und auf dem Mäuerchen herumhüpfte. Zum Trost wurde ich auf unseren großen Garten in Butzbach verwiesen, in dem ich spielen durfte, wo ich wollte. Die Tochter der Vermieterin heiratete einen Arzt und lebte in Berlin-Klein-Machnow, im späteren Grenzgebiet. Wir trafen sie mit ihrer Familie in Langeoog, wo sie regelmäßig die Sommerferien verbrachte. Eines Tages zog ich mir beim Wellenhüpfen eine ziemlich schwere rechtsseitige Sprunggelenksdistorsion zu. Der Herr Doktor behandelte mich im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten mit kaltem Wasser und einer Art Mullverband. Es wurde bald besser, nur die Schwäche im Sprunggelenk blieb mir erhalten.

Zurück zu den Darmstädter Jahren, die ja nicht mehr lange währten. Anfangs hatten wir Pflichtjahrmädchen, Ria und Edelgard, die waren nett und sangen mit mir:

„Hoch dro‘ m auf‘ m Berg

dort unter den funkelnden Sternen

Dort weiß ich ein Haus,

das wartet auf dich, mein Schatz.“Einmal nahm mich eins der Mädchen mit auf eine Rutschbahn im Woog-Schwimmbad. Ich hatte Angst und kam viel schneller ins Rutschen, als ich denken konnte. Danach blieb ich für viele Jahre wasserscheu. Trotzdem bedauerte ich es sehr, als wir die Pflichtjahrmädchen verloren. Da Mutti nur ein Kind hatte, stand ihr kein Mädchen zu.

Papa war Block-Walter bei der NSV und hatte z. B. für das Winterhilfswerk zu sammeln. Da der Dr. Wamser mit der Sammelbüchse jedem peinlich war und man ihn schleunigst ins Haus bat, zogen sich seine Sammelaktionen endlos hin und wir wurden ausgeschickt, ihn zum Abendessen nach Hause zu holen. Vertrat ihn eines der Mädchen beim Sammeln, so waren diese immer schnell fertig und kamen mit der vollen Büchse zurück.