-

Beitrag zum BDSÄ-Kongress in Bad Herrenalb

Lesung zum Thema „Freie Themen“, Moderation: Eberhard Grundmann

Samstag 22. Juni 2019, 20 h

Wir erinnern uns an den Schreck, als am 15. April dieses Jahres die Nachricht um die Welt raste, dass eine der berühmtestes Kathedralen der Welt, ein Wahrzeichen von Paris, ein Nationaldenkmal religiöser Baukunst und Touristenmagnet für etwa 13 Millionen Besucher jährlich und ein UNESCO-Weltkulturerbe lichterloh brannte, der Holzdachstuhl einbrach und einer der Spitztürme kurz nach Beginn des Brandes einstürzte. Dieses Feuer riss eine große und brennende Wunde in das Alltagsleben der Pariser und machte die kulturbewussten Menschen weltweit tief betroffen. Die Beileidsbekundungen aus aller Welt bestätigten, dass dieses Bauwerk ein Symbol völkerverbindender Kultur darstellt.

Noch während der Löscharbeiten erklärte Präsident Macron, die Kirche werde wieder aufgebaut, eine groß angelegte Sammlung solle das Geld zusammentragen. Bereits nach 48 Stunden waren 700 Millionen Euro beisammen. Wenn in dieser kurzen Zeit schon so viel Geld bereitsteht, wird über die nächsten Jahre eine sehr große Summe zusammenkommen, die eine Rekonstruktion von Notre Dame ermöglicht. Zum Vergleich: Der Wiederaufbau der Dresdener Frauenkirche kostete 183 Mio. Euro. Allein diese Geschichte zeigt, wie sehr Kunstwerke, die aus dem Glauben an einen Gott entstanden sind, die Wertschätzung von Gläubigen prägen.

.

Und ich habe mir überlegt, wie ich selbst von religiösen Werken beeinflusst wurde.

Ich bin zwar evangelisch konfirmiert, aber später aus Zorn über die Heuchelei in den christlichen Kirchen und aus tiefen Zweifeln an der Existenz eines Gottes aus der Kirche ausgetreten. Nichts in dem Apostolischen Glaubensbekenntnis glaube ich. Meine Wut über die vielfältigen Verbrechen innerhalb der katholischen Kirche mit deren Billigung und Tarnung hält an. Der Widerspruch zwischen dem enormen ideellen, spirituellen und finanziellen Wert der Kunstwerke und der angeblich unantastbaren Integrität und moralisch-ethischen Kompetenz, die von der katholischen Kirche propagiert werden, zeigt die Scheinheiligkeit offen.

Unabhängig davon fühle ich mich intensiv angesprochen von den großartigen religiösen Kunstwerken, die aus tiefer Gläubigkeit entstanden sind. Aber ich glaube nicht, dass diese Kunstwerke ein Beweis für die Existenz eines Gottes sind, sondern bestenfalls Versuche darstellen, dem Ideal einer Wunschvorstellung Ausdruck zu verleihen.

Als meine Großmutter mich anlässlich meiner Konfirmation zu einer zweiwöchigen Reise nach Florenz und Rom einlud, kannte ich schon die Grundzüge der römischen Geschichte, die Grundlagen von Latein und einige sehr wichtige klassische Musikwerke von Bach wie das Weihnachtsoratorium, die Matthäus-Passion und Händels Messias.

Ich werde nie vergessen, wie mir vor den Uffizien in Florenz Michelangelos David-Statue zeigte, dass Anmut und Schönheit kein Gegensatz zu Wucht sein müssen. Als ich dann am Ostersonntag 1961 auf dem Petersplatz in der Menschmenge stand und anschließend durch den Petersdom ging, war ich nicht nur von der Andacht vieler Menschen, sondern besonders von der grandiosen Architektur der Kathedrale und ihrer Kunstwerke tief berührt. Ich stand lange vor der Pieta, die Michelangelo aus einem perfekten Marmorblock gemeiselt und 1499 als 25-Jähriger fertiggestellt hatte. Noch heute kann ich mich erinnern, wie ich von der Schönheit der Statue und der Trauer der Maria betroffen war. Allein der monumentale Faltenwurf in Marias Kleid und ihr verklärtes Gesicht sind unübertreffbare Meisterstücke für sich. Ähnlich erging es mir, als ich in der Sixtinischen Kapelle das Deckengemälde auf mich wirken ließ. Viele Jahre später fuhr ich extra nach Mailand, um dort im Dom die zweite Pieta Michelangelos anzuschauen, die auch sein letztes Werk war und unvollendet blieb.

Wenn ich erklären soll, was zeitlose Schönheit für mich bedeutet, fallen mir sofort zwei Kunstwerke ein: diese Römische Pieta und eine singuläre Aufnahme von Arturo Benedetti Michelangeli von Galuppis 5. Klaviersonate: eine absolute Harmonie von Form, Material und spiritueller Aussage, eine nicht steigerbare Perfektion, eine absolut reine Darstellung.

Bewegend ist für mich, mit welch kreativer Kraft, Fantasie und physischer Stärke Menschen ausgestattet werden, wenn sie mit tiefer Gläubigkeit Kunst planen und diese meisterlich, unverkennbar persönlich und zeitlos schaffen – für ihren Gott, dem sie dienen und sich und ihre Gaben als Kunstwerk zurückschenken.

Über wie vielen Kunstwerken steht das S.D.G.! Das Soli deo gloria! Johann Sebastian Bach hat es oft benutzt, und Anton Bruckner schrieb demütig und wie ein kleines Kind über seine ultimative, seine Neunte Sinfonie „Dem lieben Gott“.

Die Welt-Liste der malerischen Kunstwerke mit religiösen Themen ist unendlich lang.

Nur ein paar persönliche Beispiele: Schon mehrfach bin ich in Colmar vor dem Isenheimer Altar gestanden, und im April habe ich wieder die Stuppacher Madonna bei Bad Mergentheim besucht, diese wunderbaren Werke von Matthias Grünewald.

In der Kathedrale von Liverpool habe ich als Schüler einen Konzertabend von Simon Preston an der weltgrößten Orgel erlebt.

Ich sehe mich in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin vor dem großen blauen modernen Glasfenster, das nach dem Wiederaufbau von dem französischen Glaskünstler Gabriel Loire geschaffen wurde und heute als Gegenstück zu den noch sichtbaren Mauerschäden an die Zerstörung im 2. Weltkrieg dient. Ich erinnere mich an das Freiburger und das Ulmer Münster, an den Hamburger Michel und an den Kölner Dom, der nach dem Vorbild der Notre Dame entworfen wurde.

Die vielen Konzerte in der schlichten Kirche von Saanen im Berner Oberland, die ich als Student beim Yehudi-Menuhin-Festival über mehrere Jahre besuchen durfte, sind ein prägender Bestandteil meiner kulturellen Erfahrungen.

Ich erinnere mich an zwei Stunden in der Westminster Abbey, und für mich als Musikliebhaber war es ein besonderes Erlebnis, die Kirche St. Martin-in-the–Fields am Trafalgar Square in London zu besuchen, aus der das weltberühmte Orchester Academy of St. Martin in the Fields stammt, das Neville Marriner gegründet hatte. –

Obwohl Johann Sebastian Bach nicht katholisch war, schuf er nach seinem Kosmos an Passionen, Oratorien und Kantaten noch seine H-Moll-Messe, für mich eines der größten Musikwerke der Geschichte. Und Mozart beendete sein Leben mit dem Requiem. Auch Verdi komponierte mit seiner Missa da Requiem ein zeitloses und erschütterndes Dokument tiefster Gläubigkeit. Die Schöpfung und Die Vier Jahreszeiten von Haydn, die Requien von Pergolesi, Dvorak und Fauré gehören für mich zu eindrucksvollen Werken der religiösen Kunst. Am Ostermontag 1969 erlebte ich in Wien Beethovens Missa solemnis mit den Wiener Philharmonikern unter Leonard Bernstein. Und das Deutsche Requiem von Brahms zeigt, wie gut deutsche Texte zu religiösen Kompositionen passen.

Ich erinnere mich an die vier Passionen, die Hellmut Rilling in Auftrag gab zu seinem Bach Musikfest 2000 in Stuttgart: Tan Dun komponierte seine Water Passion nach Texten von Matthäus und leitete auch die Uraufführung. Eine Markus-Passion wurde von Osvaldo Golijov komponiert, Sofia Gubaidulina schuf eine Johannes-Passion, und Wolfgang Rihm steuerte seine Messe Deus passus nach Texten von Lukas bei. Ich bin glücklich, dass ich die Uraufführungen besuchen konnte.

Denken wir auch an die Schreibkunst, die seit Menschgedenken den religiösen und spirituellen Gedanken Form gab und den verschiedenen Glaubens- und Machtinteressen Ausdruck verlieh. Die Bibel gehört hierher und Dantes Comedia divina, die Thora und der Koran. Und machen wir uns bewusst, wie viele Menschen Gebete, religiöse und spirituelle Texte, Romane und Gedichte verfasst und künstlerisch gestaltet haben. Die Bibliotheken und Museen weltweit sind voll davon!

Auch die Baumeister aller Jahrhunderte wollten ihrem Gott Denkmäler und Kirchen aller Art und in allen Größen schaffen. Jedes Land, das religiös geprägt ist, hat seine berühmten Kirchen. Ich erinnere mich noch an meinen Besuch in der Al Aqsa Moschee in Jerusalem und in der Hagia Sofia in Istanbul. Der Asakusa-Schrein in Tokio, die Pyramiden von Gize und die Pyramiden der Azteken und Maja, und Tempelanlagen wie in Angkor Wat sind ebenso zeitlose Werke höchster Baukultur, die nur durch religiöse Kraft möglich waren und den Menschen alle Opfer, oft auch das Leben, abgefordert haben.

In diese Reihe der unverzichtbaren Kulturdenkmäler gehört auch Notre Dame. Ich denke, es ist nur folgerichtig, dass sie wieder aufgebaut wird. Auch die Dresdener Frauenkirche wurde mit vereinten Kräften neu geschaffen und ist heute wieder ein Haus Gottes, in dem ihm mit Musik und Sprache, mit Stille und Glauben gedient und ein mahnendes Zeichen für Frieden und Versöhnung gesetzt wird.

Vielleicht gibt es diesen Gott ja. Wenn es ihn nicht gibt, haben sich die Menschen mit der Vorstellung, Gott existiere, etwas geschaffen, das ihnen in und aus tiefster Verzweiflung helfen und schöpferische Kraft ohne Ende mobilisieren kann.

Eine kleine Geschichte will ich als Beispiel anfügen.

Drei Maurer, die an derselben Mauer arbeiteten, wurden gefragt, was sie da gerade tun.

Der erste sagte: „Ich verdiene meinen Tagelohn.“

Der zweite antwortete: „Ich verdiene Geld, um meine Familie ernähren zu können.“

Der dritte strahlte: „Ich helfe beim Bau einer Kathedrale!“

-

Timo Fischer, Die Stufe höchster Dringlichkeit, Kriminalroman

ISBN 9781097342921

Üblicherweise geschieht in einem Kriminalroman der Mord auf den ersten Seiten. Damit wird der Leser rasch auf Hochspannung gebracht und zum Weiterlesen verführt. Der Leser will ja wissen, wer der Mörder war und warum er so gehandelt hat. Der Autor dieses Buchs verfolgt eine andere Strategie: Im Vorwort steht gleich am Anfang, dass Kommissar Lenski in der Mordkommission arbeitet und verzweifelt ist. Wir wissen also, dass etwas Schlimmes geschehen ist, und der erfahrene Polizist auch (noch) nicht weiter weiß. Das bindet den Leser emotional an den Fahnder, und dadurch wird die Spannung aufgebaut. Diese hält an, weil in den folgenden Seiten die Hauptpersonen mit ihren Geschichten nacheinander vorgestellt werden, eher langsam im Tempo der Erzählung, scheinbar unabhängig voneinander. Und doch – plötzlich erkennen wir, wie die Lebensfäden zusammengehören und ineinander vom Schicksal verwoben sind.

Wir werden konfrontiert mit einem jungen Liebespaar, einer Frau, leberkranken Suchtpatienten und einigen Ärzte mit unterschiedlichen Interessen und sozialen und gesundheitlichen Konflikten. Das klingt noch harmlos. Aber der Autor versteht es brillant, diese Menschen mit ihren Krankheiten und Nöten einerseits und ihren kriminellen Veranlagungen andererseits so gegeneinander zu verstricken, dass die Katastrophe unausweichlich im Kopfkino des Lesers heraufzieht.

Das Buch führt uns in eine Universitätsklinik und schildert die Bestechlichkeit und Begehrlichkeit einiger hier arbeitenden Ärzte in Konfrontation mit lebensbedrohlich kranken Menschen, die dringend eine Organtransplantation benötigen. Wie kann der Arzt einem Patienten ein Organ vermitteln, der nicht an der Reihe ist, weil ein anderer Patient schlechter dran ist und nach der Definition der Transplantationsmedizin auf der Stufe der höchsten Dringlichkeit ganz oben steht? Welche Umstände verführen den Arzt zu seinem betrügerischen Verhalten, und welche Folgen hat das? Und welche Gewissenskonflikte muss ein Arzt aushalten und lösen, der ethisch korrekt handeln will?

Der Leser wird in die Niederungen menschlicher Abgründe und in die Tiefen existenzieller Verzweiflung geführt. Und er erlebt, was in einer Klinik im Angesicht des Todes geschehen kann. Dies wird umso drängender und bedrückender gezeigt, weil der Autor selbst ein erfahrener Arzt ist und detailgenau tägliche Abläufe beschreibt. Die Handlung ist kein Tatsachenbericht. Aber es ist beklemmend zu wissen, dass das Geschilderte genau wie erzählt passieren könnte oder vielleicht so ähnlich geschehen ist. Darüber hinaus ist das Buch ein flammender Appell an die Menschlichkeit, an die Umsetzung geltender Ethikmaßstäbe und an jeden einzelnen Leser, sich mit den Gedanken über (s)eine Organspende auseinander zu setzen. Jedes Jahr sterben auch in Deutschland viele Menschen, weil es zu wenige Organspender gibt.

Dieses Buch ist umso wichtiger, weil zurzeit die Diskussion geführt wird, wie lebensbedrohlich Kranke mehr Organe zu Transplantation erhalten können. Die geplante Widerspruchslösung sieht vor, dass automatisch jeder Mensch nach seinem Tod als Organspender angesehen wird, wenn er zu Lebzeiten nicht ausdrücklich z.B. in seiner Patientenverfügung oder seinem Testament widersprochen hat. Dieser Roman rüttelt auf, macht nachdenklich und regt zur Diskussion und Entscheidung an. Es ist ein wichtiger Beitrag zur dunklen Seite der menschlichen Eigenschaften in der Transplantationsmedizin. Wir sehen auch, dass jedes ehrliche soziale Angebot eine Tür zum Missbrauch und zur kriminellen Handlung öffnet.

Dieses Buch halte ich für sehr lesenswert.

-

Im Rom der Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz

Stand 06.05.2019

In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist Rom voller Katzen und „eine brüllende, ratternde Verkehrshölle, in der gehetzte und mürrische Leute ihren mühsamen Tag bestehen“ (In Rom zu leben, Engelsbrücke, 11).

Heute gibt es keine Katzen mehr in Rom, wenigstens keine „öffentlichen“. Früher wurden sie in manchen Winkeln von alten Weiblein gefüttert. Man kann Betrachtungen darüber anstellen, wie sich die Römer der Katzen entledigt haben; ich weiß es nicht, denke mir aber, dass diese Tiere ihr Leben z. B. in den Laboratorien der pharmazeutischen Industrie gelassen haben – aus heutiger Sicht eine abscheuliche Vorstellung. Angeregt durch Picassos Gemälde <Katze und Vogel> skizzierte Marie Luise Kaschnitz Betrachtungen zu diesem Thema in ihrem Tagebuch[1] und verfasste einen Essay (Die Katze, Engelsbrücke 66) und ein Gedicht (Picasso in Rom[2]). Das von dem Bild ausgehende Unheimliche und Fürchterliche nimmt einen breiten Raum ein, vor allem weil zu der „grinsenden Verschlagenheit und Bosheit“ des Tieres „noch die Heimtücke des Menschen“ komme, der im Gegensatz zur unbewusst handelnden Kreatur für seine mörderischen Taten selbst verantwortlich ist.

„Dachüber[3]

Schleicht die dämonische

Katze. Zerrissenen

Vogel im Zahn.“

Mit Rom hat das Gedicht wenig zu tun. Die Überschrift bezieht sich auf die große Picasso-Ausstellung in der Galleria d’Arte Moderna im Jahr 1953[4].

Auch der Durchgangsverkehr ist jetzt aus der Innenstadt verbannt. Personenwagen benötigen eine Sonder-Erlaubnis, und die öffentlichen Verkehrsmittel sind natürlich ständig überfüllt, aber von einer „brüllenden Verkehrshölle“ kann nicht mehr die Rede sein. Selbst langsame Fußgänger sind imstande eine Straße unangefochten zu überqueren.

Die Kaschnitz, Gattin des österreichischen Archäologen Guido von Kaschnitz-Weinberg, der von 1953-1956 das Amt des 1. Direktors im Deutschen Archäologischen Institut bekleidete, lebte ab 1925 immer wieder in Rom, zunächst in der stillen „Via Sardegna, nahe der ebenfalls noch stillen Via Veneto“ (Orte, 51 f.). Zu dieser Zeit war Walter Amelung „Erster Sekretar“, wie man damals sagte, des Istituto Archeologico Germanico ROMA. Er „ist einmal Schauspieler gewesen, hat eine sonore Stimme und ein gewaltiges, mitreißendes Lachen … nennt seine Mitarbeiter, die alle schon in den Dreißigern sind ,… Ragazzi und setzt ihnen, wenn sie einmal Vorträge halten dürfen ,.. Schokolade und Kuchen vor. … Ein strenger, todernster Schweizer ist Bibliothekar, einen unschuldigen Kuss hat er einmal mit den Worten <man bittet, in der Bibliothek jedes unnötige Geräusch zu unterlassen> gerügt.“

„Die Via Treviso ist in den dreißiger Jahren eine hochmoderne Straße, siebenstöckige Mietshäuser mit Zentralheizung und Lift, da bewohnen wir bei einem Bankdirektor, der vor kurzem Konkurs gemacht hat, zwei Zimmer. … gleich hinter den neuen Häusern beginnt die Campagna …Viel später werde ich erfahren, dass der Bankdirektor einmal einen Angestellten mit dem Namen James Joyce gehabt hat.“(Orte, 67 f.)

Im Oktober 1937 sieht die Kaschnitz im Palazzo delle Esposizioni eine Ausstellung: Mostra Augustea della Romanità, in der die „vermeintlich spirituelle … Kontinuität“ zwischen der Herrschaft der römischen Kaiser und derjenigen Mussolinis in Szene gesetzt ist. Die heutige Via dei Fori Imperiali, anfangs Via dell‘ Impero, zu deren Anlage der Duce das Ausgrabungsgebiet der Kaiserfora rücksichtslos hatte durchschneiden lassen[5], ist ein eindrucksvolles Zeichen dieser Zeit.

Nachsommer auf dem Palatin (Engelsbrücke 57 f.)

„Zu Füßen der Treppe am Westabhang das Heiligtum der Großen Mutter…Ein Teppich von Steineichelsaat um den Altar der Magna Dea, um die Bruchstücke von Stucksäulen, um die sitzende Frauenstatue, die den von der düsteren Größe des Ortes erweckten Vorstellungen der Kybele nicht entspricht. Noch weiter dem Abhang zu frührömische Dörfer, Pfahllöcher viereckiger und eiförmiger Hütten, die sich im neunten Jahrhundert vor Christus die neuen Ansiedler bauten, schön in der Sonne und den aus dem Osten Eingewanderten gewiss sehr angenehm. Später wurde dort alles enteignet, kaiserliche Zone, für Paläste und öffentliche Bauten bestimmt. Des Augustus Haus, mit schäbigen Kämmerchen und Innenhöfchen, ist noch bescheiden, fast kleinbürgerlich, gemessen an dem Goldenen Haus des Nero oder an den Riesenbauten der flavischen Zeit.“

Zimmer der Livia (Engelsbrücke 69 f.)

„Der Ort ihrer ländlichen Rast [gemeint ist die Villa der Livia in Prima Porta] blieb ihr lieb…Dort wurde ihr später die Statue ihres Mannes aufgestellt, Augustus [<von Prima Porta>] mit der Siegergebärde, mit dem Panzer, auf dem zurückgegebene Feldzeichen und eroberte Provinzen und, als Sinnbild des Imperiums, Himmel und Erde dargestellt waren.“

Schlange des Äskulap (Engelsbrücke 71 f.)

„Wie die Sage erzählt, war es die Schlange des Heilgottes Aesculap, die, von Epidaurus übers Meer geholt und tiberaufwärts gebracht, an dieser Stelle das Schiff verließ und sich auf der Insel heimisch machte. Aber wer sich heute über die Brüstung beugt, sieht im Wasser keine heilige Schlange, sondern faules Stroh, verdorbene Früchte…Seit den Zeiten des Tempelschlafes ist der Ort Heilstätte geblieben; zu Bestrahlungen und Behandlungen wandern die Römer über die beiden kurzen Brücken ins uralte Hospital. Dort geht es … sauber zu, da wird der alten Heilüberlieferung noch immer Genüge getan…“

Torre Pignatara (Engelsbrücke 77 f.)

„… zu beiden Seiten der Via Casilina … die Torre Pignatara ist ein Grab, erbaut vom Kaiser Constantin am Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus und wohl zunächst zu seiner eigenen Ruhestätte und erst später zu der seiner Mutter bestimmt. Der große Porphyrsarkophag, den man an dieser Stelle gefunden hat, ist der der Kaiserin Helena…Dass der Rundbau aus constantinischer Zeit stammt, steht außer Zweifel … Die Kuppel ist eingestürzt, auch ein Teil der ehemals mit Marmor verkleideten Ziegelmauern … der Sarkophag der Kaiserin Helena steht im Museum im Vatikan. Die Torre aber, dieses letzte Zeugnis einer großen Vergangenheit, gibt dem Ort eine melancholische Würde, der Geruch des frischen Grases und der schwarzen Erde … erwecken die Empfindung eines zeitlosen römischen Lebens und einer, bei aller Armut und Verwahrlosung, unverwüstlichen Kraft.“

1961 – da ist die Kaschnitz längst verwitwet – hat sie einen so guten Namen als Schriftstellerin, dass sie eine Einladung als Ehrengast der Deutschen Akademie in die Villa Massimo in Rom erhält. Die meisten anderen Stipendiaten sind Maler und Bildhauer „… da saß ich unter Glyzinien in der Sonne und machte römische Gedichte“. Eine Tagebuchnotiz: „Cocktail Bibliothek … 2 Staffeleien, moderner Maltisch voller Farbkleckse. Terrasse … Steineichenallee. Zypressen – umrandet von lärmender Großstadt…“ wird zur Folie für das Gedicht „Villa Massimo“[6]. „… Italienisch konnte kaum einer“ von den Gästen (sie natürlich ausgenommen), „lernte es auch nicht in den neun Monaten … die Worte <quanto costa> und <troppo caro> waren „ihre einzigen Versuche“ (Orte 104 f.).

„Einen gewissen römischen Weg“ ist sie oft gegangen, „die schmale Via Vittoria … an der Piazza di Spagna hin … immer auf den …Pincio zu … vom Brunnen vor der Villa Medici weht das Wasser und benetzt mein Gesicht … ist man schon hoch über … der Innenstadt … schenkt der Kuppel von Sankt Peter einen milde anerkennenden Blick.

… Dann … verliere ich mich in den hinteren Gründen … wo ich mein Schreibheft aufschlagen kann, und einmal wird über mir die Mimose, einmal der Magnolienbaum und einmal der Judasbaum blühen.“ (Orte 132 f.)

„Das ewige Rom wollte der Professor uns … nahebringen … zeigte … das Reiterstandbild des Marc Aurel, nicht auf dem Kapitol, sondern auf dem noch wüsten Gelände von San Giovanni …“ Der Reiter war „für den Stifter der Staatskirche, … Kaiser Konstantin“, gehalten worden. Erst 1941erhielt Marc Aurel seinen Platz auf dem nach Entwürfen von Michelangelo hergestellten Pflaster mit dem „prachtvollen Zirkelstern“ (Orte 232).

Bekanntlich steht das restaurierte Original heute gut geschützt im Kapitolinischen Museum; den Platz schmückt eine Kopie.

Mythos und Politik (Engelsbrücke, 30 f.)

„… In der stadtrömischen Plastik riecht alles nach Staatsauftrag und Propaganda, das allgemein Menschliche ist kein Stoff mehr, die Phantasie ist tot. Mit den republikanischen Togastatuen fängt es an, mürrischen, glatzköpfigen Beamten, am Forum aufgestellt, bis ihrer zu viele wurden und man die jeweils ältesten in den Kalkofen warf .. .Die historischen Reliefs sind der reinste Ausdruck des Wirklichkeitsfanatismus, neben dem es nur noch etwas Aberglauben [und] Zeichendeutung … gab. … Was … sich die berühmten Säulen hinaufwindet, sind immer wieder Soldaten, vor der Schlacht, nach der Schlacht, am Haarschopf gezerrte Gefangene und der Kaiser, der anfeuert oder belohnt. … so etwas wie die sterbende Niobide oder andere vom Schicksal getroffene Zivilpersonen gibt es nicht. Das Bedürfnis nach solchen Dingen wurde durch endlose, oft serienmäßige Nachbildung griechischer Originale befriedigt … eine in Stein gehauene Gruppe von Juristen ist eine dürre Gesellschaft, und die auf den Säulen verewigten Maßnahmen zur Verteidigung des Reiches sprechen weniger deutlich für die gute Sache als für die Gewalt.“

„Weihnachtsmarkt auf der Piazza Navona unter einem goldrauchigen Sciroccohimmel, das Pflaster vom letzten Regenguss noch spiegelnd nass…Wir standen ein wenig ratlos herum und betrachteten bald die in Goldpapier gewickelten und zum Anhängen an den Christbaum bestimmten Kleinrevolver, bald die Niklasse, die auf blanken aufziehbaren Motorrädchen thronten … Tannenbäume lehnten am Marmorbrunnen, hager und melancholisch, wie schlecht eingebürgerte Fremdlinge, die sich nach dem Geruch von Lebkuchenherzen und Springerles [für die Unkundigen: ein knochenhartes Anisgebäck aus hölzernen Modeln geformt] sehnen.“ (Engelsbrücke 84 f.)

Colosseum (Engelsbrücke 176)

… „Der großen Ruine aus der flavischen Epoche noch solche mitreißende Kraft zuzubilligen, fällt heute schwer…Die Übergröße als solche beeindruckt nicht mehr, und was sich dort drin begab an Tier- und Menschenschinderei, wirkt abstoßend, alle römischen Amphitheater haben diesen Geruch von Schweiß, Blut und Massenerregung, daran“ kann auch „das ahnungslose Gebaren der heutigen Jünglinge und Mädchen“ nicht viel ändern, „die in den Mondscheinnächten ihre Kofferradios dort spielen lassen und tanzen, irgendwo zwischen Himmel und Erde auf dem Gebirge von Stein.“

Das Recht der Massen auf die Cappella Sistina (Engelsbrücke 205 f.)

„Über … die Unmöglichkeit vor irgendeinem der großen Kunstwerke in Rom noch einen Augenblick still zu verweilen, erhebt sich oft ein großes Klagegespräch, das am Ende fast immer in einen Streit ausartet. Die Frage ist, was hat der durch sein Arbeitsleben an einer rechten Vorbildung verhinderte Reisende aus Amerika, Deutschland, Holland usw. von solchem Durchgetriebenwerden, hat er überhaupt etwas anderes davon als Kopfweh und Minderwertigkeitsgefühle, Beschämung und Zorn. Man sollte, schlagen die Unerbittlichen vor, die Massen vom Besuch der römischen Museen ausschließen, einen Befähigungsnachweis verlangen und damit für die Studierenden und wirklich Genießenden Raum und Stille schaffen. Eines Wortes von L. C. [Ludwig Curtius] wird gedacht, man sieht nur, was man weiß, also was man schon im Geiste kennt und sucht und was man mit anderen Dingen in Beziehung setzen kann.“

„Geht nicht in die Nähe des Obelisken

Er stürzt

Sprünge durchlaufen ihn

Risse hieroglyphisch

Seine Zeit ist gekommen.“ (Römischer Sommer 3, Strophe 3[7])Welchen von den vielen Obelisken in dieser Stadt der Obelisken meint die Autorin? Hat sie überhaupt einen bestimmten Vertreter vor Augen? Ihr Essay „Der Obelisk“ (Engelsbrücke, 213 f.) handelt von einem Exemplar, das von „Augustus aus Ägypten hergeschleppt … aus Heliopolis stammend … 1586 … aus dem nahgelegenen Circus auf den Platz vor St. Peter gebracht und dort unter großen Mühen aufgerichtet“ wurde.

Nicht immer ist die Lyrik der Kaschnitz so gegenständlich wie in der Strophe vom Obelisken, der doch einige (fast) vollständige Sätze enthält. Oft ballen sich eigenwillige Kontraktionen und Verknappungen, wenn die Verfasserin etwa in dem Gedicht Picasso in Rom „die zuckergussweiße Säulenhalle“ beschwört[8]; oder man erinnert sich, wenn die „Kinder strotzen im bleichen gierigen Fettfleisch“, an die Erzählung „Das dicke Kind“, in deren unangenehmer Protagonistin die Autorin sich selbst erkennt[9]. Nur dass die Kaschnitz keineswegs dick war, wenigstens nicht in den sechziger Jahren, als ich sie in Marburg sah und hörte, wo sie während einer Autoren-Lesung ihre Texte eindrucksvoll interpretierte.

Ausgewählte, abgekürzt zitierte Literatur:

Dagmar von Gersdorff, Marie Luise Kaschnitz. Eine Biographie (Frankfurt am Main 21995)

Marie Luise Kaschnitz, Gesammelte Werke, Fünfter Band. Die Gedichte (Insel Frankfurt am Main 1985)

Marie Luise Kaschnitz, Orte (Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992)

Marie Luise Kaschnitz, Engelsbrücke. Römische Betrachtungen (dtv München 51983)

Marie Luise Kaschnitz, Lange Schatten (dt—b München 71971)

Marie Luise Kaschnitz, Beschreibung eines Dorfes (Suhrkamp Frankfurt am Main 1980)

Marie Luise Kaschnitz, Griechische Mythen (dtv München 61984)

Marie Luise Kaschnitz, Eisbären (Insel, Frankfurt am Main 1972)

Katharina Weil, „Meine Adern Porphyr“. Antikenrezeption im Werk von Marie Luise Kaschnitz (Heidelberg 2017)

[1] Weil 2017, 630 f.

[2] Kaschnitz, Die Gedichte 283 f.

[3] Ein „Neologismus“, Weil 2017, 640.

[4] Weil 2017, 625 mit Anm. 3.

[5] Weil 2017, 309-311.

[6] Weil 2017, 643.

[7] Kaschnitz, Die Gedichte S. 422 f.

[8] Oder auch: „Wölfinnenrom“, in: Römischer Sommer 1, S. 422, Gesammelte Werke 5 Die Gedichte.

[9] In: „Lange Schatten“, 106-112; sehr instruktiv zu dieser autobiographischen Erzählung: Dagmar von Gersdorff 1995, 22-24.

-

Abschließende Stellungnahme eines der „Vorschlagenden“- (J. v. Troschke)

(bezogen auf die auf der BDSÄ-Website dokumentierten Reaktionen von Mitgliedern auf „unsere Anregung“.)

Warum probieren wir es nicht einmal ?

Immer wieder einmal haben wir (die beiden „Vorschlagenden“) uns selbstkritisch gefragt, ob die von uns selbst verfassten Texte den Ansprüchen genügen, die wir bei Beiträgen der anderen so selbstverständlich anzulegen gewohnt sind. Dann haben wir damit angefangen uns – nach verständlichem Zögern – wechselseitig unsere Beiträge „zu verbessern“. Manche der Bemerkungen des anderen haben wir übernommen, andere nicht. Spannend war es in jedem Fall, den eigenen Text mit „anderen Augen“ zu lesen. Wenn man erst einmal die Angst vor der narzisstischen Kränkung überwunden hat, ist es in jedem Fall „bereichernd“. Allerdings kann es ganz schön viel Arbeit machen, einen Text „zu verbessern“ – da ist es oft leichter, selber einen neuen Text zu verfassen … Und das gilt nicht nur für die Korrektur von Doktorarbeiten.

Nun denn. Unsere positiven Erfahrungen bei der wechselseitigen Lektorierung unserer literarischen Texte hat uns veranlasst, so etwas allgemein – als Angebot des BDSÄ an seine Mitglieder – vorzuschlagen. „To whom it may concern“ (frei übersetzt „Wie es Euch gefällt“)

Deshalb habe ich einen motivierenden Text zu schreiben versucht und Dietrich Weller hat den Vorschlag allen BDSÄ-Mitgliedern auf der Website zur Diskussion gestellt.

Von 9o Mitgliedern (abzüglich den beiden „Vorschlagenden“) haben 9 ihre Meinung dazu schriftlich mitgeteilt und wurden auf der BDSÄ-Website veröffentlicht. Darauf kann ich mich mit diesem Text beziehen.

Zur Ordnung habe ich 4 Kategorien gebildet:

1) Eindeutig ja („… Dem Vorschlag … kann ich nur zustimmen“)

2) Vielleicht – eher ja. („… Auf einer Seite stehen die Chancen, ja die Notwendigkeit, im Austausch die eigene Entwicklung zu befördern. Auf der anderen Seite sind die Risiken der Verletzlichkeit.“)

3) Vielleicht – eher nein („… einesteils den Eindruck von frischem Wind … andererseits ging bei mir eine dunkelgelbe … Warnlampe an“)

4) Eindeutig nein („…ich denke, Kritik wird immer als Damoklesschwert über uns hängen und uns die Fröhlichkeit und Leichtigkeit nehmen. Ich lehne Ihren Vorschlag also ab.“)

Die auf der BDSÄ-Website dokumentierten Stellungnahmen lassen sich (m.E. – der Leser, oder die Leserin kann das überprüfen) diesen Kategorien zuordnen:

1) Eindeutig ja = x, x, x, x, x

2) Vielleicht – eher ja = x

3) Vielleicht – eher nein = x

4) Eindeutig nein = y, x(insgesamt N= 9 Stellungnahmen zu dem Vorschlag von 2 Mitglieder)

———————————————————————————————

( x = mit Namensnennung,

y = Anonym, mit Hinweis darauf, die Meinung von weiteren Mitgliedern zu vertreten)Wie kann man das beurteilen?

Die einzige namentliche und ausführlich begründete Ablehnung wurde von einem weiblichen Mitglied verfasst, deren Haltung möglicherweise die Skepsis der „schweigenden Mehrheit“ wiedergibt und deshalb ausführlicher zitiert werden soll:

„Leider kann ich Ihnen nicht im Internet antworten, ich bin nicht im Internet. So etwas gibt es auch heute noch.

Ich antworte Ihnen daher schriftlich. Ich bin 96 Jahre alt, behindert und konnte ja leider schon viele Jahre nicht zu unseren Treffen kommen. Ich habe mich immer auf die Treffen der Schriftsteller-Ärzte gefreut, auch weil ich da meine liebe Freundin Godula Bornheim traf. Auf all diesen Treffen herrschte Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Leichtigkeit. Diese gute Stimmung, diese Leichtigkeit wird nicht mehr herrschen, wenn jeder von uns denken muss, dass seine Arbeit, sein Gedicht, zerpflückt und durchgehechelt wird. Natürlich ist alles freiwillig, aber ich denke, Kritik wird immer als Damoklesschwert über uns hängen und uns die Fröhlichkeit und Leichtigkeit nehmen. Ich lehne Ihren Vorschlag also ab.“

Auf meine Anfrage hin teilte mir unser Präsident mit, dass der BDSÄ derzeit 92 Mitglieder hat. Davon haben sich insgesamt 8 positiv geäußert (5 + die 2 Autoren = 7 „eindeutige“ und 1 „eher positive“ Stellungnahmen). Eine Einsendung war ambivalent, mit eher negativer Tendenz. 2 sind eindeutig gegen den Vorschlag, wovon die anonyme Stellungnahme (nach Auskunft von Dietrich Weller) angibt, „weitere Mitglieder“ (ich schätze maximal 6) zu repräsentieren.

Als empirischer Sozialforscher weiß ich, nur allzu gut, um die Probleme von Rücklaufquoten bei Fragebogen-Erhebungen.

Besonders schwierig ist es, wenn es um die Beurteilung von Wahlbeteiligungen zur Interessenvertretung der Studierenden an deutschen Hochschulen geht. Die Prozentwerte liegen zumeist klar unter 20%. Wenn man sich einmal vorstellt, das wäre die Wahlbeteiligung bei politischen Wahlen, kann man sich leicht denken, wie die Kommentierung in den öffentlichen Medien ausfallen würde.

Die übliche Reaktion auf geringe Teilnahmequoten bei Befragungen ist gemeinhin die, diese „im Vorwort“ kurz zu problematisieren und im folgenden Text, bei der ausführlichen Darstellung der Ergebnisse, nur noch relative Prozentwerte zu präsentieren.

Bezogen auf unsere Befragung könnte man – je nach „Voreingenommenheit“ des Berichterstatters – zwei, gänzlich verschiedene, scheinbar „objektive Darstellungen“ vornehmen:

- bei negativem Vorurteil: „Insgesamt 2+maximal „geschätzt“ 6 = 8, d.h. 57,143 % der Mitglieder die sich beteiligt haben (bezogen auf, zusammen genommen, N=14 Stellungnahmen), und somit eindeutig die Mehrheit, sind dagegen„.

- bei positivem Vorurteil: „Insgesamt 6+2 = 8 (derjenigen die sich positiv geäußert haben + die beiden Autoren), d.h. 57,143 % der Mitglieder, die sich beteiligt haben, und somit eindeutig die Mehrheit, sind dafür.“

Bei differenzierter Auswertung könnte man dann noch unterteilen nach „aktiven“ und „passiven“ Mitgliedern oder verschiedenen „Altersgruppen“ etc.

Viel zu viele, angeblich objektive, empirische Untersuchungen arbeiten – wie wir als Ärzte selbstverständlich alle wissen – mit derartigen Tricks.

Halten wir fest – insgesamt 11 (9 Stellungnahmen und die 2 Autoren) der insgesamt 92 Mitglieder haben sich – bezogen auf den Vorschlag – persönlich mit einem eigenen (auf der BDSÄ-Website dokumentierten Beitrag) positioniert. Das sind 12%.

Wie unser Präsident klar und unmissverständlich vorgegeben hat, sollte die Befragung keine „Abstimmung“ sein, sondern lediglich ein „Meinungsbild“ ergeben.

Dabei haben insgesamt 9 aktive Mitglieder (5+2+2) die Vorteile einer solchen Vorschlages gesehen.

Was spricht dagegen, dass diese das einmal im Rahmen des BDSÄ ausprobieren?

Dann kann man ja sehen, ob und wie das funktioniert. Ich jedenfalls würde mich über jede Stellungnahme für die, auf der BDSÄ-Website, von mir veröffentlichten Beiträge (und somit auch zu diesem) sehr freuen und hätte nichts dagegen, wenn die dort auch dokumentiert würden.

Ursprünglich wollte ich an dieser Stelle auch noch auf einige – in diesem Zusammenhang interessante – grundsätzliche Probleme eingehen. (Wie z.B. die ausgesprochen emotionale Abwehr von „veröffentlichten Leistungsbewertungen der eigenen Person“ in einer Leistungsgesellschaft, in der es jedem und jeder selbstverständlich erscheint, die Leistungen anderer ständig zu kritisieren…) Doch darauf will ich hier verzichten, weil das alles nur noch mehr komplizieren würde.

So lasse ich es dabei, festzustellen, dass wir uns sehr darüber freuen, dass einige Kollegen und Kolleginnen unserem Vorschlag „etwas abgewinnen“ können.

Deshalb mein Vorschlag: „Lasst es uns doch einmal ausprobieren!“

Die „Skeptiker“ könnten sich das ja anschauen und beobachten, ob sich ihre Vorbehalte bestätigen oder – wie ich hoffe – nicht.

Meine Meinung (Dietrich Weller)

Ich danke allen Mitgliedern, die sich an der Umfrage bis jetzt beteiligt haben, sehr herzlich. Die Diskussion zeigt auch bei relativ kleinen Anzahl der Antwortenden die Breite der Meinungen.

Um einen Vorschlag zu machen, der von allen angenommen werden kann, biete ich folgende Vorgehensweise an:

- Jedes Mitglied kann / darf (selbstverständlich freiwillig!) sich die Texte von Jürgen von Troschke und mir, die in der BDSÄ-Homepage veröffentlicht sind, vornehmen und mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen versehen. Wenn diese Meinung an mich geschickt wird, werde ich sie unter dem jeweiligen Text mit Namensnennung veröffentlichen. Anonyme Kritik werde ich nicht veröffentlichen.

- Die Kritik muss fair, sachlich und konstruktiv sein.

- Wenn ein Mitglied seine Texte ebenfalls zur Meinungsäußerung freigeben möchte, bitte ich um Nachricht. Dann werde ich das unter den jeweiligen Texten vermerken und die dann folgende Äußerung eines anderen Mitglieds ebenfalls veröffentlichen.

- Es muss sichergestellt sein, dass nur Texte von Mitgliedern beurteilt werden dürfen, wenn die jeweiligen Autoren die Texte ausdrücklich zu diesem Zweck „Lob und Verbesserungsvorschläge“ freigegeben haben.

- Ich habe jetzt ein neues Schlagwort „Lob und Verbesserungsvorschlag“ eingerichtet, sodass die entsprechenden Texte damit rasch gefunden werden können.

Ich hoffe, dass wir hiermit eine Möglichkeit geschaffen haben, die allen Interessen gerecht wird.

Über den weiteren Verlauf der Aktion werde ich beim Kongress in Bad Herrenalb berichten. Trotzdem lade ich alle Mitglieder ein, den weiteren Verlauf der Homepage zu beobachten. Dazu ist sie da!!). –

Herzliche Grüße,

Dietrich Weller

-

-

zum Weltkrebstag 2019

Theodor Storm und der Magenkrebs

Theodor Storm war –wie viele von uns – bekennender Norddeutscher:

„hin gen Norden zieht die Möwe,

hin gen Norden zieht mein Herz;

fliegen beide aus mitsammen,

fliegen beide heimatwärts.Ruhig, Herz! Du bist zur Stelle;

flogst gar rasch die weite Bahn-

und die Möwe schwebt noch rudernd

überm weiten Ozean.“1817 wurde Theodor Storm in Husum geboren. Also in die Zeit der Aufklärung, Goethe war da schon 20 Jahre alt.

-

Mein Beitrag zum Kongress der Union Mondiale des Écrivains Médicines UMEM in Rheinfelden 2018

Offizielles Thema: Schreiben – Zaubertrank für Ärzte?

Mein Zaubertrank heißt Schreiben.

Ein Zaubertrank soll besondere Kräfte vermitteln, um die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Wirkungen eines Zaubertrankes werden bei Asterix und Obelix im Jubiläumsheft zum 50. Geburtstag der Comic-Serie so beschrieben:

Verschmitzt lächelnd macht sich der glückliche Konsument bereit. Er schließt die Lider und senkt das Kinn, um aus der Kelle des Druiden zu trinken. Unter der Wirkung des Zaubertranks hebt der Proband ab. Seine Füße flattern im Gleichtakt mit den Helmflügeln! Asterix besitzt übermenschliche Kraft und kann es mit der gesamten römischen Armee aufnehmen.

Ich schreibe meistens, um mich aus der Betroffenheit herauszuholen, wenn mich der schlimme Anteil des Alltags in der Notfallpraxis packt. Das Schöne ist, dass ich schreibend auch die heiteren und ungewöhnlichen Begegnungen festhalte und immer wieder genieße. Deshalb will ich über beide Seiten des Schreibens sprechen.

Ich will hier keine der sehr belastenden Situationen ausführlicher beschreiben. Sie verfolgen mich manchmal in meinen Träumen. Bei uns Ärzten genügen ein paar Stichwörter, um flammende Bilder in der Erinnerung lodern zu lassen: Leichenschau bei Verwahrlosten, schwerverletzte Unfallopfer, sterbende Kinder, verzweifelte Eltern, entstellende Erkrankungen und Operationsbilder. Es gibt aber auch Menschen, die unsere Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft ausnützen und als Pflichtdienstleistung zur Unzeit verlangen.

Ich möchte meinen Beruf mit Herz und Verstand ausüben. Dafür bemühe mich um Empathie: Ich versuche nachzuempfinden, wie die Krankheit, das Problem den Patienten leiden lassen. Und ich bin mir gleichzeitig bewusst, dass es nicht mein Problem ist und dass ich es nicht lösen muss. Das ist heilende Nähe zum Betroffenen verbunden mit schützender Distanz für mich selbst.

Wenn ich mir den Leidens-Rucksack des Patienten auflade, wird aus mir ein hilfloser Helfer! Hilfsbedürftige erwarten aber zumeist, dass Helfer stark sind oder sich wenigstens so verhalten. Helfer müssen aber auch aus Selbstschutz stark bleiben, um ihre beruflichen Aufgaben und Pflichten erfüllen zu können. Trotzdem muss jeder Helfer auch Momente haben, in denen er seine Schwäche, seine Verletzlichkeit und Erschöpfung äußern und leben kann. Deshalb brauchen wir alle jemanden, dem wir vertrauen können, dass er uns hilft.

Um mir diesen Spagat immer wieder bewusst zu machen, schreibe ich meine Erlebnisse, Gefühle und Gedanken auf. Diese Gabe und Freude, mich gut ausdrücken und Konflikte in Worte fassen zu können, helfen mir seit vielen Jahren auch bei der Bewältigung meiner Belastungen. Ich habe regelmäßig beobachtet, dass sie nicht mehr in meinen Träumen erscheinen, wenn ich sie aufgeschrieben habe!

Mein begeisternder Lateinlehrer war es, der mir über sechs Jahre die Liebe zur Sprache als Kulturgut und zur deutschen Sprache übertrug. Mein Dank für dieses sprachliche Geschenk wird andauern, solange ich lebe. Mein Lateinlehrer. war einer der wenigen Lehrer, von denen ich etwas für das ganze Leben gelernt habe und nicht nur über ihre Fächer.

Sein Satz wird mir bis an das Ende meines Gedächtnisses gegenwärtig sein:

Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn die Fakten vergessen sind.Noch ein wichtiges Zitat von Sir Francis Bacon Lesen macht vielseitig, verhandeln geistesgegenwärtig, schreiben genau.

Schon als Schüler habe ich festgestellt, dass Schreiben meine flüchtigen Gedanken verlangsamt, bewusster macht, ordnet, wertet. So kann ich zu klareren logischen Folgerungen und Entscheidungen kommen. Wenn ich schreibe, schaue und fühle ich genauer hin, formuliere sorgfältiger und verstehe besser. Was ich verstanden habe, kann ich besser ertragen.

Durch das Schreiben kann ich mich ändern. Das ist doch schon viel.

Wen interessiert, was ich schreibe? Zuerst einmal mich. Der narzisstische Anteil in mir glaubt natürlich, dass alle wissen wollen und sollen, was ich wichtiges geschrieben habe. Mein vernünftiger und realistischer Anteil bringt den Narzissten zurück auf den Boden der Tatsachen! Keines meiner Bücher hat mehr als die erste Auflage erreicht.

Aber ich veröffentliche nicht jeden Text! Wenn es zu grausig ist, was ich für mich notiert habe, um es loszuwerden und einzuordnen, teste ich manchmal bei meiner Frau oder interessierten Freunden, ob sie den Text ertragen können und mir raten, ihn zu veröffentlichen. Auf dieses Urteil höre ich. Dafür bin ich dankbar.

Seit ich weiß, dass es sogar Verlage gibt, die meine Gedanken drucken, bin ich eitel genug, etwas zu veröffentlichen. Ich habe in einigen meiner Bücher selbst erlebte Patientenschicksale beschrieben. Ich veröffentliche meine Texte auch auf meiner Homepage.

Ich will ein Beispiel geben, wie ein kurzer veröffentlichungsfähiger Text über eine bedrückende Szene meines Erachtens aussehen könnte. Das folgende Gedicht ist meine Verarbeitung von zwei Hausbesuchen an einem Tag bei demselben Patienten. Es besteht nur aus Stichwörtern, Tatsachen und direkter Rede. Gefühle werden nicht besprochen. Sie entstehen umso stärker im Kopfkino des Lesers.

Letzte Stunden

Bauch vom Krebs zerfressen,

operiert und bestrahlt,

welke Haut über Knochen,

hohle Wangen,

Bartwildwuchs,

wirres Haar,

leerer Blick,

Schmerzen.Uringeruch.

Nein, nicht waschen!

Nur noch sterben!

Nein, nicht ins Hospiz!

Zu Hause bleiben!

Lass mich los!Verzweifelter Bruder,

weil ihm Hilfe verboten ist.Die Stimme schweigt,

der Blick wird matt,

die Atmung schnappt

und stoppt.

Endlich erfüllter Wunsch.Es gab und gibt viele Ärzte, die sich ihr Leiden unter den besonderen Belastungen in diesem Beruf durch das Aufschreiben des Erlebten versuchen, erträglicher zu gestalten. Gottfried Benn, der berühmt geworden ist durch seine schonungslosen Gedichte aus dem Sektionssaal, schrieb 1921 in einem Brief:

Es ist kein Leben dies tägliche Schmieren und Spritzen und Quacksalbern und abends so müde sein, dass man heulen könnte. (…) Ja, ich bin unbeschreiblich müde und abgelebt wieder mal augenblicklich, darüber ist nichts zu sagen, die Sinnlosigkeit des Daseins in Reinkultur und die Aussichtslosigkeit der privaten Existenz in Konzentration.

Aber sehen wir auch die heitere Seite, die lohnt aufgeschrieben zu werden! Ein Beispiel:

Schlaflos in Leonberg

Die in der DRK-Leitstelle ankommenden Anrufe der Patienten werden an den Dienst habenden Rettungsassistenten in der Notfallpraxis weitergeleitet. Eine Rettungsassistentin erzählte mir folgendes Telefonat, das sie mitten in der vergangenen Nacht geführt hatte.

Eine männliche und unsicher wirkende Stimme meldet sich: „Ich bin 83, und ich kann nicht schlafen. Kann jemand vorbeikommen und mir eine Schlaftablette bringen?“

Die Rettungsassistentin sagt freundlich: „Da brauchen Sie mich nicht, Sie können ohne Rezept in der Apotheke Schlaftabletten kaufen!“

Nach kurzer Überlegung fügt sie hinzu: „Warum können Sie denn nicht schlafen?“

„Wissen Sie, ich bin Lehrer gewesen, und ich muss Fragen, die mir einfallen, einfach klären. Sonst kann ich nicht schlafen. Und da bin ich vorhin aufgewacht und dachte immer wieder an die SWR-Landesschau, die ich abends regelmäßig anschaue. Mir fällt aber der Name des Moderators nicht mehr ein. Ich grüble ständig darüber nach. Deshalb kann ich nicht schlafen.“

Die Rettungsassistentin tippte rasch am PC „SWR-Fernsehen“ ein, suchte die Moderatoren und las dem Anrufer deren Namen langsam vor – bis zu der Frage: „Meinen Sie Michael Matting?“

Erleichtert kam die Antwort: „Ja, genau den meinte ich! Danke, jetzt kann ich schlafen. Sie müssen mir keine Schlaftablette mehr bringen!“So kann die Verarbeitung durch Aufschreiben ebenso wie ein Zaubertrank im Märchen nicht nur anderen helfen, in Abgründe der menschlichen Existenz zu blicken, sondern auch neue Kräfte durch Humor und Freundlichkeit vermitteln. Schreiben ist ein Zaubertrank in guten und in schlechten Tagen.

-

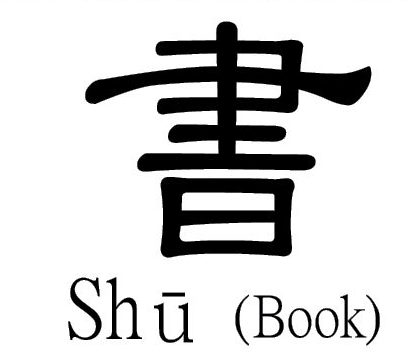

Book

The Chinese pictogram Shū describes a book presented in bamboo strips tied together with threads. This book type is far ahead of the books written on the rice paper.

A legend has it, that once an earthquake caused the displacement of boulders and reopened a cave. The cave was hidden for centuries by rocks and vegetation. When the people of this time explored the cave, they found art designs on the walls. In the center of the cave they also found human bones and the remains of a “book” with the signs etched on bamboo strips. This partially legible book told an obvious message. Unlike the dominant thoughts of that era, it described a person who had reconsidered his whole life and imparted the lessons of a new way of seeing things.

The writings in this book are deeply respected and allow people to read about forgotten knowledge and to travel distances over time and space.

Books are the safest bridge over which the time flows and which connects the time.

Authors note:

The oldest book of the Chinese classics and divination text, written more than 3500 years ago. is known as “I Ching” (易經)

„I Ching” has philosophical commentaries and provides inspiration to the world of psychoanalysis offering the life’ lessons. It was translated by German sinologist and missionary Richard Wilhelm (1873-1930), who lived in China for 25 years and became fluent in spoken and written Chinese. The psychologist Carl G. Jung was his friend and took interest in the possible universal nature of the” I Ching”, and a possibility of access to the unconscious. He explained it in the introduction to the first translated edition of “I Ching” (1923). Carl G. Jung used the term synchronistic principle publicly in 1930 in his obituary to the friend.

Dr. med. André Simon © CopyrightÜbersetzung von Dietrich Weller

Das chinesische Piktogramm Shū beschreibt ein Buch, das in Bambusstreifen vorliegt, die mit Fäden zusammengebunden sind. Diese Art von Buch stammt aus einer Zeit, die lange vor den Büchern liegt, die auf Reispapier geschrieben wurden.

Eine Legende schildert, dass einmal ein Erdbeben Felsgestein verschob und eine Höhle wieder eröffnete. Die Höhle war Jahrhunderte lang von Felsen und Gewächs verdeckt. Als die Menschen jener Zeit die Höhe erforschten, fanden sie Kunstwerke an den Wänden. Im Höhlenzentrum fanden sie auch menschliche Knochen und die Überbleibsel eines „Buchs“, auf dem die Zeichen auf Bambusstreifen geätzt waren. Das teilweise lesbare Buch vermittelte eine offensichtliche Botschaft. Anders als die überwiegenden Gedanken jener Zeit, beschrieb es eine Person, die ihr ganzes Leben betrachtet hatte und die Lektionen einer neuen Sicht auf die Angelegenheiten des Lebens vermittelte.

Die Schriften in diesem Buch werden tief respektiert und erlauben den Menschen, über vergessenes Wissen zu lesen und Entfernungen über Zeit und Raum zu überwinden.

Bücher sind die sicherste Brücke, über die Zeit fließt und die Zeiten verbinden.

Anmerkung des Autors:

Das älteste Buch der chinesischen Klassiker und Prophezeihungstexte, geschrieben vor mehr als 3500 Jahren, ist als I Ching (易經) bekannt.

Das „I Ching“ enthält philosophische Kommentare und vermittelt Einsichten in die Psychoanalyse, indem es Lebenslektionen anbietet. Es wurde von dem deutschen Sinologen und Missionar Richard Wilhelm (1873 – 1930) übersetzt, der 25 Jahre lang in China lebte und Chinesisch in Wort und Schrift fließend beherrschte.

Der Psychologe Carl G. Jung war sein Freund und zeigte Interesse an der allumfassenden Natur des „I Ching“ und an der Möglichkeit eines Zugangs zum Unterbewusstsein. Er erklärte das in der Einleitung zu der ersten übersetzten Ausgabe des „I Ching!“ (1923). Carl G. Jung benützte den Begriff „synchrone Prinzipien“ 1930 öffentlich in seinem Nachruf für den Freund.

-

Beitrag zum BDSÄ-Kongress in Wismar 2018

AUSZUG AUS MEINEM ROMAN ´´Warte bis die Seerose blüht,,

Annas Erinnerung an ihre frühe Jugendzeit

Einen Anfang setzen… aber womit? Wie beginne ich, um die Geschichte zu erzählen, oder genauer: um von der Geschichte zu erzählen, die ich erzählen will? Unzählige Anfänge habe ich im Kopf, einige sind sogar schon auf Zetteln festgehalten. Wie kann ich mich entscheiden? Der Anfang, der heute richtig scheint, ist er’s auch noch morgen? Zuhaus, vor meiner Abreise hierher, dachte ich, ich werde alle Anfänge erwähnen, aber ich nehme keine Nachschlagebücher mit, auch keine Zettel mit den schon notierten Anfängen, es soll nur ein Erwähnen sein. Wenn ich will (oder es notwendig erscheint), kann ich es dann zu Hause gründlicher ausführen. In einer anderen Farbe (im Buch würde es dann anders gedruckt werden). So kann jeder, den es nicht interessiert, es einfach überschlagen. Sollte es später wichtig sein, so kann ich immer noch darauf hinweisen, und der Leser kann es nachträglich lesen. Einen üblichen Ferientag verbracht hier, auf dieser Insel, zu der ich einen ganz besonderen Bezug habe. Aber wahrscheinlich hat das jeder, der diese Insel zum zweiten Mal besucht. Einen Moment fragte ich mich, ob ich einen Teil der Handlung hier spielen lassen soll. Warum nicht? Der zweite Teil sollte in der Keltenzeit spielen. Abe das geht nicht, dann komme ich in Schwierigkeiten mit dem dritten Teil, dem griechischen. Drum habe ich mich zum Vor-Keltischen entschlossen, für die Zeit der Großen Steine. Und das könnte doch gut hier auf Helgoland sein. Aber jetzt weiss ich nicht, ob damals noch die Landbrüche nach Dänemark bestand. – Nein, ich gehe nicht in die Bücherei und suche Literatur zu dieser Frage! Ich habe mir vorgenommen, einfach mal anzufangen. Außerdem ist es im Moment noch völlig gleichgültig, wo ich den zweiten Teil spielen lasse, wenn ich noch nicht einmal angefangen habe. Und vor dem zweiten Teil kommt der erste, und davor, nein, davor kommt noch nicht der Anfang – zwischen Anfang und dem ersten Teil kommt die Rahmenhandlung. Während meines Ferientages dachte ich immer wieder daran, wie ich wohl anfangen werde. Ich versuchte, mich an die vielen guten Anfänge, die ich im Kopf habe, zu erinnern. Sie sind weg. Einfach weggeblasen. Vielleicht von den Sturmböen über der Insel. Ich erinnere mich nur noch, daß ich mich mit Jakob Wassermann tröstete. In einem Essay oder Tagebucheintrag spricht er davon, wie oft er anfängt, immer wieder, immer wieder aufs Neue. Einen Roman hat er vierzigmal begonnen. Ich meinte zwar, diese Geschichte im Kopf schon unzählige Male begonnen zu haben, aber vierzigmal war es sicher nicht! Ich wüßte nun gerne, woher er wußte, welcher Anfang der richtige ist. Und noch etwas wüßte ich gerne: wie die anderen neununddreißig Anfänge waren, die verworfenen. Würden sie vielleicht zu einer anderen Geschichte führen?

Einen auf einem Zettel notierten Anfang wollte ich schon für etwas anderes benutzen (denn es ist ein schöner Anfang, er gefällt mir), aber es war unmöglich, er gehört zu dieser Geschichte, zu der Rahmenhandlung. Aber ich weiß noch gar nicht, wie ich ihn darin verarbeiten kann. Er handelt davon, wie eine Frau – eine der drei oder vier Hauptpersonen – mir bestimmte Erlebnisse ihres Lebens erzählt. Und nun geschieht das Merkwürdige, daß diese Erlebnisse in meiner Erinnerung lebendig werden – lebendiger als die Situation, in der sie es mir erzählte – , so daß ich nun diese Erlebnisse sogar in der Ichform erzählen könnte, aber ich weiß noch nicht, ob ich es tun werde.

Ein anderer, schon festgehaltener Anfang erzählt, wie diese Frau (ich habe noch immer keinen Namen für sie) einen Zettel mit Notizen findet, die sie erst selbst nicht versteht, aber dann fällt ihr ein, was sie damit meinte, und das ganze Drumherum fällt ihr ein, und man wäre mitten in der Handlung an einem Schlüsselerlebnis, das sofort die Tür öffnet zu einem vorherigen Leben (sie selber merkt es aber noch nicht). Das ist überhaupt ein weiteres Problem: daß ich noch nicht weiß, wieviel meine Hauptpersonen selber wissen oder ob nur wir es wissen. Aber ich will nicht, daß Leser und Erzähler sich überheblich fühlen. Am liebsten würde ich so erzählen, daß der Leser alles von allein merkt, plötzlich sieht er die Zusammenhänge und hat ein Aha-Erlebnis. Aber was ist, wenn er es nicht merkt? Liegt das an seiner Intelligenz, wenn er es nicht merkt, oder an meiner mangelhaften Darstellung? Wenn ich wüßte, daß meine Geschichte lesbar ist, auch wenn der Leser nichts merkt…

Vielleicht erzähle ich erst einmal in groben Zügen, wovon ich eigentlich erzählen will. Das war schonmal als Anfang in meinem Kopf. Richtig, jetzt fällt mir ein, was ich als Bild benutzen wollte: Wenn man mit einem Fernglas das weit entfernt Liegende näher holt – oder das Nahe ganz genau anschaut… ja, was ist dann? Ich habe den Satz falsch begonnen: Um das weit entfernt Liegende näher zu holen mit Hilfe eines Fernglases (es muß ein Fernglas sein, kein Teleobjektiv, der Betrachter soll mit beiden Augen schauen und merken, wie schwierig es ist) … also, stellt es euch vor, gleich, ob es mit ,,wenn‘‘ oder ,,um‘‘ beginnt. Versucht, euch zu erinnern, wie es das erste Mal war. Bei mir hat es lange gedauert, bis ich das, was ich mit bloßen Augen winzig klein sah, nun groß und nahe sah. Am Rand des kreisrunden Ausschnitts war das Bild verschwommen, zumindest unscharf. Um langweilige Überschneidungen zu vermeiden, ließ ich mein Fernglas Sprünge machen. So sah ich ein Bild später, eines mehr seitlich oder ober- und unterhalb. Ich sah verschiedene Bilder, die Ränder verschwommen, und zwischen den einzelnen Bildern gab es Lücken, die mit bloßen Augen erkennbar in einem größeren Zusammenhang eingebettet waren. So möchte ich erzählen. Nur ist es keine räumliche Anordnung, sondern eine zeitliche (die natürlich an verschiedenen Orten sichtbar wird). Es gäbe dreimal ein ziemlich genaues bzw. differenziertes Bild. Zwei Bilder wären nur flüchtig wahrgenommen bzw. würden nur erwähnt werden. Die Lücken dazwischen, das, was den Zusammenhang eigentlich erst deutlich macht: Ich weiß nicht, ob ich es durch meine Erzählung sichtbar werden lasse, oder ob der Leser es selbst sehen soll. Und was ist mit dem Hauptteil der Geschichte – ich vermute jedenfalls, daß es der Hauptteil ist, der in der Jetztzeit spielt -? Wäre das nicht viel besser die mit bloßen Augen erkennbare Landschaft, aus der wir uns dann einzelne Aspekte näher holen? Vielleicht fange ich einfach hier an, mit der Suche nach der Freundin. So hatte ich auch evtl. anfangen wollen: Immer war sie auf der Suche nach einer Freundin. Diese Suche war erst beendet, als sie die Freundin verloren hatte – Verlust ohne vorherigen Fund.

Später im Roman kehren wir auf Helgoland zurück und kehren gleichzeitig ins Mittelalter zurück, in die Zeit, als die heilige Ursula mit ihren Jungfrauen unterwegs war.

Begegneten sie dem Zug der Ursula oder den Seefahrenden, die dem Zug begegnet waren? Sie kamen zu der Insel, die die Jungfrauen aus dem Meer getanzt hatten. Andere erzählten anderes, daß die Insel zur Felseninsel gewandelt wurde durch den Fluch der Ursula. Damals war sie noch nicht heilig, aber ihre Worte hatten noch Zauberkraft. Sie hatte die Insel verflucht, weil sie die Männer trug, die ihren Jungfrauen Gewalt angetan hatten. Sie mußte den Fluch aussprechen, denn noch war es für das Mysterium zu früh. Erst später, auf ihrer Rückkehr, am heiligen Ort an dem großen Fluß, war die Zeit reif, damit das Schicksal sich vollendete.

Ursula war mit ihren Jungfrauen unterwegs, um überall Inseln aus dem Meer zu holen, zur Erinnerung an einst, als engelgestaltige Töchter des Lichts und der Weisheit aus den Wellen des Lebens, aus dem Meer der Erde, das feste Gestein tanzend emporbrachten, das feste Land für den Fuß des Menschen. Ursula war mit ihren Jungfrauen unterwegs, um überall Inseln aus dem Meer zu holen, Vergessenes wieder zu erinnern. Überall tanzten sie Inseln des Erinnerns aus dem Meer des Vergessens, überall auf ihrem Weg, aber nur auf der kleinen, einst heiligen Insel im nördlichen Meer blieb die Erinnerung heilig. Sie hatte den Tanz wieder eingeführt, der jährlich zur Erinnerung an den Aufbruch der Ursula und ihrer Jungfrauen wieder getanzt wurde. Deshalb blieb eine Jungfrau.

Sie hielten an der Insel, um frisches Wasser aufzufüllen, und weil das Wasser heilig war, blieben sie, denn ihr Sohn wußte noch nicht, ob er wirklich auf Erden bleiben oder wieder zu den Himmeln zurückkehren wollte. Sie dachte, es war, weil er blicklos, nicht als Mensch empfangen wurde. Woher sollte er wissen, daß er – so grußlos empfangen – willkommen war? Sie blieb, als der Sohn sich entschlossen hatte, zurückzukehren zu dem Vater in himinam. Sie wollte zum Verzeihung bitten. Die Jungfrau war froh um ihr Bleiben, so war sie nicht allein – denn die Bewohner verehrten sie fast wie eine Priesterin der alten Zeit, und die Verehrung schuf eine Welt zwischen ihr und den anderen. Sie war auch froh um die Hilfe, und sie konnten sich in ihren Pflichten des täglichen Betens ablösen. Ursula, die noch nicht die Heilige war, hatte ihr auch diesen Namen gegeben, und diese Ursula nannte sie nun ihrer Sprache entsprechend Ulla. Ursula, die noch nicht die Heilige war, hatte ihrer Jungfrau aufgetragen zu bleiben. Sie oder folgende Jungfrauen, bis der kam, der auch hier das Wort des Gottes verkündete, von dem Gott, seinem Sohn und der heilbringenden Taufe. Sie schuf ihr einen Becher aus dem harten, bunten Gestein, um heiliges Wasser zu schöpfen und ihm, der kommen würde, es zu reichen, damit alle mit dem Zeichen des Kreuzes gezeichnet würden.

-

Beitrag zur Lesung über „Inseln“ beim BDSÄ-Kongress in Wismar 2018

Waltrud Wamser: Krasznai: Zehn Bücher für eine einsame Insel

Im Religionsunterricht stellte uns der Pfarrer einmal die bekannte Aufgabe, zehn Bücher auszuwählen, die wir mit auf eine einsame Insel nehmen wollten. Um opportunistische Flunkereien von vornherein nicht ins Kraut schießen zu lassen, setzte er hinzu: „Die Bibel ist schon dort“. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir auf der Insel bleiben sollten, doch es ging um eine beachtliche Zeitspanne, die zu ertragen uns die mitgebrachten Bücher helfen sollten. Von meiner damaligen Wahl kann ich mich nur noch an mein Lieblings-Kinderbuch erinnern: Tamara Ramsay, „Wunderbare Fahrten und Abenteuer der kleinen Dott“. Es waren drei Bände, die ich heute noch besitze und nicht aus der Hand gebe, aber wohl kaum mehr auf eine Insel mitnähme. Es geht darin um ein 12-jähriges Mädchen, dem in der Johannisnacht eine Blüte der „Rennefarre“, des Rainfarns, in den Schuh fällt. Daraufhin wird sie unsichtbar, versteht und spricht die Sprache der Tiere und steigt tief in die Geschichte ihrer brandenburgischen Heimat hinab. Mit 14 oder 15 Jahren sollten wir dann vor der Klasse über ein Buch unserer Wahl referieren. Eigentlich hätte ich über das Dott-Alter hinaus sein müssen, doch voll kindlicher Begeisterung verfasste ich einen Bericht, der mir heute noch gefällt, über mein Lieblingsbuch. Viele Mitschüler werden es langweilig gefunden haben. Umso mehr erinnere ich mich der Anerkennung einer Klassenkameradin, die mir mit glänzenden Augen zu meinem Referat gratulierte; sie wurde später Journalistin. Mein Direktor jedoch, als er einmal Vorschläge aus Schülerkreisen zum Erwerb von Büchern für die Schulbibliothek haben wollte, blätterte in meiner „Dott“ und lehnte sie ab, mit der Begründung, die historischen Abenteuer spielten sich ja alle jenseits der Elbe ab! Wir waren schließlich hier im Wilden Westen und befanden uns im Kalten Krieg! Dabei stammte der Gestrenge selbst aus Berlin.

Also, was würde ich heute mitnehmen?

- Karin Fossum, „Schwarze Sekunden“, einen norwegischen Krimi, der den Leser bis zum Schluss darüber im Unklaren lässt: Hat er oder hat er nicht – nämlich einen schwer Betrunkenen, der ihm hätte gefährlich werden können, betrunken wie er selbst war, zwischen Kopenhagen und Oslo über die Reling gestürzt, oder hat er ihn „nur“ nicht davor bewahrt, im Suff von selbst über die Reling zu fallen? Das ist lediglich ein Strang der Erzählung, ein Nebenschauplatz. Mein Taschenbuch mit dem äußerst spannenden Inhalt ist schon völlig zerlesen. Ich kann es nicht für einen ganzen Monat entbehren.

- Christine Brückner, Die Quints. Nein, nicht die früheren Poenichen-Bände, nur diesen, wegen der fesselnden Gestalt der „Madame seule“ und überraschenden Wendungen in den schlagfertigen Dialogen, mit denen die Hauptfigur in Gesprächen mit ihren Kindern und anderen Diskussionspartnern verblüfft.

- Elsa Morante, Navona mia – nein, nicht „Arturos Insel“, was doch nahe gelegen hätte – sondern eine Eloge an „ihre“ Piazza Navona, die nämlich die schönsten und berühmtesten Plätze der Welt weit in den Schatten stelle, z. B. den Campo in Siena, den Markusplatz in Venedig, den Roten Platz in Moskau. Morante lässt die konkurrierenden Plätze selbst sprechen, den Londoner Times Square mit seinem modernen Geist gegenüber der alt-ehrwürdigen Navona, oder di Piazza della Signoria in Florenz, gegen deren edle Statuen, das gibt die Autorin selbst zu, die „Kolosse von Navona“ einfach verblassen, oder die grün-goldenen Kuppeln im Zentrum von Isfahan. Unerschrocken legt Morante sich ins Zeug für einen Platz, auf dem sie sich zu Hause fühlt, wo sie aufatmet und wohin sie geht, wenn sie einfach nur eine Tasse Kaffee trinken will.

- -6. Thomas Mann, Erzählungen (Wälsungenblut, Tonio Kröger, Die Betrogene). Hier kann ich Sie doch wohl Ihrem eigenen Urteil überlassen?

- 7.-9. Marie-Luise Kaschnitz, „Lange Schatten“, eine anrührend altmodische Erzählung, die ich schätze wegen der brillanten Sprache und der ebenso knappen wie glänzenden Schlusswendung, einer Gabe, mit der die Autorin auch anderen Erzählungen ihren besonderen Schliff verleiht, dem „Strohhalm“, den „Eisbären“ oder den „Gespenstern“. Die Kaschnitz, eine geborene Freiin von Holzing-Berstett aus Bollschweil im Breisgau, war mit dem Archäologen Guido von Kaschnitz-Weinberg verheiratet, der von 1953-1955 das Deutsche Archäologische Institut in Rom leitete. Während er bei seinen Kollegen außerordentlich beliebt war, galt seine Frau als schwierig und nahezu unsympathisch. Als ich das von Prof. Buchholz hörte, der zunächst als Patient zu mir kam und mich später um meine Mitarbeit bei seinen Zypern-Publikationen bat, war ich völlig entsetzt. Ich verehrte die Kaschnitz wegen ihres exzellenten Stils, und sie gehört noch heute zu meinen literarischen Vorbildern. Buchholz wusste kaum etwas von den eigenen Leistungen der Professoren-Gattin und erkannte lediglich an, dass sie ihren Mann während seiner tödlichen Krankheit hingebungsvoll pflegte. Er hatte vermutlich nicht eine ihrer Erzählungen gelesen! Fragen kann ich ihn das jetzt nicht mehr.

- 10. Ludwig Thoma, Käsebiers Italienreise, ein erheiterndes Kabinettstück voller Baedecker-Beflissenheit und bürgerlicher Halbbildung, über die am Ende kernige Bodenständigkeit und gesunder Menschenverstand triumphieren.

Copyright Dr. Dr. Waltrud Wamser-Krasznai