-

Göttin mit Löwenfellkappe – Artemis Italica,

Auch nachdem die Diskussion um die Bezeichnung “Artemis Bendis” für die unteritalische Göttin mit Löwenfellkappe weitgehend abgeschlossen war[1], feiert die irrige Ausdrucksweise weiterhin fröhliche Urständ[2]. Daher darf eine Anhängerin der Italischen Artemis vielleicht auf Nachsicht hoffen, wenn sie wieder einmal Wasser ins Meer tragen will.

Die Italische Artemis mit der Löwenfellkappe[3]

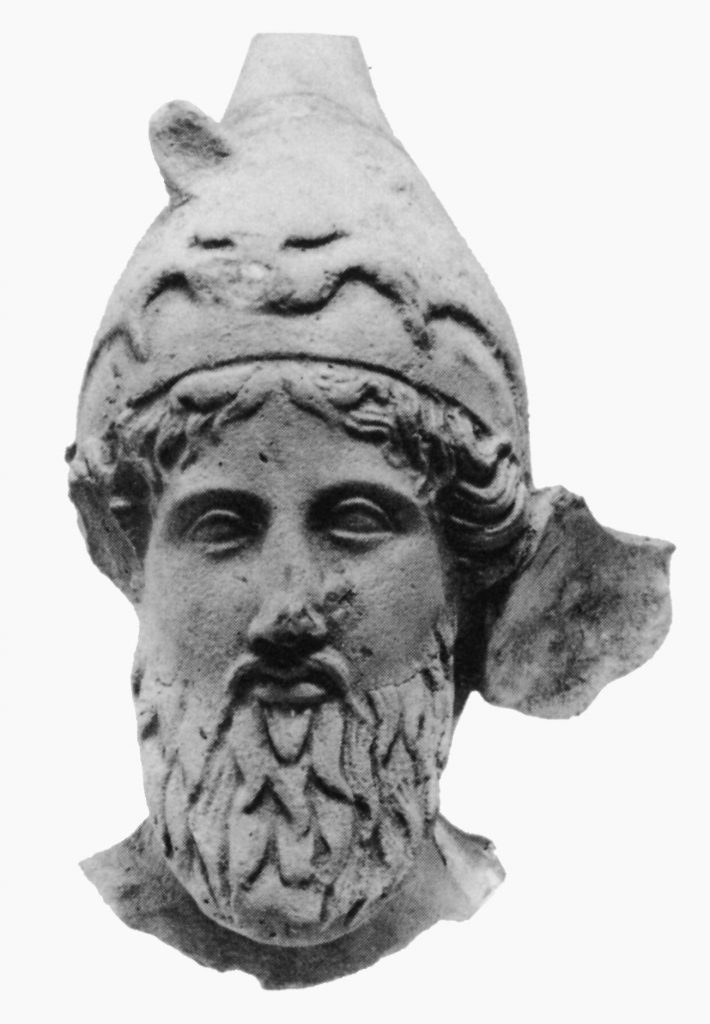

Bekanntlich trägt die Italische Artemis eine spitze “phrygische” Mütze mit einem Überzug aus Löwenfell. Dieser wird manchmal als “Skalp” bezeichnet, doch ein Skalp besteht aus der Kopfschwarte vom Schädeldach[4]. Die Kappe der Göttin dagegen ist mit dem oberen Abschnitt des Löwengesichts, unter Einschluss der Nase und der Oberlippe bzw. des Oberkiefers geschmückt[5]. Der Ausdruck “Maske”, der bisweilen begegnet[6], wird dem Sachverhalt eher gerecht. Löwentatzen fallen wie Tänien[7] von oben auf die Schultern herab (Abb. 1).

Abb. 1: Artemis Italica, Gießen Inv. T I-14

Aufnahme: M. Recke, Gießen/Frankfurt am Main

Gesicht im Löwenrachen: Herakles, Omphale? Artemis

Im Anschluss an die erste der kanonischen Taten zeigt sich Herakles gern mit dem Fell des nemeischen Löwen, wobei das Gesicht des Heros aus dem aufgesperrten Löwenrachen herausschauen kann, sodass Stirn und Wangen vom Kiefer des überwundenen Gegners gerahmt werden[8]. Ähnlich erscheinen auch weibliche Versionen wie “Omphale” (Abb. 2) oder die Göttin Artemis[9].

Abb. 2: Aus Kakopetria/Zypern, Omphale? Mitte des 5. Jhs. v. Chr.

Nach Karageorghis 1977, 186 Nr. 53 Taf. 64

Zur Ikonographie der Italischen Artemis

Im Gegensatz zur gerundeten Tierkopfmütze des Herakles endet die Löwenkappe der Göttin in einer Spitze. Meist ist Artemis stehend dargestellt, in kurzem Gewand und mit hohen Stiefeln, weniger oft in einem langen Gewand. Darüber trägt sie einen symmetrisch auf den Rücken fallenden Fellmantel mit Löwentatzen, die vorn auf der Brust verknotet sind[10] oder ein nach Art des Schrägmantels drapiertes Fell, das entweder ebenfalls von einem Löwen stammt[11] oder aus der Decke eines Hirschkalbs besteht ( Nebris). In der freien Hand hält die Göttin einen Bogen, manchmal auch einen Köcher[12] (Abb. 3). Tiere sitzen oder stehen zu ihren Füßen und schmiegen sich in ihre Arme[13]. Eines ihrer weniger häufigen Attribute ist die Schale[14]. Weibliche Figuren mit Kreuzfackel und Ferkel, die aus demselben Kontext stammen, weisen auf die Nähe zu den chthonischen Göttinnen Demeter und Kore/Persephone hin. An die Stelle der Löwenfellkappe tritt bei ihnen eine polosartige Kopfbedeckung[15].

Aus den Werkstätten von Tarent, Metapont, Herakleia und anderen koroplastischen Zentren Großgriechenlands und Siziliens gingen Hunderte von Artemis-Statuetten hervor[16]. Die Vorderseiten der Figuren stammen aus Matrizen, während die Rückseiten gewöhnlich offen belassen sind (Abb. 1b).

Abb. 3: Aus der Sammlung C. W. Lunsingh Scheurleer

AA 1932, 318 Abb. 1[17]

Artemis in Thrakien

Neben der genuin thrakischen Göttin Bendis ist auch die griechische Artemis keine Unbekannte in Thrakien. Für Herodot (4, 33. 5, 7) gehört Artemis zu den dort verehrten Gottheiten. Archäologische Zeugnisse für ihre Präsenz in Thrakien stammen jedoch aus späteren Jahrhunderten. Ein marmornes Relief in Sofia zeigt die Göttin auf einer Hirschkuh reitend, ein Typus, der mit der Ikonographie der Bendis nichts zu tun hat[18]. Die Weihinschrift ist in griechischen Buchstaben der römischen Kaiserzeit an die “Herrin Artemis” gerichtet[19].

Bendis die Fremde aus Thrakien im griechischen Kernland

Während für Bendis in Thrakien Belege aus vor-hellenistischer Zeit fehlen[20], ist ihr Kult in Attika mehrfach nachgewiesen. Sie besaß ein Heiligtum in Laurion, wo man seit dem 5. Jh. v. Chr. thrakische Bergleute als Arbeiter im Silberbergbau beschäftigte[21]. Vor allem aber verehrte man “die Fremde” im Hafenbezirk von Athen. Zu Beginn der “Politeia” schildert Platon die beiden feierlichen Prozessionen, die, getrennt für Thraker und für attische Bürger vom Athener Prytaneion ausgingen und zum Bendis-Heiligtum im Piräus führten[22]. Dieses lag nahe beim Heiligtum der Artemis Munichia[23]. Die Legitimierung des fremden Kultes erfolgte durch die Göttin Themis, deren Name inschriftlich neben dem der Bendis, der Artemis und des Jägers Kephalos auf einem attischen Skyphos erscheint[24].

Artemis und Bendis – zwei Göttinnen mit gemeinsamen Aspekten

Im Piräus wurden Bendis und Artemis zusammen verehrt[25]. Nach einer Scholie zu Platon sei die Bendis der Thraker gleichzusetzen mit der griechischen Artemis[26]. Hesych schließt seine Glosse zu den Thrakerinnen (“Thrattai”) des Kratinos[27] mit den Worten: “und sie bezeichnen die MondgöttinalsBendis und Artemis”[28]. Derartige Gleichsetzungen kulminieren im Synkretismus späterer Zeiten, als man die thrakische Bendis bald mit Artemis Tauropolos, bald mit Hekate, sogar auch mit Kybele identifizierte[29].

Gemeinsame ikonographische Aspekte sind neben den begleitenden Tieren das kurze Gewand mit den hohen Stiefeln, die Nebris und eine phrygische Mütze[30], freilich ohne Löwenfell-Überzug, im Grunde also wenig spezifische Merkmale[31]. Die für Bendis charakteristische Kopfbedeckung, Alopekis, konnte dagegen in besonderen Situationen auch einmal von Artemis getragen werden. Das zeigt die Darstellung eines Satyrspiels zu “Iphigenie auf Tauris” in der Umzeichnung einer heute verschollenen apulischen Amphora. Aus den Kulissen taucht links ein junger Satyr auf, rechts erscheint “Artemis Taurica” in kurzem Gewand, hohen Stiefeln und einer Fellmütze mit langen Laschen. In einer Hand hält sie eine Fackel, in der anderen den Doppelspeer[32]. Iphigenie ist als Artemis-Priesterin festlich geschmückt und durch einen großen Schlüssel als Amtsperson ausgewiesen. Die beiden jungen Männer, Orest und Pylades, halten ebenfalls Doppelspeere bzw. eine Lanze mit zwei Spitzen in Händen. Hesych verleiht der Bendis zwar den Beinamen “dilonchos”, die mit den zwei Lanzen, doch ist das Attribut nicht Bendis-spezifisch. Göttliche und heroische Gestalten wie Artemis und Kephalos[33], Orest und Pylades, können ebenfalls Doppellanzen tragen. Bisweilen gelten Terrakotta-Gruppen von Artemis mit einem Tier als Bendis[34], eine Folge der gemeinsamen Jägerinnen-Tracht, in Verbindung mit der phrygischen Mütze.

Artemis und Bendis – zwei ganz verschiedene Gottheiten

Wie die beiden Seiten des genannten Tübinger Skyphos[35] zeigen, unterschied man in Attika trotz der gemeinsamen Aspekte sorgfältig zwischen den beiden Göttinnen. Die Namen, “Artemis” auf der einen und “Bendis” auf der anderen Seite des Gefäßes sind wohlweislich beigeschrieben[36]. Bendis trägt ihre Fuchspelzmütze, Alopekis, Artemis dagegen ein zierliches Diadem.

Auch im Umgang mit Tieren verhalten sich die beiden Göttinnen unterschiedlich. Auf den Bendis-Reliefs in Kopenhagen und London sind Tiere gar nicht angegeben[37]. Der Tübinger Skyphos zeigt neben Bendis ein Reh und auch zu Füßen der Marmorstatue in Mariemont sitzt ein kleines Tier[38]. An Artemis kommen die Vierfüßler, vor allem in großgriechischen Darstellungen, viel näher heran[39]. Sie hängen an ihr und hocken auf ihr. Sogar stehend wiedergegebene Begleittiere schmiegen sich eng an die Herrin[40], deren Art und Weise ein Rehkitz im Arm zu halten, nur mit der Souveränität einer Potnia Theron zu vergleichen sei[41].

Zahlreiche Zeugnisse belegen die Verehrung der Artemis auf italischem Boden[42]. Für die thrakische Bendis dagegen ist auf der Apenninen-Halbinsel literarisch nirgendwo ein Kult nachgewiesen[43]. Der Löwe, dessen Kopf und Fell das Bild der Italischen Artemis bestimmen, hat nicht das Geringste mit der Bendis- Ikonographie zu tun[44]. Gleichwohl ist vor allem für Tarent, Metapont, Herakleia und Santa Maria d’Anglona ein Bendiskult postuliert worden. Man nahm dafür einfach die zahlreichen seit dem letzten Viertel des 5. Jhs. v. Chr. entstandenen Artemis-Statuetten mit phrygischer Mütze und darüber gezogener Löwenmaske in Anspruch. C. W. Lunsingh Scheurleer drückte sich noch einigermaßen vorsichtig aus, indem er von “Vermutung” und “Annahme” sprach, ohne jedoch eine tragfähige Basis für die Anwesenheit der Bendis in Süditalien zu liefern[45]. Rüdiger, der sich sogar auf das Jahr 404 v. Chr. als angeblichen Zeitpunkt der Einführung des Bendiskultes in Tarent festlegte[46], blieb ebenfalls den Beweis für diese Behauptung schuldig.

Phrygische Mützen auf Vasenbildern als Zeugnis für die Präsenz der Bendis in Unteritalien?

In seiner ausführlichen Studie zu diesem Thema betrachtet Schauenburg[47] acht mögliche Bendis-Darstellungen auf unteritalischen Vasen. Meist hält die Göttin ein bis zwei Speere in der Hand und trägt eine phrygische Mütze[48]. Die übrige Bekleidung ist inhomogen[49] und stimmt mit dem Bild der Bendis, “wie es gesicherte Wiedergaben vermitteln”, so wenig überein, dass die “geläufige Deutung” [als “Artemis Bendis”] ernsthaft bezweifelt werden muss[50]. Der Autor erläutert, warum er in den weiblichen Göttergestalten der besprochenen Vasenbilder durchweg Artemis erkennt, selbst dann, wenn sie als Taurika im Rahmen des Satyrspiels mit einer Alopekis geschmückt ist[51]. Zudem macht er darauf aufmerksam, dass die phrygische Mütze auch von Männern getragen werden kann, wenn sie als Nicht-Griechen gekennzeichnet werden sollen, und dass diese Kopfbedeckung in ihrer gezackten Form seit dem späten 5. Jh. v. Chr. zur Tracht des Herrschers gehört[52].

Artemis und ihre traditionell enge Beziehung zum Löwen

“Da dich …zur Löwin Zeus gemacht” heißt es bei Homer, Il. 21, 483. Aischylos, Agam.140, nennt sie die Gottheit, die Löwen zittern macht. Pindar sagt in dem für die Thebaner verfassten Dithyrambos:

“Sie aber schreitet auf leichten Sohlen einher,

Artemis, die ihre heimlichen Gründe verließ und in bukolischer Lust

für Bromios[53] anschirrt’ die Brut der reißenden Leuen…”[54];und Pausanias IX, 17. 2 berichtet vom steinernen Löwen vor dem Tempel der Artemis Eukleia in Theben.

Zu den archäologischen Zeugnissen außerhalb Westgriechenlandsmüssen wenige Stichworte genügen: Artemis-Hekate als Herrin der Tiere auf einer großen böotischen Amphora; Artemis mit Löwenfell aus einem Löwenrachen herausschauend, mit gespanntem Bogen, das Gesicht weiß bemalt und mit “weiblichem” Auge; als Potnia Theron mit Hirsch und Löwen auf dem Klitias-Krater in Florenz; Perirrhanterion aus Samos in Berlin, um 650 v. Chr., mit der “dreigestaltigen Artemis-Hekate als Löwenbezwingerin”[55]; Terrakotta-Statuetten der Artemis als Löwen-Herrin aus Korfu[56].

Funde aus dem Heiligtum der Artemis Orthia in Sparta, der Mutterstadt von Tarent: Terrakottafiguren hoheitsvoller Frauen, vor denen sich Löwen aufrichten[57]. Kleinformatige lakonische Bleigruppen mit geflügelten Frauen und gebändigten Löwen[58] erinnern an entsprechende, ebenfalls in archaischer Zeit entstandene Statuetten aus Metapont[59]. In Sizilien wurde die Verbindung von Artemis mit dem Löwen ebenfalls thematisiert[60]. Aus Calvi in Kampanien[61] kommt die ungewöhnliche Darstellung einer vierfach geflügelten Artemis mit zwei antithetisch aufgerichteten Löwen. Die beiden unter dem Peplos-Überschlag hervortretenden Flügel sind zur Stütze für die Hinterbeine der Tiere geworden. Während die Löwen der Herrin eine Vorderpranke an die Schulter legen, hält diese die jeweils andere Vorderpfote in erhobenen Händen. Das Relief verbindet eine in Kampanien beliebte und verbreitete Form tönerner Architekturplastik mit der Ikonographie der archaischen Potnia Theron und den stilistischen Merkmalen des 1. Jhs. v. Chr.[62].

Löwenkappen als Kopfschmuck nicht-göttlicher anthropomorpher Wesen

Von allen Göttern ist es nur die Italische Artemis, die eine Kopfbedeckung aus Löwenfell trägt (Abb. 1. 3); aber die einzige Gestalt mit einer derartigen Mütze ist sie nicht. Seit Anfang des 4. Jhs. v. Chr. werden in Großgriechenland auch nicht-göttliche, übermenschliche Wesen und sogar gewisse Sterbliche mit einem gleichartigen Kopfschmuck ausgezeichnet[63]. Ohne die Vermittlung durch spitze Mützen zieren Löwengesichter die Köpfe dämonischer Gestalten. An den Seiten treten kleine gebogene Flügel aus dem Lockenhaar hervor[64] (Abb. 4). Dieser Typus von Terrakotta-Antefixen wurde im Tarent des 4. Jhs. v. Chr. besonders häufig reproduziert.

Abb. 4: Tarentiner Antefix in Basel, ca. 325 v. Chr.

Nach Herdejürgen 1983, 51 Abb. 5

Zu den Eigenarten Tarentiner Koroplastik gehören auch die Darstellungen sterblicher Männer mit Löwenkappen (Abb. 5). Als Angehörige einer höheren Gesellschaftsschicht heben sich die Honoratioren der Stadt mit anspruchsvollen Attributen deutlich vom schlichten Bürger ab, vor allem wenn sie sich als Teilnehmer am Bankett auf Klinen lagern. Tänien und Rosetten an der ausgefallenen Kopfbedeckung unterstreichen ihre enge Vertrautheit mit der elitären Welt des Symposions[65].

Abb. 5: Bärtiger Symposiast mit Löwenfellmütze

Nach Herdejürgen 1982, 57 Nr. 133

Die Italische Artemis und ihre Kappen

Die Bandbreite der von Artemis getragenen Mützen reicht von “spitz” bis “phrygisch”. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Kappenarten gibt Hinweise auf Typen, Varianten und Stilisierungen[66].

Eine Lücke schließt sich

Die beachtliche Lücke, die zwischen den archaischen Darstellungen der Löwenherrin einerseits und den Löwenfellkappen des 5./4. Jhs. v. Chr. andererseits zu klaffen schien, hatte dazu beigetragen, im Auftreten der phrygischen Mütze mit Löwenfell-Überzug einen Beleg für das “Erscheinen” der thrakischen Bendis auf italischem Boden zu sehen[67]. Nur fehlt, wie mehrfach festzustellen war, hierfür die Bestätigung[68]. Aus den Grabungsergebnissen in der Umgebung von Metapont geht indessen eine Kontinuität der Artemis-Verehrung zwischen dem 6. und dem 4. Jh. v. Chr. hervor[69]. Eine im 4. Jh. v. Chr. entstandene Artemis-Statuette aus Tarent mit Löwenfellkappe und Bogen reflektiert das Potnia Theron-Motiv: an der linken Flanke der Göttin sitzt ein kleines vierfüßiges Tier (Hirschkalb?), ein anderes zu ihrer Rechten am Saum des Gewandes[70]. Ähnliches zeigt eine im 5. Jh. v. Chr. in Tarent geschaffene Statuette. “Die fast zärtliche Art, mit der sie [Artemis] den Panther gegen sich andrückt und dazu den Hirsch im Arm hält”, weist sie ebenso als Schützerin und Hegerin vor allem der kleinen Tiere aus wie als deren Herrscherin[71]. An einer anderen aus Tarent stammenden Artemisfigur mit Löwenfellkappe, Nebris und Bogen springen zwei kleine Vierfüßler empor. Von der Kline, auf der die Göttin lagere, ist nicht viel erhalten. R. A. Lunsingh Scheurleer beschreibt ein Polster, das den linken Arm stütze[72]. Auch die von C. W. Lunsingh Scheurleer vorgeschlagene Deutung der Unterlage (?) als Felsen, auf dem die Göttin sitze, wäre motivisch sehr ungewöhnlich[73].

Artemis Bendis in Italien?

Fragt man nun nach dem Grund der ebenso beliebten wie im Fall der Italischen Göttin mit Löwenfellkappe irreführenden Namens-Verbindung “Artemis Bendis”[74], so bleibt abgesehen von unkritischen Übernahmen aus früheren Publikationen immer ein und dieselbe Antwort: die Jägerinnen-Tracht in Kombination mit der phrygischen Mütze. Dabei wird der Löwenfell-Überzug, bei dem es sich um ein unabdingbares Detail, geradezu um das ‘Leitmotiv’ in der Ikonographie der Artemis Italica, handelt, geflissentlich übersehen.

Die Löwenfellkappe ist aber nicht nur Ausdruck einer ganz eigenständigen großgriechischen Artemisvorstellung[75], sondern – wie die Tarentiner Symposiasten mit gleichartigen Kopfbedeckungen zeigen – m. E. auch ein Merkmal spezifisch großgriechischer Ikonographie. Mag also die Namensverbindung “Artemis Bendis” für Attika und benachbarte griechische Landschaften hingehen[76], so muss sie im Hinblick auf die Italische Göttin mit der Löwenkappe schlicht als abwegig bezeichnet werden.

Abgekürzt zitierte Literatur und Abbildungsnachweis:

Anzenberger 2001: U. Anzenberger, Artemis-Bendis. Kult und Votive in Griechenland und der Magna Graecia, Diplomarbeit Innsbruck 2001

Baldassare 1996: I. Baldassare, Materiali tarantini nel Museo di Napoli, in: I Greci in Occidente (Napoli 1996) 95-97

A. Bergamasco, Artemide-Bendis in Magna Grecia: Storia e iconografia di una Dea venuta dalla Tracia, in: D. Morandi Bonacossi – E. Rova – F. Veronese – P. Zanovello (Hrsg.), Tra Oriente e Occidente. Studi in onore di Elena Di Filippo Balestrazzi (Padova 2006) 135-152

Borriello 1996: M. Borriello, L’Apulia. Taranto. Catalogo, in: I Greci in Occidente. La Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli (Napoli 1996) 98-107

Caporusso 1975: D. Caporusso, Coroplastica arcaica e classica nelle civiche raccolte archeologiche di Milano. Magna Grecia, Sicilia, e Sardegna (Milano 1975)

Cipriani 1996: M. Cipriani, Poseidonia tra VI e IV secolo a. C., in: I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia (Napoli 1996) 207-214

Curti 1989: E. Curti, Il culto d’Artemis-Bendis ad Eraclea, in: Studi su Siris-Eraclea (Roma 1989) 23-30 Taf. 1-5, 1

De Juliis 1982: E. de Juliis, L’attività archeologica in Puglia, in: G. Pugliese Carratelli (Hrsg.), Megale Hellas nome e immagine, Atti del ventunesimo Convento di Studi sulla Magna Grecia Taranto, 25 Ottobre 1981, (1982) 293-303

Dawkins 1929: R. M. Dawkins (Hrsg.), The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta (London 1929)

Deoudi 2003-2004: M. Deoudi, Bendis und die Nymphen, Orpheus, Journal of Indo-European and Thracian Studies 13-14, 2003-2004, 45-54

Deoudi 2010: M. Deoudi, Die thrakische Jägerin. Römische Steindenkmäler aus Macedonia und Thracia (Ruhpolding 2010)

Deoudi 2015: M. Deoudi, Bendis in Kleinasien, in: A. Muller – E Laflı (Hrsg.), Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine (Villeneuve d’Ascq 2015) 49-59

Farrell 1907/08: J. Farrell, Laconia. Excavations at Sparta, 1908. Archaic Terracottas from the Sanctuary of Orthia, BSA 14, 1907-1908

Franke 1983: P. R. Franke, Albanien im Altertum, AntW 14, Sondernummer 1983, 11-65

Frizzi 1996: U. Frizzi, Artemis Bendis im Demeter-Heilgtum von Herakleia, in: B. Otto (Hrsg.), Herakleia in Lukanien und das Quellheiligtum der Demeter (Innsbruck 1996) 153-156

Goette – Hammerstedt 2004: H. R. Goette – J. Hammerschmidt, Das antike Athen. Ein literarischer Stadtführer (München 2004) 95. 280-282

Hamdorf 2014: F. W. Hamdorf, Die figürlichen Terrakotten der Staatlichen Antikensammlungen München 1(Lindenberg im Allgäu 2014)

Harden 1927: D. B. Harden, A series of Terracottas representing Artemis, found at Tarentum, JHS 47, 1927, 93-101

P. Hartwig, Bendis. Eine archäologische Untersuchung (Leipzig – Berlin 1897)

Herdejürgen 1982: H. Herdejürgen, Tarentinische Terrakotten, in: E. Berger (Hrsg.), Antike Kunstwerke aus der Sammlung Ludwig II Terrakotten und Bronzen (Basel-Mainz 1982) 19-110 Abb. 5

Herdejürgen 1983: H. Herdejürgen, Zur Deutung einiger Tarentinischer Terrakotten, AA 1983, 45-55 (Artemis und Medusen) hier S. 50 Abb. 4

Hübinger – Menninger 2007: U. Hübinger – M. Menninger, Terrakotten der Westgriechen im Akademischen Kunstmuseum der Universität Bonn (Rahden/Westf. 2007)

Iacobone 1988: C. Iacobone, Le stipi votive di Taranto (Roma 1988)

Karageorghis 1977: V. Karageorghis, A “favissa” at Kakopetria, RDAC 1977, 178-201 Abb. 2

Kekulé 1884: R. Kekulé, Die Terracotten von Sicilien (Berlin und Stuttgart 1884)

Kotera 1986: E. Kotera, Artemis Bendis, in: P. C. Bol – E. Kotera, Antike Bildwerke aus Terrakotta. Liebieghaus- Frankfurt am Main (Melsungen 1986) 96-98

Lechat 1891: H. Lechat, Terres cuites de Corcyre, BCH 5-6, 1891, 1-111

Letta 1968: C. Letta, Le terrecotte tarantine di “Artemis-Bendis”, MemLinc 23, 1968, 305-314

Letta 1971: C. Letta, Piccola coroplastica metapontina (Napoli 1971)

LIMC I (1984) 752 Nr. 919. 921. 925 a. 928. 931. 934 Taf. 515 f. s. v. Artemis (L.Kahil)

LIMC III 1986: LIMC III (1986) 95-97 Taf. 73 f. s. v. Bendis (Z. Gočeva – D. Popov)

LIMC IV (1988) 734 Nr. 5 Taf. 444. S. 447 Nr. 39 Taf. 447. S. 737 Nr. 60 Taf. 449 s. v. Herakles (J. Boardman)

Lippolis 1982: E. Lippolis, Le testimonianze del culto in Taranto greca, in: Taras II, 1, 1982, 81-135

Lippolis – Garraffo – Nafissi 1995: E. Lippolis – S. Garraffo – M. Nafissi, Taranto. Culti Greci in Occidente (Taranto 1995)

Lo Porto 1961: F. G. Lo Porto, Ricerche archeologiche in Heraclea di Lucania, BdA 46, 1961, 133-282

Lulof 2007: P. S. Lulof, Architectural Terracottas in the Allard Pierson Museum Amsterdam (Alkmaar 2007)

Lunsingh Scheurleer 1932: C. W. Lunsingh Scheurleer, Die Göttin Bendis in Tarent? AA 1932, 314-334 Abb. 3

Lunsingh Scheurleer 1986: R. A. Lunsingh Scheurleer, Grieken in het klein (Amsterdam 1986) 71 f. Abb. 72. 73

Martini 2003: W. Martini, Sachwörterbuch der Klassischen Archäologie (Stuttgart 2003)

Mattioli 1996: B. Mattioli, Artemis Bendis con beretto frigio, in: I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia (Napoli 1996) 204 f. Abb. 154

Muller – Aubry 2016: A. Muller – Chr. Aubry, Le projet COPCor: Corpus des outils de production des coroplathes grecs, in: A. Muller – E. Laflı (Hrsg.), Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine 1, BCH Suppl. 54 (Athènes 2016) 85-91

Neutsch 1967: B. Neutsch, Archäologische Forschungen in Lukanien II. Herakleiastudien, RM Ergh. 11 (Heidelberg 1967)

Nilsson 1942: M. P. Nilsson, Bendis in Athen, in: From the Collections of the Ny Carlsberg Glyptothek III (Copenhagen1942) 169-188

Olbrich 1979: G. Olbrich, Archaische Statuetten eines Metapontiner Heiligtums (Roma 1979)

Osanna – Bertesago 2010: M. Osanna – S. M. Bertesago, Artemis nella Magna Grecia: Il caso delle colonie achee, BCH 134, 2010, 440-454

Otto 1996: B. Otto, Herakleia in Lukanien und das Quellheiligtum der Demeter (Innsbruck 1996) 97-111

Pickard-Cambridge 1956: A. W. Pickard-Cambridge, The Theatre of Dionysos in Athens (Oxford 1956)

Poli 2010: N. Poli, Collezione Tarantina del Civico Museo di Storia ed Arte. Coroplastica arcaica e classica (Trieste 2010)

Preka-Alexandri 2016: K. Preka-Alexandri, La Coroplathie de Corcyre: atelier et sanctuaires, in: A. Muller – E. Laflı (Hrsg.), Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine (Athènes 2016) 223-237

Rüdiger 1967: U. Rüdiger, Santa Maria d’Anglona, NSc 1967, 349-351

Schauenburg 1974: K. Schauenburg, Bendis in Unteritalien? JdI 89, 1974, 137-186

Schneider-Herrmann 1959: G. Schneider-Herrmann, Terrakottafiguren der Artemis in Tarent, BaBesch 1959, 55-58

Schürmann 1989: W. Schürmann, Katalog der antiken Terrakotten im Badischen Landesmuseum Karlsruhe (Göteborg 1989)

Simon 31985: E. Simon, Die Götter der Griechen (München 31985)

Simon 2016: E. Simon, Opfernde Götter (Dettelbach 2016)

Stähler 1985: K. Stähler, Apulien. Kulturberührungen in griechischer Zeit. Antiken der Sammlung G.-St. (Münster 1985)

Thompson 1909: M. S. Thompson, The Asiatic or Winged Artemis, JHS 29, 1909, 286-307

Trendall 1989: A. D. Trendall, Red Figure Vases of South Italy and Sicily (London 1989)

Trendelenburg 1898: A. Trendelenburg, Bendis. Das Bendisrelief in Kopenhagen (Berlin 1898) Vafopoulou – Richardson 1981: C. E. Vafopoulou – Richardson, Greek Terracottas (Oxford 1981)

Vafopoulou – Richardson 1991: C. E. Vafopoulou – Richardson, Ancient Greek Terracottas (Oxford 1991)

Wamser-Krasznai 2013: W. Wamser-Krasznai, Für Götter gelagert (Budapest 2013)

Wamser-Krasznai 27.03.2013: Italische Artemis, uni-giessen.terrakotten, Tarentiner Köpfe Abb. 1 und 2 (Bild-Bearbeitung H. Zühlsdorf, Gießen)

Wamser-Krasznai 22018: W. Wamser-Krasznai, Artemis italica, die Göttin mit der Löwenfellkappe, in: dies. Scholien und Spolien (Filderstadt 22018) 39-56

Watzinger 1924: C. Watzinger, Griechische Vasen in Tübingen (Reutlingen 1924)

Wuilleumier 1939: P. Wuilleumier, Tarente des origines a la conquète romaine (Paris 1939)

[1] “Artemis del tipo definito forse erroneamente come Bendis”, Lippolis 1982, 115; Lettta 1968, 306-312; ders. 1972, 122; Schauenburg 1974, 180; Schürmann 1989, 55; R. A. Lunsingh Scheurleer distanziert sich von der Bezeichnung Artemis “Bendis”-Typ durch Verwendung von Anführungszeichen, ders. 1986, 71-73 Abb. 72. 73.

[2] Bergamasco 2006, 135-152; Curti 1989, 23; Frizzi 1996, 153-155; Muller – Aubry 2016, 88 f. 91 Abb. 4-7; Osanna – Bertesago 2010, 451 f.; Poli 2010, 368-386.

[3] “leontê”, Letta 1972, 121-123.

[4] Anzenberger 2001, 120 f.; Schürmann 1989, 54-56. 61 f.

[5] Harden 1927, 93 f. Abb. 1. 2. Der Autor meint wegen der fehlenden Mähne von Löwinnen sprechen zu müssen; dem ist kaum zu folgen, da es sich ja eben nicht um den Skalp, sondern um den oberen Abschnitt des Löwengesichts handelt.

[6] Anzenberger 2001, 17 f., eigentlich ‘Teilmaske’ oder ‘unvollständige Maske’.

[7] Letta 1968, 308.

[8] z. B. LIMC IV (1992) 734 Nr. 5. 11. 12 Taf. 444 f. s. v. Herakles (J. Boardman); Hermary – Mertens 2014, 226-239, Cat. 300-320); Karageorghis 1977, 186 Nr. 54 Taf. 64 f.; ein sehr ähnliches Bild bietet ein Terrakottakopf aus einem Votivdepot in Tarent, von Iacobone als Kopf der Artemis mit Löwenfellkappe ohne phrygische Mütze bezeichnet, dies. 1988, 30 f. Taf. 24 c. Indessen gleicht das Gesicht den bartlosen Männern vom Typ des zyprischen Herakles.

[9] Fragment von einem Dinos des Lydos, um 550/540 v. Chr., Simon 31985, 172. 174 Abb. 157.

[10]Anzenberger 2001, 29 f. Abb. 2-5. 7 f. S. 34 Abb. 16-19; Letta 1968, 309 Taf. 1; Miller-Ammermann 1990, 40 f. Abb. 28; Neutsch 1967, 167 Taf. 28, 2; Rüdiger 1967, 350 f. Abb. 22 a. b. Abb. 23 b. Abb. 24 c.

[11] Letta 1968, 306; C. W. Lunsingh Scheurleer 1932, 315 f. Abb. 2; Osanna – Bertesago 2010, 452 Abb. 10 d.

[12] C. W. Lunsingh Scheurleer 1932, 315 f. Abb. 1 und 2; R. A. Lunsingh Scheurleer 1986, 72 f. Abb. 73.

[13] Reh, Hase, Hund, Panther? Frizzi 1996, 153 f.; Lo Porto 1961, 138 f. Abb. 13; Rüdiger 1967, 350 Abb. 23 b.

[14] Rüdiger 1967, 350 f. Abb. 22 c. 24 a.

[15] Curti 1989, 23 f.; Neutsch 1967, 134-136. 167-169. 191 Abb. 45 Taf. 28; Otto 1996, 97-123; Rüdiger 1967, 351 Abb. 24 d.

[16] In Herakleia z. B. mehr als 2000 und in Santa Maria d’Anglona weitere 1000, Bergamasco 2006, 145-147; Metapont: “numerosi i frammenti”, Letta 1971, 121; Harden 1927, 93; Neutsch 1967, 167 Taf. 28; Rüdiger 1967, 348 f.

[17] Ebenso Bergamasco 2006, 137 Abb. 1 a. b. 141 Abb. 2; Kopf: LIMC II (1984) 691 Nr. 925 Taf. 515 s. v. Artemis (L. Kahil); ebenso Deoudi 2015, 59 Abb. 10 , versehentlich “aus Laurion”.

[18] LIMC II (1984) 771 Nr. 1 Taf. 577 s. v. Artemis in Thracia (A. Fol).

[19] 2./3. Jh. n. Chr.; Deoudi 2010, 139 Nr. S 32 Taf. 36.

[20] Die archäologischen Zeugnisse sind durchweg griechisch, LIMC III 1986, 95-97 Taf. 73 f. s. v. Bendis (Z. Gočeva – D. Popov); DNP 1997, 558; Curti 1989, 24.

[21] Goette – Hammerschmidt 2004, 95. 280 f.; LIMC III (1986) 97 Nr. 8. Im Minendistrikt von Laurion sollen zwei Statuetten der Bendis gefunden worden sein, Hartwig 1897, 16 f.; Nilsson 1942, 170. M. Deoudi, die mir umgehend die Hartwig’sche Arbeit von 1897 mit einer Abbildung der rundplastischen Bendis-Statuette aus Laurion zugänglich machte, bin ich für ihre kollegiale Liebenswürdigkeit zu großem Dank verpflichtet. Dies. 2015, 49-59; Nilsson 1942, 142 f.

[22] Plat. pol. 327 a. b; Xen. hell. II, 4, 11; Bergamasco 2006, 139; Simon 2016, 41.

[23] Xenophon, Hellenika II, 4, 11; Curti 1989, 24. Hinweise auf weitere Kultstätten der Bendis in Griechenland: Deoudi 2010, 53 f.; Hartwig 1897, 2 f.

[24] Watzinger 1924, 59 Taf. 41; CVA Tübingen (5) Taf. 21 f.; Bergamasco 2006, 140 f. Abb. 2; Deoudi 2015, 58 Abb. 3 (nur die Seite mit Themis und Bendis); dies. 2003-2004, 46-51; Simon 2016, 40 f.

[25] Goette – Hammerstaedt 2004, 280 f.

[26] Hartwig 1897, 2; Deoudi 2003/2004, 53 Anm. 19, Scholia in Platonem (vetera) R 327 a.

[27] Attischer Komödiendichter, Zeitgenosse des Aristophanes. Seine “Thrakerinnen” entstanden ca. 442 v. Chr.

[28] Curti 1989, 24. Für Hilfe bei Übersetzungen aus dem Griechischen habe ich G. Bidmon, Butzbach, sehr zu danken..

[29] Hartwig 1897, 3.

[30] LIMC III (1986) 96 f. Nr. 3. 7. 9 Taf. 73 s. v. Bendis (Z. Gočeva – D. Popov).

[31] Letta 1968, 308.

[32] Schauenburg 1974, 184; Curti 1989, 26 f. Taf. 3, 2; Pickard-Cambridge 1956, 86 Abb. 14.

[33] Watzinger 1924, 59 Taf. 41; CVA Tübingen (5) Taf. 21 f.

[34] Deoudi 2010, 58 Abb. 12; “aus Laurion”, dies. 2015, 59 Abb. 9; .”un grand chien de chasse”, Mollard-Besques 1954, 89 Nr. C 39 Taf. 62; “un jeune cerf”, LIMC II (1984) 690 f. Nr. 921 Taf. 515 s. v. “Artemis du type dit Bendis” (L. Kahil); Winter 2, 163, 3 b. “Aus Tanagra”, irrtümlich:”das Fell auf der linken Schulter geknüpft”. Eine enge Parallele in London, angeblich aus Korinth, wurde von Higgins wegen seiner Tonfarbe für attisch gehalten[34]. Die Gruppen unterscheiden sich kaum von einander. Das Tier wendet sich jeweils nach außen. Die Plinthe der Pariser Ausfertigung ist profiliert. Beide Gruppen dürften von derselben Matrize abhängen. Ähnlich ein Exemplar in Frankfurt am Main, das ebenfalls aus Korinth stammen soll. Hier steht Artemis mit einer Schale in der rechten Hand auf einer höheren rechteckigen Plinthe. Der neben ihr sitzende Hund wendet sich der Göttin zu.

[35] Watzinger 1924, 59 Taf. 41; CVA Tübingen (5) Taf. 21 f.

[36] Der Skyphos entstand Ende des 5. Jhs. v. Chr., Simon a. O. 40 f.

[37] LIMC III 1986, 96 Nr. 3. 4.

[38] Hartwig 1897, 4-15 Taf. 1 und 2; LIMC III (1986) 96 f. Nr. 3. 4. 7 Taf. 73 s. v. Bendis (Z. Gočeva – D. Popov).

[39] Neutsch 1967, 167 f. Taf. 28, 1. 2; Rüdiger 1967, 350 Abb. 23 b.

[40] Ein kleiner Vierfüßler an der linken Flanke, ein anderer am Gewandsaum rechts, De Juliis 1982, 295 Taf. 47 a und b; Lippolis – Garaffo – Naffissi 1995, 59 f. Taf. 19, 4; C. W. Lunsing Scheurleer 1932, 315 f. Abb. 1, unser Bild 3.

[41] Letta 1968, 306. 315 Taf. 1..

[42] Tarent: Harden 1927, 96; Lippolis – Garraffo – Nafissi 1995, 174-177 Taf. 48. Herakleia: Lo Porto 1961, 138-140 Abb. 14. 15. Metapont: Olbrich 1979, 80 f. 85; Simon 31985, 154.

[43] Curti 1989, 29; Letta 1968, 311; Lippolis 1982, 114 Anm. 130; Schauenburg 1974, 178.

[44] Letta 19 68, 308 f.; Wuilleumier 1939, 484.

[45] C. W. Lunsingh Scheurleer 1932, 327-331; danach z. B. Schneider-Herrmann 1970, 53 f.

[46] Rüdiger 1967, 351.

[47] Schauenburg 1974, 181-186.

[48] Ders. a. O. 185; Hartwig 1897, 6 f. Abb. 1.

[49] Schauenburg 1974, 148 Abb.13: kurzes Gewand, hohe Stiefel, gezackte phrygische Mütze, zwei Speere; S. 149 Abb. 14: mit einfacher phrygischer Mütze; S. 159 Abb. 28: im langen geschürzten Gewand und mit hoher spitzer, ornamentierter Mütze, Schild und zwei Speeren; S. 170 Abb. 41: mit kurzem Gewand und Sandalen, zwei Speeren und kegelförmiger Mütze, S. 175 Abb. 44: in kurzem Gewand, Mantel und hohen Stiefeln mit zwei Speeren, Mütze mit Laschen und hoher nach hinten gebogener Spitze, vor dem sitzenden Kithara spielenden Orpheus, der eine Kappe mit nach vorn fallender Spitze trägt. Zweite weibliche Figur in ähnlicher Kleidung; S. 177 Abb. 45; geflügeltes weibliches Wesen mit phrygischer Mütze und ähnlicher Kleidung, Thymiaterion; S. 182 Abb. 46: Speer, kurzes Gewand, nackte Beine, gezackte phrygische Mütze; 182 Abb. 47: zwei Speere, kurzes Gewand, phrygische Mütze.

[50] Schauenburg a. O. 184.

[51] Curti 1989, 26 f. Taf. 3, 2; Letta 1968, 309; Schauenburg ebenda.

[52] Dareios, Volutenkrater in Neapel, Trendall 1989, 89 Abb. 203..

[53] = Dionysos.

[54] Simon 2016, 86 f.

[55] Simon 31985, 172 Abb. 157. S. 159 Abb. 144; S. 151 Abb. 139. S. 172 Abb. 157; S. 169 f. Abb. 153; S. 158 f. Abb. 144.

[56] Lechat 1891, 25 Taf. 2,2 und S. 66 Nr. 64 Taf. 2,4 mit hängendem Löwen, der den Kopf zurückwendet; Dawkins 1929, 149 Abb. 108 Taf. 32, 1-3; Preka-Alexandri 2016, 229. 234 Abb 8.

[57] Farrell 1907/08, 63 Abb. 6 a. b; Preka-Alexandri 2016, 234 Abb. 7. 8.

[58] Dawkins 1929, 260 f. Abb. 119-121. 149 Abb. 108 Taf. 69; Thompson 1909, 293 f. Abb. 10.11.

[59] Metapont, eine achäische Gründung in unmittelbarer Nähe von Tarent, Olbrich 1979, 79 f. B 54 b Taf. 44; A 125 Taf. 31. S. 76 A 122 Taf. 29; zur stilistischen koinè der Achäer s. Croissant in: E. Greco (Hrsg.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei d’Occidente, Coll. Paestum Fevrier 2001 (2002) 397-413.

[60] Terrakottafigur einer Artemis, die ihre rechte Hand auf den Kopf eines Löwen legt, Kekulé 1884, 66 f. Taf. 24, 3; Ferner Harden 1927, 97 f. 100 f.; Lippolis – Garaffo – Nafissi 1995, 174-177.

[61] Vafopoulou – Richardson 1981, 42 Abb. 45; dies. 1991, 55 Abb. 66..

[62] s. die Form der langen, eng gewundenen Korkenzieherlocken auf den Schultern der Göttin.

[63] Letta 1971, 122 f. mit Anm. 378 f.

[64] Borriello 1996, 106 f. Abb. 9.76; Letta 1968, 307; Lulof 2007, 58-61 Nr.58-61 Taf. 18 f. und Farbtaf. V c; Herdejürgen 1982, 111 f. 132-135 Abb. 176. 177; dies. 1983, 48-55 Abb. 5; Schauenburg 1974, 179.

[65] ähnlich Hamdorf 2014, 274 Abb. D 384; Hübinger – Menninger 2007, 136 f. Abb. 64; ferner Sammlung Lunsingh Scheurleer und Vergleichsstück aus Berlin, Antiquarium, ders. 1932, 330-334 Abb. 10. 13; Wamser-Krasznai 2013, 119.

[66] s. Wamser-Krasznai 22018, 49 f.

[67] Ein Typus ohne Vorläufer, bei dem es sich schlicht um eine Neu-Erscheinung handele, Bergamasco 2006, 136. 143; “Bendis è stata importata a Taranto …nel 404 av. Cr.”, Rüdiger 1967, 351.

[68] Schauenburg 1974, 178. Letta 1971, 122-124 Anm. 375; Lippolis 1982, 114 Anm. 130.

[69] Osanna – Bertesago 2010, 448-453 Abb. 8-10.

[70] De Juliis 1982, 295 Taf. 47 a.

[71] Schneider-Herrmann 1959, 55-57.

[72] “Aanliggende” = gelagerte Artemis, R. A. Lunsingh Scheurleer 1986, 71 f. Abb. 72. ; G. Jurriaans-Helle, Amsterdam, der ich für ihre freundliche Information zu großem Dank verplichtet bin, mahnt bis zum Auftreten einer vollständiger erhaltenen Parallele mit Recht zur Vorsicht.

[73] Ders. 1932, 319 f. Abb. 6; ebenso LIMC II, 1 (1984) 692 Nr. 933 s. v. Artemis (L. Kahil); G. Jurriaans-Helle, Amsterdam, der ich für ihre freundliche Information zu großem Dank verplichtet bin, mahnt bis zum Auftreten einer vollständiger erhaltenen Parallele mit Recht zur Vorsicht.

[74] A. Muller – Chr. Aubry 2016, 88 f. 91 Abb. 4-7; Poli 2010, 368-387 Abb. 619-687; Bergamasco 2006, 135-152.

[75] Stähler 1985, 96 f. Taf. 44 d.

[76] s. auch “Bendis in Kleinasien”, Deoudi 2015, 49-59.

-

Tagebuch

Was mir mein Freund, das Papierwesen, riet

Auf dem Weg von der S-Bahn zu meiner Praxis komme ich an einem Straßenantiquariat vorbei. Jedes Buch, egal wie alt, wie neu, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, wie gut erhalten oder weniger gut, kostet 1 Euro. Eine unendliche Versuchung für mich, aber zudem noch eine unendlich viel größere Bereicherung und … ich habe immer Geschenke parat. Heute fiel mein Blick auf den Anfang eines Titels, doch bevor ich ihn rausnehmen konnte, oder es, das Buch, sah ich ein anderes schönes Bild: die Sixtinische Kapelle. Ich nahm es, fing an zu lesen im Klappentext. Natürlich machte es mich neugierig, ich bin verführbar. Ich wollte aber auch das andere Buch anschauen. Da hörte ich wieder, ohne zu hören, es war mehr ein Gefühl, das ich grade hörte, dieses unangenehme Kreischen. Ich wusste, das ist jetzt ein Elementarwesen, ein Gnom oder ähnliches. Nein, es war mein Papierwesen. Es sagte: „Kauf beide, nimm beide mit!“ Ich zögerte einen Moment, guckte mir inzwischen das andere an, es war ein Thriller, ich wollte es zurücklegen. Es sagte: „Lies weiter.“ Ich las weiter. Da geht es darum: eine junge Schülerin, die Wahnideen hat und mit Wahnideen kämpft und in denen lebt. Also sozusagen Fachliteratur. Und dann wusste ich nicht, nehm ich nun den Roman über die Sixtinische Madonna und irgendeine obskure Geliebte eines Papstes? Da sagte das Papierwesen wieder: „Nimm es mit, leg es hin, dann lesen wir es. Und wenn wir es gelesen haben, sagen wir dir, welche Seiten wichtig sind. Und die liest du dann und dann weißt du, ob du es lesen musst, willst oder sollst. Du musst nur ab und zu das Buch in die Hand nehmen und darüber meditieren, dann können wir dir leichter sagen die Seiten, die du lesen musst. Das vergisst du immer. Und das ist dann so mühsam für uns, bis du endlich kapierst, dass du diese Seite aufschlagen sollst.“ Aha, ich hatte viel gelernt. Ich fing an, darüber nachzudenken. Da fiel mir ein: Ich stehe mit meinem Hund und zwei Gepäckstücken mitten auf der Straße, ich muss jetzt die 2 Euro einwerfen und gehen. Und als ich ging, sagte ich in Gedanken zu dem lieben Freund, ob er mir nicht gleich sagen könne, was am Buch für mich gut sei. „Nein, wir müssen es gelesen haben.“ „Okay, versteh ich. Ja aber dann könnt ihr mir doch sagen…“ „Nein. Wir lieben andere Bücher als du.“ Aha. Und dann hörte ich eine gesetztere, ruhigere Stimme, während das jetzige wie ein Kind klang, könnte das sein Vater gewesen sein? Diese Stimme sagte: „Wir brauchen andere Bücher für unsere Entwicklung als du.“ Ist das nicht schön gesagt? Das werde ich jetzt immer sagen, wenn sich so ein Oberlehrer-Besserwisser empört, dass – weiß nicht – Schwiegertochter, Schwiegermutter oder wer auch immer, natürlich ein weibliches Wesen, solche „Schundliteratur“ liest, dann werde ich lächelnd zu ihm sagen: „Es liest halt jeder Mensch das, was er gerade für seine Entwicklung braucht.“

Dankeschön, ihr Papierwesen.

07.07.2020

-

The JUDGE LION

In those remote times, in the great forest, the animals declared an elderly lion to be a judge. In the quarrels the Lion gives the judgment and passes the sentence. The sentence is always the same. The loser receives twenty hits on his butt, from the Lion himself.

Once, one donkey sighted a lawn and started to eat the grass. One wolf passing, approached to the donkey and said.: “Why do you eat this dried grass? The donkey replied, that the grass was greenish and continued to eat. The wolf continued to repeat, that the grass was dry. The donkey didn’t change his opinion. So, they came to an argument.

Consequently, they decided to ask the Judge Lion for his ruling. The verdict was: “This grass is partly dry and partly yellowish, and the donkey is the loser. However, the Lion started to strike the wolf. Between two strikes the wolf asked: “Why me? ». And the Lion gave of the Judge’ teaching:

Never, ever try to persuade a donkey.

Dr. med. André Simon © Copyright

Übersetzung von Dietrich Weller

Richter Löwe

In alten Zeiten im großen Wald ernannten die Tiere einen älteren Löwen zum Richter. Bei Streitereien gibt der Löwe sein Urteilung ab und bestimmt die Strafe. Die Strafe ist immer gleich: Der Verlierer erhält vom Löwen selbst zwanzig Schläge auf sein Hinterteil.

Einmal erblickte ein Esel einen Rasen und begann, das Gras zu fressen. Ein vorbeikommender Wolf näherte sich dem Esel und sagte: „Warum frisst du das vertrocknete Gras?“ Der Esel antwortete, das Gras sei grünlich und fraß weiter. Der Wolf wiederholte immer wieder, das Gras sei trocken. Der Esel änderte seine Meinung nicht. So kam es zu einem Streit.

Schließlich entschieden sie, Richter Löwe um sein Urteil zu bitten. Der Richterspruch lautete: Dieses Gras ist teils trocken und teils gelblich, und der Esel ist der Verlierer.“

Aber der Löwe begann, den Wolf zu schlagen. Zwischen zwei Schlägen fragte der Wolf: „Warum mich?“. – Und der Löwe erteilte eine richterliche Belehrung: „Versuche nie, niemals einen Esel zu überreden.“

-

Der Taubensee*

(1.9.2019)

für Heidi

Wunderbare Wesen unserer Zeit

beratschlagen auf beiden Seiten des Wanderpfades

diese grünen Kleider der Baumstümpfe und der Berghänge

diese farbenfrohen Fahnen der Felsen

Vielgestaltige grüne Blätter

manche kreisförmig rotbraun oder gelb verziert

weisen feinste Inschriften auf

bedeutende Botschaften für Behutsam-Betrachtende

Bekannte und unbekannte Wegbegleiter

lehren beharrlich

das Leben zu begreifen

das Dasein zu ehren֎֎֎

* Der Taubensee bei Ramsau

-

Ich stehe am Ufer der Stepenitz und schaue in das leicht getrübte Wasser. Eben noch war ich am neuen Kreisverkehr vorbei gekommen. Nun sind wir also mit zwei Kreisen ausgestattet. Als Kreisstadt eigentlich etwas wenig, hatte ich noch so gedacht. Andererseits reicht das auch wieder aus, es dreht sich ja sowieso oft genug alles im Kreise.

Ich schaue also in das Wasser. Und was sehe ich? Gesichter von lauter Nixen. Welch entzückende Wesen! Nun gucke ich genauer hin. Alle kommen mir bekannt vor. Ja, richtig, es sind die Gesichter meiner früheren Geliebten.

Das waren durchweg erlesene Schönheiten. Ihr Charakter war vom Feinsten, eine tugendhafter als die andere. Und alle aus Perleberg.

Die erste Geliebte, sie trug blonde, lange Haare, Spielte Klavier, war immer voller Hoffnung. Sie erfreute sich am Heute und erwartete neue Freuden im Morgen. Es machte ihr nichts aus, Lasten zu tragen. Durch das Verbreiten von Hoffnung machte sie die Schwachen, auch mich, stark. Sie besaß auch Wagemut und Geduld.

Die zweite Geliebte, sie spielte hervorragend Cello, war von dem Glauben an Liebe erfüllt. Glauben, sagte sie, sei leichter als Denken. Und Liebe, sagte sie, die sich nicht überwinden lässt, überwindet alles. Ein Leben ohne Liebe ist kein Leben. Liebe ist weise gewordene Begierde. Wo Freude wachsen soll, da muß man Liebe säen.

Die dritte Geliebte hatte kurze schwarze Haare und war deutlich älter als ich. Sie spielte Blockflöte und wirkte sehr weise. Ihre Maxime war ein Sprichwort aus Mosambik: Die Weisheit ist wie ein Affenbrotbaum, man kann sie nicht umfassen. Und sie liebte das deutsche Sprichwort: An drei Dingen erkennt man den Weisen: Schweigen, wenn Narren reden. Denken, wenn andere glauben. Handeln, wenn Faule träumen. Und mit gütigem Lächeln sagte sie: Wo einer weise ist, sind zwei glücklich.

Die vierte Geliebte, sie spielte mit Hingabe Querflöte, vertrat vordergründig die Gerechtigkeit, denn wo keine Gerechtigkeit ist, ist kein Friede. Und wo Gewalt Herr ist, da ist Gerechtigkeit Knecht.

Die fünfte Geliebte, sie trug kastanienbraunes Haar und spielte Geige, war tapfer in ihrer Genügsamkeit. Sie meinte, den Mutigen gehöre die Welt. Und wie sagte sie so treffend? Fleiß ist des Glückes rechte Hand, Genügsamkeit die linke.

Die sechste Geliebte hörte gerne klassische Musik und hatte häufig die entsprechenden Partituren dabei, um zu vergleichen, ob das Orchester auch richtig spielte. Sie hielt es besonders mit der Wahrheit. Ehrlich währt am längsten. Aufrichtigkeit überwindet alle Hindernisse.

Die siebente Geliebte, sie hatte ihre Haare an den Schläfen grünlich gefärbt und sang ein wunderbares Alt, übte insbesondere Barmherzigkeit, denn diese ist größer als das Recht. Dabei sei zu differenzieren: Barmherzigkeit gegenüber den Wölfen ist Unrecht gegen die Schafe. Verbunden mit der Barmherzigkeit war bei dieser Frau ihre Friedfertigkeit. Sie ging davon aus, dass ein friedlicher Strom blühende Ufer hat.

Die achte Geliebte, sie spielte Orgel und hatte ihre Haartracht mit kleinen falschen Zöpfchen verschönert. Sie ging davon aus, dass Güte mehr als Gewalt tut. Wer Güte erweist, kann Güte erwarten. Gleichzeitig war diese Frau voller Demut und sagte einmal: Besser demütig gefahren als stolz gegangen.

Dann sah ich, wie sich die Geliebten alle auf der Wiese im Hagen versammelten, ihre Masken vom Gesicht nahmen und darüber schmunzelten, dass ich ihnen all ihre Tugenden geglaubt hatte.

Ah, dachte ich, es ist also nicht alles echt, die Frauen tragen Masken.

Ich ging rasch nach Hause zu meiner Frau und wollte ihr die Maske vom Gesicht reißen. Doch sie trug keine.

-

Was rollt denn da?

Fahrzeuge natürlich, aber auch Lebewesen. Wie sind die im Altertum entstandenen rollenden Objekte zu deuten? Als Spielzeug, Kultgegenstände, Grabbeigaben? Sehen wir uns rollende Statuetten der Antike daraufhin an und versuchen uns selbst eine Meinung zu bilden.

Karren und Wagen sind seit vorgeschichtlicher Zeit mit Hilfe von Rädern beweglich. Auf sie wollen wir hier nicht näher eingehen[1]. Doch es gibt auch Wasserfahrzeuge mit Rädern. Die altertümlichen Raddampfer auf dem Mississippi sind berühmt. Vitruv beschrieb im 1. Jh. v. Chr. das Schaufelrad.

Abb. 1: Räderschiff aus dem römischen Ägypten, 2.-3. Jh. n. Chr.

Nach Andres 2000, 218 f. Kat. Abb. 141Räderschiff:

Die Räder (Abb. 1) symbolisieren einen Wagen, auf dem das Boot gezogen werden konnte; doch aus der Darstellung im Relief lässt sich schließen, dass die Funktion als Fahrzeug nicht beabsichtigt war. Das kleine Schiff hatte eher eine Bedeutung im privaten Kult bzw. im Totenkult, etwa als Medium zur Überfahrt der Sterblichen in die andere Welt. Die Tonfarbe weist in den Fayum, wo ähnliche Terrakotta-Boote in Wandnischen gefunden wurden[2]. Auf einigen der aus dem römischen Ägypten stammenden Vergleichsexemplare befindet sich ein ‘Passagier’, den man mit der jugendlichen Gestalt des Harpokrates (des kleinen Horus) verband. Vielleicht handelt es sich bei der stilisierten Figur am Heck des Räderschiffs (Abb. 1) um eine Anspielung auf diesen Kindgott[3].

Kriegsschiff auf Rädern:

Nach einer Scholie des Eustathios zu Ilias XI, 20 hatte der zyprische König Kinyras einer griechischen Gesandtschaft 50 Schiffe gegen Troia versprochen; davon lief aber nur eines vom Stapel. Die anderen ließ der doppelzüngige Herrscher aus Ton verfertigen und mit tönernen Kriegern bemannen. In einem Terrakotta-Fragment aus Salamis/Zypern, das aus einem Schiffsbug mit Rammsporn und Schild sowie einer Durchbohrung für die Räder besteht, könnte sich dieser Mythos spiegeln[4].

Rollenden Lebewesen wurden viel häufiger tierische Formen als menschliche oder menschenähnliche Gestalt gegeben. In Mesopotamien und in den Ländern am östlichen Mittelmeer stellte man schon seit dem Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. Tiere auf Rädern, vor allem Widder, dar[5]. Auch rollbare Gefäße in Tiergestalt haben eine lange Tradition[6]. Da sie zumeist in Heiligtümern gefunden wurden, liegt es nah, sie mit der Libatio, der Trankspende für eine Gottheit, zu verbinden. Eine einfache Vorrichtung[7] ermöglichte, die Tiergefäße hin und her zu ziehen, bevor man aus ihnen spendete.

Tierfiguren und Gegenstände auf Rädern, mit einer Zugvorrichtung und aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt finden sich bis heute in Kinderzimmern; so lassen entsprechende antike Statuetten ebenfalls fast automatisch an Spielerisches denken[8]. Ist es aber statthaft, von beweglichen Geräten unserer Zeit auf die Situation im Altertum zu schließen? Waren Material und Konstruktion der auf uns gekommenen antiken Figuren robust genug für den bekanntlich oft rauen Umgang von Kindern mit einem Spielgerät?[9]. Allenfalls ein hölzernes Räderpferd aus dem spätantik-frühbyzantinischen Ägypten[10] hätte den kindlichen Spielen widerstehen können.

Anders ist es bei einem Reiter auf Rädern (Abb. 2), der in unmittelbarer Nähe des Aphrodite-Altars von Tamassos/Zypern geborgen wurde. Die aus massivem Kalkstein bestehende Figur ist wegen ihres Gewichts und der Höhe und Länge von jeweils knapp 20 cm kaum als Spielzeug geeignet. Auch der Fundort spricht für einen sakralen Aspekt[11].

Abb. 2: Tamassos/Zypern, Fund-Nr. 485/1975

Nach Buchholz – Nobis 1978, 300 Abb. 7Nicht nur Pferde mit und ohne Reiter[12], auch andere Tierfiguren hat man mit Rädern ausgestattet. Gelegentlich sitzt das Wesen auf einem Sockel, durch den die Achse führt[13].

Vögel:

Woher die Taube auf Rädern stammt (Abb. 3) wissen wir nicht. Zwar ist die Knubbe[14] zum Einfädeln einer Zugschnur durchbohrt, doch eignen sich die tönernen Räder nicht zum häufigen Gebrauch. Auch dieser Statuette kommt wohl eher kultische Bedeutung zu. Nicht zufällig sind Tauben der Göttin Aphrodite heilig.

Abb. 3 Taube auf Rädern, Unteritalien, 4.-3. Jh. v. Chr.

Nach Andres 2000, 132 Kat. Abb. 90Eine vom Rücken schräg nach vorn zur Brust führende Bohrung macht den Wasservogel auf Rädern (Abb. 4) zum Aufhängen geeignet. Vermutlich hingen derartige Vögel (Gesamthöhe 6,8 cm) an den Ästen heiliger Bäume in Kultbezirken unter freiem Himmel. Die Sitte war in der frühen Eisenzeit im Gebiet des südlichen Balkans und in Nordgriechenland heimisch; einen Schwerpunkt gab es in Pherais/Thessalien[15]. Als Amulett scheint der Gegenstand nicht fungiert zu haben; entsprechende Hinweise fehlen.

Abb. 4: Thessalische (?) Bronze, 2. Hälfte des 8. Jhs. v. Chr.

Prähistorische Staatssammlung München, nach Zaalhaas 1996, 72 Abb. 52Rollende anthropomorphe Figuren sind selten. Wir haben wenige Beispiele von Sterblichen, einzelnen dämonischen Wesen und göttlichen Gestalten.

Sterbliche: Krieger-Figuren

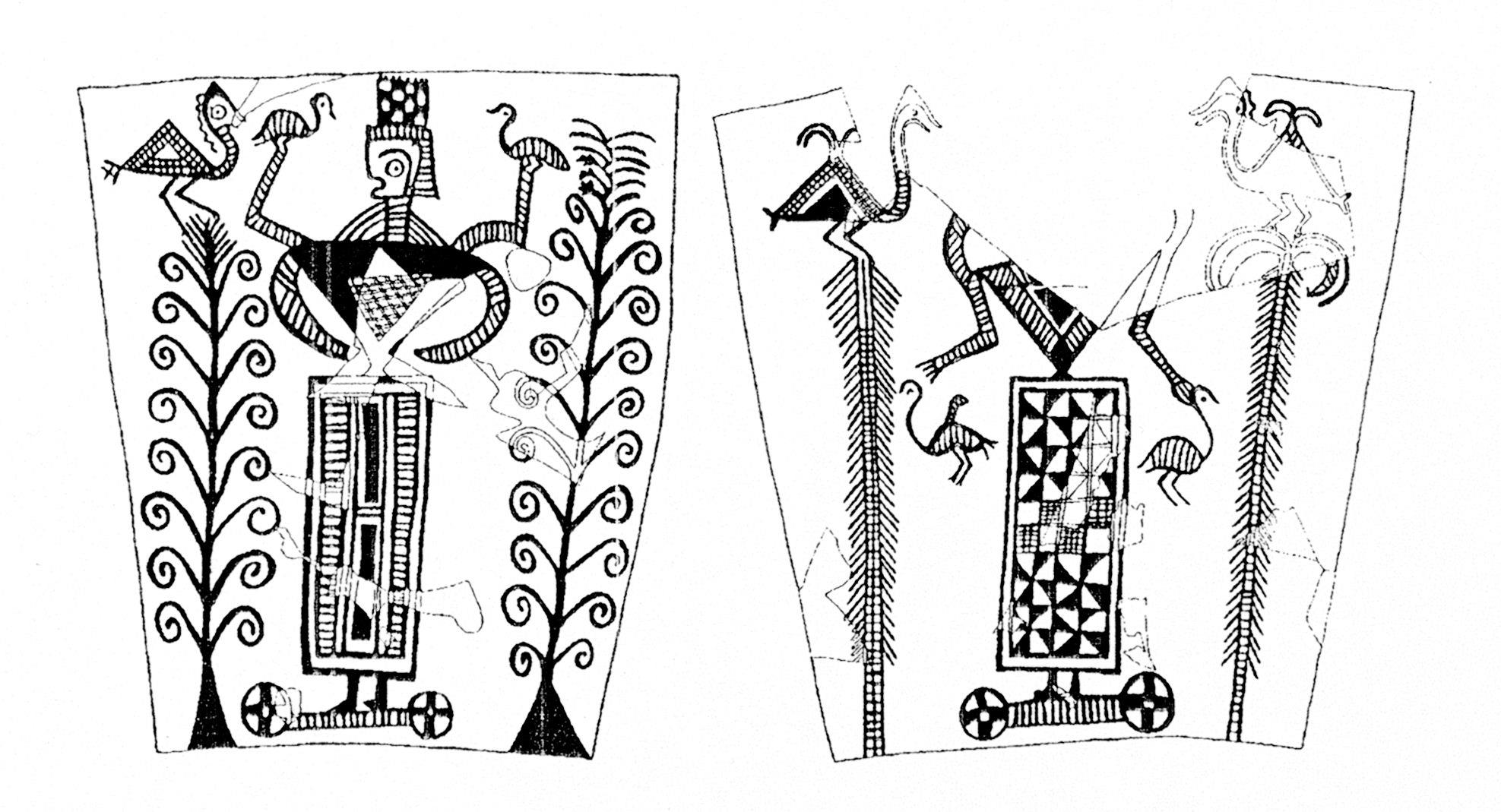

Eine Gruppe von etwa 24 archaischen Terrakotta-Statuetten aus Salamis/Zypern ist durch Bärte als männlich, durch spitze helmartige Kopfbedeckungen und Wangenklappen als kriegerisch ausgewiesen. Die Arme sind angehoben, die Beine durch Räder ersetzt, wobei die Radachse quer durch das untere Ende der offenbar mit einem langen Gewand bekleideten Körper führt[16] (Abb. 5). Der Thorax weist eine weitere, größere, Öffnung auf. Durch diese konnte ein Stab, an dem die Figur “wie ein Spielzeug”[17] zu bewegen war, geschoben werden. Ob derartige Statuetten eine, wie V. Karageorghis meint, zweifache Bedeutung hatten, nämlich als Spielgerät und als Votivgabe im Heiligtum[18], ist allerdings offen.

Abb. 5: Aus Salamis/Zypern, 6. Jh. v. Chr.

Nach V. Karageorghis 1995, 142 f. Taf. 82, 1Dämonische Mischwesen:

In Etrurien entstand bereits im 8. Jh. v. Chr. aus Bronze eine Räucherpfanne auf Rädern. Sie stellt einen geschwänzten, als flaches Deckelgefäß gebildeten Vogelkörper dar, überragt von zwei Hirschköpfen mit langen Hälsen[19].

In der römischen Kaiserzeit fertigte man ein Mischwesen auf vier Rädern an, den Rosshahn, dessen Pferdekörper in einem Hahnenschwanz endet. Auch der Reiter ist eine dämonische Erscheinung[20].

Gottheit:

Aus der Nord-Nekropole von Knossos stammt ein Pithos (großes Vorratsgefäß) mit dem Relief einer weiblichen Naturgottheit, auf einer Platte mit Rollen[21] (Abb.6). Die Vorderseite des Gefäßes zeigt die Göttin mit je einem Vogel in den erhobenen Händen, auf der Rückseite sind die Arme gesenkt. Von den Ästen der flankierenden Bäume wird das Motiv aufgenommen. Handelt es sich um eine Darstellung des Werdens und Vergehens in der Natur?[22]

Abb. 6: Naturgottheit auf Rollen, Pithos aus der Nord-Nekropole von

Knossos. Nach Matthäus 2005, 327 f. Abb. 17Wie wir sehen, fungierten die rollenden Statuetten, so weit wir ihren Fundkontext kennen oder auf ihren Fundort schließen können, in der Antike zumeist als Kultobjekte und Grabbeigaben[23]. Die Verwendung als Amulett ist fraglich. Kinderspielzeug dagegen setzt ein weit widerstandfähigeres Material voraus als Kalkstein oder Terrakotta zu bieten vermögen.

Abgekürzt zitierte Literatur und Bildnachweis:

Andres 2000: M. Andres, Die Antikensammlung. Hessisches Puppenmuseum Hanau-Wilhelmsbad (Hanau 2000) Abb. 1. 3

Bianco – Tagliente 1993: S. Bianco – M. Taglienete, Il Museo Nazionale della Siritide di Policoro (Bari 1993)

Borger 1977: H. Borger, Das Römisch-Germanische Museum Köln (München 1977)

Brouskari 1985: M. Brouskari, The Paul und Alexandra Canellopulos‘ Museum (Athens 1985)

Buchholz 1978: H.-G. Buchholz, Tamassos, Zypern, 1974-1976. 3. Bericht, Archäologischer Anzeiger 1978, 155-230

Buchholz 1980: H.-G. Buchholz, Grabungen in Tamassos und Liste der ausgestellten Stücke, Anhang II in: Schätze aus Zypern. Ausstellung 5. November bis 7. Dezember 1980, Akademisches Kunstmuseum der Universität (Bonn 1980) Nr. 217

Buchholz – Nobis 1976/77: H.-G. Buchholz – G. Nobis, Tierreste aus Tamassos auf Zypern, Acta praehistorica et archaeologica 7/8,1976/77 271- 300 Abb. 2

Buchholz – Untiedt 1996: G.-G. Buchholz – K. Untiedt, Tamassos. Ein antikes Königreich auf Zypern (Jonsered 1996)

Buchholz – Wamser-Krasznai 2017: H.-G. Buchholz – W. Wamser-Krasznai, Tiere – Reiter – Wagen. Aus den Heiligtümern von Tamassos, in: W. Wamser-Krasznai, Streufunde (Filderstadt 2017) 23-26

Cholidis 1989: N. Cholidis, Tiere und tierförmige Gefäße auf Rädern. Gedanken zum Spielzeug im Alten Orient, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 121,1989, 197-220

Crouwel 1985: J. H. Crouwel, Carts in Iron Age Cyprus, RDAC 1985, 203-221

Crouwel 1992: J. H. Crouwel, Chariots and other Wheeled Vehicles in Iron Age Greece (Amsterdam 1992)

Crouwel – Tatton-Brown 1988: J. H. Crouwel – V. Tatton-Brown, Ridden Horses in Iron Age Cyprus, RDAC 1988 II, 77-87 Taf. 24-26

Fittà 1998: M. Fittà, Spiele und Spielzeug in der Antike (Darmstadt 1998)

Guggisberg 1996: M. A. Guggisberg, Frühgriechische Tierkeramik (Mainz 1996)

Karageorghis 2002: V. Karageorghis, Ancient Art from Cyprus in the Collection of George and Nifeli Giabra Pierides (Athen 2002)

Karageorghis 1995: V. Karageorghis, The Coroplastic Art of Ancient Cyprus 4. The Cypro-Archaic Period, Small Male Figurines (Nicosia 1995) Abb. 5

Lembke 2004: K. Lembke, Die Skulpturen aus dem Quellheiligtum von Amrit (Mainz 2004)

Lubsen-Admiraal – Crouwel 1989: St. Lubsen-Admiraal – J. Crouwel, Cyprus & Aphrodite (s’ Gravenhage 1989)

Matthäus 2005: H. Matthäus, Toreutik und Vasenmalerei im früheisenzeitlichen Kreta: Minoisches Erbe, lokale Traditionen und Fremdeinflüsse, in: C. E. Suter – Chr. Uehlinger (Hrsg.), Crafts and Images in Contact. Orbis Biblicus et Orientalis 210 (Fribourg – Göttingen 2005) 291-350 Abb. 6

Th. Monloups, Figurines à roulettes, Salamine de Chypre XII. Les figurines de

terre cuite de tradition archaique (Paris 1984) 151-169

Rühfel 1984: H. Rühfel, Das Kind in der griechischen Kunst (Mainz 1984)

Schefold 1993: K. Schefold, Götter- und Heldensagen der Griechen in der Früh-

und Hocharchaischen Kunst (München 1993)

- Strøm, The Early Sanctuary of the Argive Heraion and its External Relations

(8th.- Early 6th. Cent. BC.) Proceedings of the Danish Institute at Athens I

(Athens 1995) 37-128

- A. Trofimova, Greeks on the Black Sea (Los Angeles 2007)

Ulbrich 2008: A. Ulbrich, Kypris. Heiligtümer und Kulte weiblicher Gottheiten auf Zypern in der kyproarchaischen und kyproklassischen Epoche. Königszeit (Münster 2008)

Vierneisel-Schlörb 1997: B. Vierneisel-Schlörb, Kerameikos 15. Die

Figürlichen Terrakotten I. (München 1997)

Zahlhaas 1996: G. Zahlhaas, Aus Noahs Arche. Tierbilder der Sammlung

Mildenberg aus fünf Jahrtausenden (Mainz 1996) Abb. 4

[1] Z. B. Fragment eines tönernen Wagenmodells aus dem Aphrodite-Heiligtum in Tamassos, Buchholz-Untiedt 1996, 129 Abb. 69 a; Crouwel 1985, 204-212 Taf. 31-34; V. Karageorghis 1995, 121-123 Taf. 73. 74, 1-3..

[2] Andres 2000, 218 f. Kat.-Nr. 141.

[3] LIMC IV (1988) 431 f. Nr. 230 a. d. e. f Taf. 253 f. s. v. Harpokrates (Tram Tan Tin – B. Jaeger – S. Poulin).

[4] Monloups 1984, 158 f. Abb. 601.Taf. 29.

[5] Andres 2000, 33 Kat.-Nr. 10; Cholidis 1989, 204. 215 Abb. 6; Fittà 1998, 74 Abb. 132.

[6] Cholidis 1989, 199.

[7] Eine Öse, durch die man eine Schnur ziehen konnte, oder ein Gefäßhals, um den man ein Band legte, Cholidis 1989, 202.

[8] Andres 2000, 16. 205.

[9] Verneinend: Cholidis 1989, 197-205; ebenso Guggisberg 1996, 299 f. Anm. 1405. 1409. Beispiele für den mehr als rauen Umgang von Kindern mit lebenden Spieltieren: Schildkröte, Fittà 1998, 66 Abb. 105; “Gans-Würger”, Rühfel 1984, 255 Abb. 108.

[10] Andres 2000, 229.

[11] Buchholz – Wamser-Krasznai 2017, 23-26 Bild 7; Terrakottastatuette eines reitenden Kriegers auf Rädern aus dem Quellheiligtum von Amrit, Lembke 2004, 154, Nr. 14 Taf. 3 f.; Reiter auf Räderpferd aus dem Heiligtum von Ayia Irini, Lubsen-Admiraal – Crouwel 1989, 170 f. Nr. 178 Farbtafel 77; zur Wahrscheinlichkeit des sakralen Gebrauchs: Cholidis 1989, 204; “Groupe sacrificiel (?)” Monloup 1984, 157 f. Nr. 599 Taf. 29; attisch-subgeometrisches Räderpferd vom Kerameikos, Athen, Vierneisel-Schlörb 1997, 167 Nr. 526 Taf. 26.

[12] Terrakottafigur eines Reiters auf Rädern, Attika, Brouskari 1985, 24 f.; Borger 1977, 90 Abb. 29; attisch-geometrisches Pferd auf Rädern, Zahlhaas 1996, 121f. 127 Abb. 101 Holzpferd auf Rädern aus Ägypten, 235.

[13] Andres 2000, 46 Nr. 23; Löwe auf Standplatte mit vier Rädern, 203 Nr. 126; ebenso Lasttier, 206 Nr. 127; Widder, Cholidis 1989, 203 f. 207 Abb. 6. 7. 215 Abb. 20-31; Stier, Trofimova 2007, 207 Abb. 106; Tiere auf Rädern in Gräbern der frühen Eisenzeit, Basilicata, Bianco – Tagliente 1993, 56; kleine Ton-Ferkel aus einem Heiligtum von Salamis/Zypern, Monloups 11. 165 Nr. 613. 614 Taf. 30; Maus, Krokodil, Huhn, Fittà 1998, 69 f. Abb. 114. 117.

[14] Andres 2000, 16. 132 Katn Nr. 90.

[15] Zaalhaas 1996, 28. 72 Abb. 52; gleichartige Vogelfiguren aus Bronze ohne Räder, mit prismenförmigem Stempelfuß im argivischen Heraion, Strøm 1995, 62-68 Abb. 26; auf hohem zylindrischem Fuß mit zwei eingeschalteten Kugeln, Brouskari 1985, 27 f.

[16] Monloups 1984, 23. 151-160

[17] “De mouvoir le personnage sur ses roulettes, comme un jouet”, Monloups 1984, 152.

[18] Karageorghis 1995, 142 f. Taf. 82, 1; zur Deutung und zur zypern- bzw. salamis-spezifischen Entstehung der Statuetten v. a. Monloups 1984, 18-23.

[19] Aus der Monterozzi-Nekropole von Tarquinia, Bianchi Bandinelli – Giuliano 1974, 30. 404 Abb. 29.

[20] Reiter im Kapuzenmantel, Telesphoros? Andres 2000, 205 Kat.-Nr. 128; ohne Kopfbedeckung, Fittà, 1998, 74 Abb. 130.

[21] Matthäus 2005, 327 f. Abb. 17; Schefold 1993, 59 Abb. 37 a. b.

[22] Schefold 1993, 59.

[23] Mylonas 2003, 67 und Anm. 52; Senff 1993, 62 und Anm. 51; Andres 2000, 16; Fittà 1998, 70; Cholidis 1989, 197f.; s.; Monloup 1984, 152-157; zur möglicherweise verkürzten Darstellung von Pferd und Wagen durch Pferde mit Rädern, sowie zum trojanischen Pferd auf Rädern: Meyer 2010, 20-22.

-

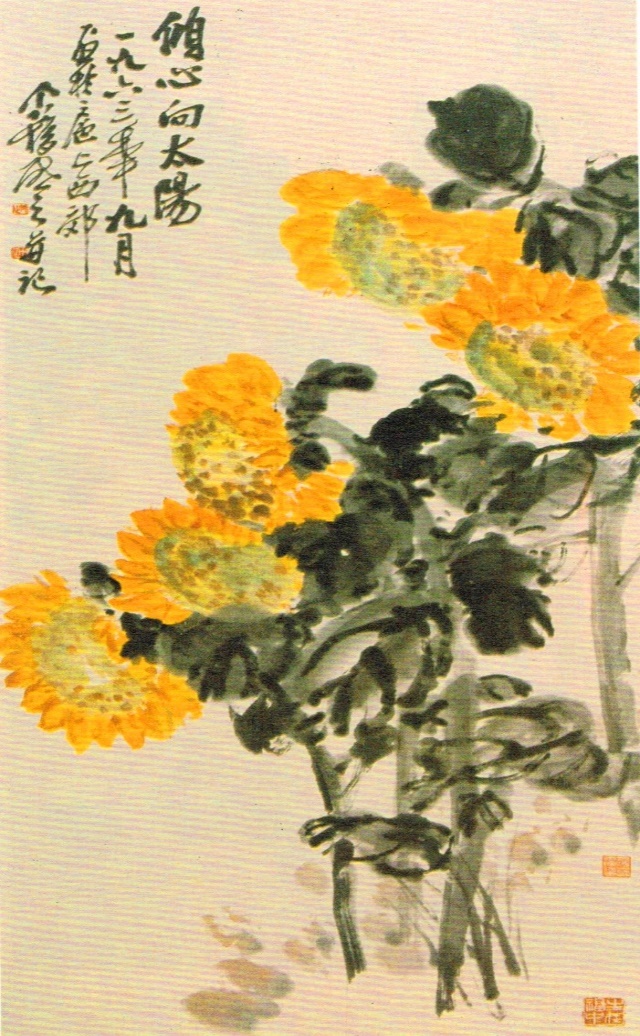

A sunflower-plant or its image associates us with the sun, and even reminds us of a smiling face. The yellow -golden color of petals has a positive influence on our souls and energize our work efficiency. Probably, it is because of its shape and its colors retracing from cheerful bright yellow-gold or happy auburn. In color-mood association studies, yellow is associated with the happy mood and playfulness. The sunflower is symbol of optimism and happiness, prosperity and good luck.

The flowers have a privileged position in the Chinese culture.

Historically, they have served as a significant vehicle of communication. The sunflower symbolize long life, because the most varieties stand in full bloom for months, during the hottest days of summer. It may the Sun, which is perceived to have an enduring life, so the sunflowers turn their“heads” to the Sun seeking out positivity and strength. Through the vibrancy of the yellow or orange petals, sunflower brightens our mood giving us vitality and lasting happiness. Therefore, sunflower should remind us to adjust our lives on positivity and to follow our dreams.

Dr. med. André Simon © Copyright

Übersetzung von Dietrich Weller

Ein Sonnenblumenfeld oder sein Bild verbindet uns geistig mit der Sonne und erinnert uns sogar an ein ähnliches Gesicht. Die gelbgoldenen Blütenblätterfarbe hat einen positiven Einfluss auf unsere Seelen und spendet unserer Arbeit Leistungsfähigkeit.

Wahrscheinlich ist das so, weil seine Form und seine Farben zurückführen auf ein helles Gelbgold oder glückliches Kastanienbraun. In Studien über die Assoziation von Farbstimmung wird gelb in Verbindung gebracht mit glücklicher Stimmung und Verspieltheit. Die Sonnenblume ist das Zeichen für Optimismus und Glücklichsein, Wohlstand und Glück.

Die Blumen haben eine bevorzugte Stellung in der chinesischen Kultur.

Historisch haben sie als wesentliches Mittel zur Verständigung gedient.

Die Sonnenblume kennzeichnet langes Leben, weil die meisten Arten während der heißesten Monate in voller Blüte stehen.

Sie kann die Sonne symbolisieren, die von uns als ewig lebend empfunden wird, deshalb drehen sie ihre Köpfe der Sonne entgegen, um Positivität und Kraft zu erhaschen.

Durch die Ausstrahlung der gelben oder orangen Blütenblätter hellt die Sonnenblume unsere Stimmung auf und schenkt uns Lebenskraft und andauerndes Glücksgefühl. Deshalb sollen Sonnenblumen uns daran z erinnern, unser Leben an das Positive anzupassen und unseren Träumen folgen.

-

Ich muss diesen Gedichten ein paar Worte vorausschicken:

Wegen körperlicher Gründe ist mir das Schreiben schwergefallen (egal, ob von Hand oder am Computer). Ich musste aber meine Gedichte aufschreiben, sonst kann ich die Entwürfe bald selbst nicht mehr lesen… Ich entschloss mich, sie in den Mac zu diktieren und später in mein Gedichtbuch einzufügen.

Dann hätte ich sie auch gleich zum Verschenken…. Ich mache keine Auswahl wie sonst und deshalb sind ein paar einführende Worte

nötig. Manche Gedichte sind in einem Prozess entstanden, der noch nicht abgeschlossen ist, teils ist es ein innerer Erkenntnisprozess, teils gehören die Gedichte in verschiedene Projekte… Deshalb sind sie vielleicht nicht zu verstehen. Wundert Euch also nicht, wenn einige sehr… geheimnisvoll? Kryptisch? Okkult?….

erscheinen. Merkwürdigerweise gefielen sie einigen Freunden ganz besonders. Die Sprache, der Rhythmus, die Bilder wirken auch so… Mir fiel dazu ein Zitat von Paul Celan ein (ich will mich nicht mit ihm vergleichen!). Auf die Bemerkung, dass einige seiner Gedichte schwer verständlich sein, meinte er: Lesen, immer wieder lesen

Unsere Pflicht ist es

Beryll zu werden

wie der Stein

der den Augen

neues Sehen ermöglicht

wie seine Farbe

die Farbe der

im Feuerwasser

im Wasserfeuer

verborgenen RosenWerde Beryll

hilf ihm

das Alphabet zu retten

und sei es auch

nur

ein einziger Laut!

Sage

sprich ihn

singe und tanze ihn forme ihn

mit Händen in der Luft

gestalte ihn

in Farbe und FormDann …

du bist noch

kein Beryll

bist aber sein

Gehilfe geworden12./13.12.2018

Die schwarzen Vögel schlafen noch

Die schwarzen Vögel der Nacht

Die schwarzen Boten des Unheils

wie die Menschen behaupten

Menschen

die ihre Brüder und Schwestern

unter den Tieren nicht mehr kennen

In Wahrheit bewachen sie im Winter

die langsam erwachende Sonne

deshalb siehst du sie

in der Wintermorgendämmerung

nur vereinzelt

die schwarzen Vögel

wissende Freunde von Hund und Mensch- 12. 2018

Heimat

ist kein Ort

Glaube

ist keine Weltanschauung

Glaube

ist die Mutter der Liebe

Liebe erschafft

Heimat- 12. 2018

Dass ich mich opfern kann

ohne mich zu verlieren

dass ich unter den Sternen weile

ohne die Erde zu verlassen

dass ich fest auf Erden stehe

und gleichzeitig hinabtauche

in die Urgründe

der Menschheit

der Erde

ohne zu ertrinken …

Das verdanke ich

dem Schmerz

der mich weckt

warnt

hilft

der mich das Kreuz

spüren lässt

das Kreuz

das ich trage

Nur weiß ich

(noch) nicht:

wessen Kreuz ist es?13.12.2018

Wie einst der

Zungenbaum

in der Tiefe des Meeres

sang

so sangen später

auf den Klippen des Meeres

die Sirenen

Die stummen Fische die

die Lautedes versunkenen Alphabets

verschluckten

wandelten sich

in singende Vögel

die Rettung des verlorenen Alphabets

begann……und irgendwann in Zukunft

kann die neue Welt

auf den Trümmern der alten

entstehen14.12.2018, 17:50 Uhr

Ich habe Rosen

für dich gepflückt

wollte dich erfreuen

dich erinnern

an uralt Vergessenes der Menschheit

Doch du…

hast die Blüten vertrocknen lassen

und aus den Dornen

für mich einen Kranz gewunden

Warum?

Du weißt doch:

nur Freude und Liebe

können Leid lindernDu weißt doch:

es ist ein Ros entsprungen

und auf deinem dunklen Pfad

erstrahlt ein Lichtstrahl

Spürst du nicht

dein Engel begleitet dich

das Tor zum Paradies

ist für dich

nicht mehr bewacht!Das uralte Gewässer aus

Erdenbeginn

funkelt im ersten Sonnenlicht

wie am Morgen

die Perle aus Tau

wie die Tränen deines Kindes

Das Netz

geflochten aus dem dunklen Gespinst

des Grauens unserer Zeit

soll uns nicht mehr verbinden

soll auch dich nicht fesselnGeh

deinen Weg in die andere Welt

Freude und Liebe

werden deine Begleiter sein- 12. 2018, 7:30 Uhr

Antwort auf vegane Missionare

Einst

in einem längst vergangenen Leben

wurden sie als Kind

geschlachtet

aufgegessen

der Hunger

die Angst vor dem Sterben

der anderen

waren zu großHeute…

um sicher zu sein

dass sie niemals und nie

gleiches tun

verzichten sie auf jegliches Fleisch

Wisst ihr nicht

es gibt viele Arten

zum Mörder am Leben

zu werden18.12.2018, 7:45 Uhr

Trugschluss

Wenn du

deine Augen

mit deinen Händen

bedeckst

siehst du nicht mehr

die Welt

doch die Welt

sieht dich immer noch

Doch jetzt

bist du ihr hilflos ausgeliefert18.12.2013

Unterschied

Ich verstecke mich

weil ich nicht Zeuge werden will

(und selbst nicht gesehen werden will)

Ich verstecke mich

hinter einer anderen Erscheinungsform

weil ich so alles besser sehen kann

weil ich Zeuge

werden will18.12.2018

Nach dem Hören der Nachrichten

und der Presseschau im Radio

am Morgen der Wintersonnenwende 2018 fragte ich mich:

Müssen vielleicht heute

in dieser Zeit

hier und an vielen Orten der Welt

so grauenhafte Dinge geschehen

so viele

damit wir erkennen:

die Barmherzigkeit

die Mitmenschlichkeit

lebt immer noch

unter den Menschen

erwacht an dem Geschehen

(oder wird sie erst

in ihm geboren?)

Ein neugeborenes Kind

nicht aus der

eigenen Familie

kann anscheinend

nicht mehr unsere Liebe

Freude

Staunen

erweckenaber das Kind

das unter Trümmern

aus den Armen seiner toten Mutter

lebend geborgen wurde!21.12.2018, 8:20 Uhr

Ich vergesse so vieles

weiß nicht mehr

warum ich den einen Raum

verließ

den anderen betratVermeintlicher Trost sagt:

Du hast zu viel

an das du denken musst

du bist müde

auch du spürst

das AlterIst es wirklich so?

ich ahne

das Eigentliche dahinter:Innehalten

Lauschen

spricht aus dem eigenen Innern

die wieder erwachte Erinnerung

oder wird eine Frage gestellt

der neue Impulse folgen?Vielleicht treten beide

in herzlicher Umarmung

vereint

in mein BewusstseinJetzt

in deinem Alter

erinnert die Vielzahl deiner

Pläne Pflichten Wünsche

Vereine

die längst vergangene Vergangenheit

und die schon gekommene Zukunft

in dir…dann …

ist dein Vergessen

kurz

wie ein erholsamer Schlaf

und die Erinnerungen kommen

wie das Morgenlicht21.12.1978

Vierter Advent

Auch wenn ich

wie alle Menschen jetzt

von allen guten Geistern

verlassen bin

so weiß ich

mein Schutzengel

ist bei mirIch kann den Blick

in den Spiegel wagen

ich kann den

ersten Schritt wagen

auf meinem erst noch

entstehenden WegMein Engel fängt mich auf

wie eine Mutter

und er sagt tröstend

zu mir:„Das Bild im Spiegel

bist nicht du

du hast falsch

hineingeblickt

schau in mein Auge…“

Nun suche ich

nicht nur am Himmel

die Augen meines Engels:Manchmal

finde ich sie in mir

und es war keine Erinnerung

wenn ich mich beschützt fühlteEs ist JETZT!!

Und ich weiß:

das Kind in mir kann ins MORGEN

wachsen23.12.2018

Ich spreche mit dir

innerlich

ohne Worte

ich spreche mit dir

in Gefühlen

Gedanken

Bildern

Manchmal

bist du in

meinem Innenraum

Dann sehe ich

am Blick deiner Augen

an deinem Lächeln

dass du mich verstandenFür Anna

25.12.2018

I

Ich spüre

wie Kräfte

vielleicht auch Wesen

missbraucht werden…Sie kommen zu mir

sind geschickt von einer

unerlösten Toten

– sie weiß nicht

was sie tut –Die Wesen stören mich

hindern mich

drängen mich

zum AbgrundVielleicht ist es

– für mich–

zu früh

die Seele zu erlösen?Sie weiß nicht

was sie tut

sie sucht meine Nähe

und ist so verwirrt

dass sie nicht bemerkt

wie oft ich bei ihr bin

Ich muss mich schützen…Eben war ich im Traum

an der Tür des Stalles

und bat darum

mir meinen Umhang

zurückzugebenIch erwachte und verstand nicht:

welchen Umhang?

Brigids schützender Mantel

fällt mir ein

War ich vielleicht in ihrem Dienst

einst und gab auch meinen Mantel?Vielleicht

war die schützende

Hülle gemeint

die uns am Anfang

umhüllt

wie später Engelflügel?Warum musste ich

auch erwachen

bevor ich eine Antwort erhielt?II

Vielleicht

muss ich jetzt

in dieser Zeit

der Heilige Nächte

in denen auch

Dämonen ihr Unwesen treiben

aus Gedanken

eigenen

Inspirationen

geschenkten

Tönen

gehörten

Bildern

gesehenen

mir einen

eigenen Umhang webenIII

Ich werde dann

am Faden der Erinnerung

immer tiefer in

die Höhle dringen

Erwartet mich dort

ein Ungeheuer

oder ein Schatz?

Vielleicht wie im Märchen

Beides26.12.2018

Beginn der 13 Nächte

„Im Urbeginn war die Erinnerung“

Welcher Urbeginn?

Der eigene

der Familie

der Menschheit?

Gibt es nicht viele

Urbeginne?

Die Geburt des Jesus

die Geburt des Christus

die Erschaffung der Erde wieder

zur Zeit der Atlantis

vor und nach der FlutDie Erschaffung der Erde

als Idee

im Kosmos(26. 12. 2018)

Vielleicht

sollte ich

Vogel und Fisch fragen

die Begleiter der

Weltschöpfung?4.1.2019

Überwinde die Hast

die Hektik

das Eilen

die nach der Festeszeit

wieder

deinen Alltag

beherrschen

Schaffe Räume und Zeiten

für Ruhe und Stille

dass Güte und Weisheit

geboren werden

Väterlich

mütterlich

schützen sie

deine Seele

die zärtlich liebend

sich mit der

Schönheit der Welt

verbindetVierte Nacht der heiligen Nächte 2018/2019

Wenn du zurückblickst

heute

am letzten Tag des Jahres

und vorausblickst

voll Hoffnung

oder Angst

dann verzweifle nicht

über das Treiben in der Welt

erschöpfe dich auch nicht

im Kampf

in dem du eh unterliegstZeige auf andere Art

dein Aufbegehren

wandle dich

werde Sand

werde Sand

im Getriebe der WeltHelga Thomas

31.12.2018

Aus verschiedenen Gründen wollte ich (eigentlich seit vorgestern) auf das Jahr 2007 zurückblicken. Dabei fand ich ein altes Gedicht, es war im Verlauf eines I GING-Seminars entstanden. Es passte eigentlich auch in die Zeit jetzt, ich hätte es jetzt schreiben können… Habe ich es eigentlich in mein Gedichtbuch von 2006 eingetragen? Ja, das habe ich, aber ich merkte, ich möchte es jetzt auch in meinen Gedichten von 2019 eintragen, ich möchte eine Karte mit ihm machen.

Weil ich dich anerkenne

habe ich Geduld mit dir

weil ich Geduld mit dir habe

anerkennst du mich

meinen Rat

meine Zuneigung

Und langsam

auf dem Wege der Geduld

wandelt sich Anerkennung

in LiebeHelga Thomas

21.10.06/4.1.19

Wenn du fürchten musst

in den Fluten der Mutlosigkeit

zu ertrinken

und deinen Kräften

nicht vertrauen kannst

und keine Rettung

weit und breit in Sicht ist…

dann denke an den

der über das Meer gingEr wird dir ein Halt sein

dass du nicht untergehst

selbst wenn du ertrinkst

Mit seiner Hilfe

wirst du dich

zum Wasserwesen wandeln

das seiner Schwester gleicht

und den Menschen hilftWer

ohne gehalten

getragen zu sein

in den Fluten versinkt

ist den Kräften des Bösen

ausgeliefert

Seine Angst wird sich wandeln

in vernichtende Gefühle der Rache6.1.2019

9:50 Uhr

Zur Geburt des göttlichen Ich

erstrahlte der Weihnachtsstern am Himmel

ihm folgten die Könige

aus fernen Landen

Als Narziss

– er hatte sich nie

vom Jäger zum Hirten gewandelt–

erkannte

wer in seinem Spiegelbild verborgen war

erblühte zur Auferstehungszeit

der Stern seiner Blume

die auch den

heiligen Kelch

bewahrt6.1.2019

-

Sprecher ist Clemens Kerz

-

Ein kleines Beispiel für einseitige Betrachtungsweisen

Eigentlich weiß der moderne Mensch, dass er sich dem Bösen stellen muss, für seine eigene – nicht nur spirituelle – Entwicklung, wie auch für die Entwicklung der Menschheit ist es erforderlich. Er weiß auch, dass er seinen Egoismus überwinden muss. Überwinden, wandeln, nicht abspalten… Doch dazu muss er es wahrnehmen, sehen, erkennen … in sich und in der Welt. Doch was geschieht? Täuschung und Illusionierung werden aktiviert! Es entsteht die Tendenz, schnell (vorschnell) zu pathologisieren… natürlich vor allem seinen Mitmenschen (dass er sich vielleicht täuscht, kommt ihm nicht in den Sinn) und weil er seinen eigenen Anteil bagatellisiert, fehlinterpretiert, erliegt er Illusionen, die die Selbsterkenntnis schließlich stören beziehungsweise verunmöglichen. Die Fehlinterpretation, die an Verleumdung grenzt beziehungsweise die einseitige Übertreibung eines Aspektes des schönen Narziss-Mythos sind ein Beispiel für diese Haltung.

Mir ist jetzt ein kleines Beispiel eingefallen, das es verdeutlicht. Eine Erklärung zum besseren Verständnis: Ich beschäftige mich mit der Rose in all ihren Facetten, symbolischen Aspekt, ihre Bedeutung in der Menschheitsgeschichte, mit dem Namen der Rose, dem Wort, das in unzähligen Zusammenhängen existiert (Rosenwunder, Rosengarten, Rosarium, Rosenkreuz, Rosenkranz, Rosalien, Rosenmontag, die rosenfingrige Göttin). Ich habe die Rose in der Osterglocke verborgen entdeckt … alles Themen, mit denen ich mich beschäftige und über die ich – hoffentlich – noch schreiben werde. Heute früh dachte ich, die Verleumdung – oder objektiver gesagt: die einseitige Betrachtungsweise des Narziss betrifft z. T. auch seine Blume (die doch wunderschöne Sternenblume, Becherblume, Frühlingsbote, die an vielen Orten die Böschungen der großen Strassen verschönt). Die Rose ist – zum Glück – davon verschont geblieben. Da fiel mir ein Spruch ein, der in meiner frühen Schulzeit mir ins Poesiealbum geschrieben wurde:

Sei wie das Veilchen im Moose

bescheiden und still

und nicht wie die stolze Rose

die immer bewundert sein willMir tat die Rose leid, ich fand es ungerecht. Ich vermute, ich sah in ihrer entfalteten Blüte die sichtbare Hingabe an die Welt und die Freude, die sie durch ihr Blühen uns schenkt. Über das Veilchen dachte ich nicht nach, es war wie das Schneeglöckchen ein stiller Frühlingsbote, ich liebte seine Farbe, seinen Duft. In der Pubertät sah ich in diesem Poesiealbumspruch die Reste einer kleinbürgerlichen Erziehung.

Und heute? Bescheidenheit ist keine erstrebenswerte Tugend mehr – zumindest nicht im virtuellen Chatroom. Zum Glück hat noch keiner gesagt: das Veilchen sei feige und ein Duckmäuser!

Helga Thomas

25.7.2018